1951年6月9日,在朝鲜半岛的幸州,一位饱受战争之苦的女孩儿背着弟弟经过一辆熄火的M-26坦克。(美国海军/乌克兰空军 R.V. Spencer少校)

1950年7月10日,在前线和哨岗之间摄影师发现了某连24师21步兵团的4名美国士兵。照片中是4名之一,看来他是7月9日晚上遭枪击的。头部中弹时他们大都双手反绑身后,携带的许多仪器也被烧毁了。(美联社照片)

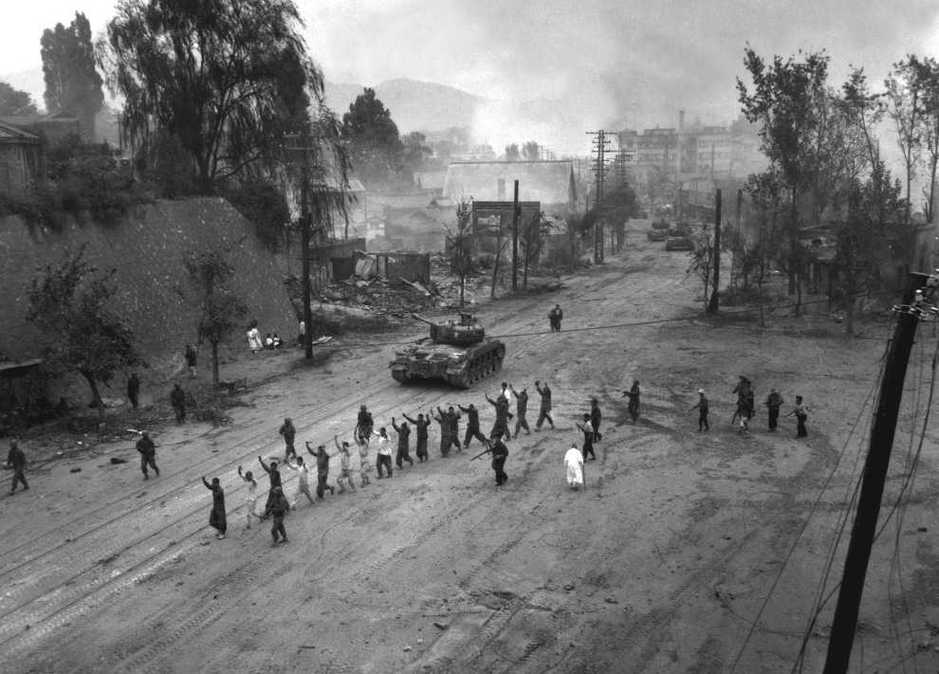

1950年9月26日,一辆美国海军陆战队的坦克在乡间小路上紧随一队战俘。(美国国防部/ 美国海军陆战队/ 陆军上士 John Babyak, Jr.)

1950年7月17日,图中的南韩应征者坐着平板车前去训练营,准备加入对抗北朝鲜的战斗中。他们离别时,人们曾摇旗奏乐夹道相送。(美联社照片)

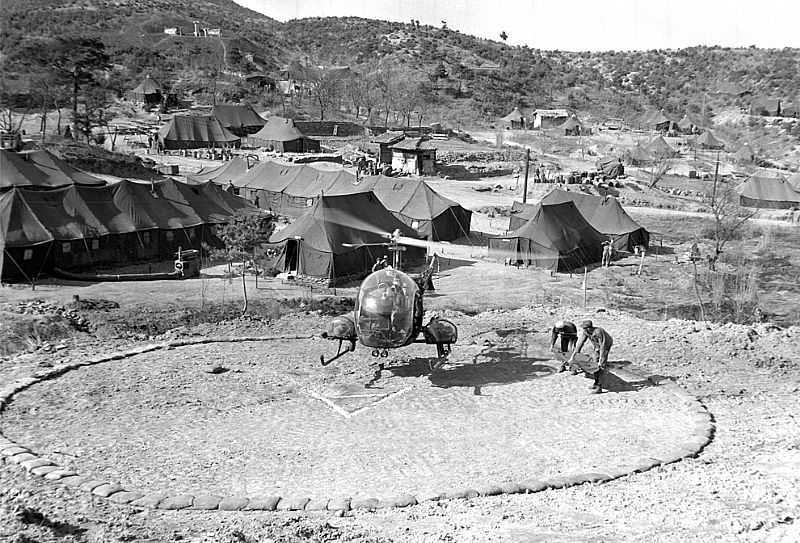

1950年,一架海洋观察6中队的BELL直升机载着伤员,降落在第一陆战师的医务连附近。机旁手抬担架的是海军团的军人,他们赶来将伤员从直升飞机转移到手术台上和旁边的医疗帐篷中。(美国国防部/ 技术军士TSGT. Charles B. Tyler)

1950年8月13日,在北倭馆的仁同(Indong, Korea, North of Waegwan),南韩攻击后,一片惨败的坦克旁躺着阵亡的北朝战士。(美联社照片)

1950年8月16日,重达500磅的炸弹离开B-29的弹仓,前往苏联占据的领土。头一个中队投下的第一批炸弹覆盖了南韩洛东江以西21平方哩的面积。据称北朝军队驻扎此处,准备对美发起全面进攻。98架B-29共投下850吨炸弹。(美联社照片)

1950年11月15日,在新义州鸭绿江的一座桥上空,海军战机俯冲轰炸机AD-3(图中上)在韩国一侧投下2000英镑炸弹后拉起。(美国国防部/ 美国海军)

1950年7月12日,南韩的某指挥所。照片中美国士兵在稻草的掩护下仍保持着警戒状态。(美联社照片/ Charles P. Gorry)

1950年,从南韩北部Agok村庄的废墟上,浓烟升起。(美联社照片/ Max Desfor)

在1950年2月一场龙山战役中被俘的两名北朝士兵坐在吉普上,他们由美军第二步兵师的士兵押送往洛东河的后方。(美联社照片)

此张照片曾是“最高机密”,与此片同时拍摄的一系列作品反应了1950年7月份,在大田市1800名政治犯被南韩军队处决的情况。 史学家和幸存者们表示,在联合国军队先于北朝鲜在1950年年中撤退时,南韩军队处决了后方很多老百姓,因为怀疑这些人是亲共派并成了自己敌人的同伙。(美联社照片/ 美国国家档案馆,Major Abbott/ 美国陆军)

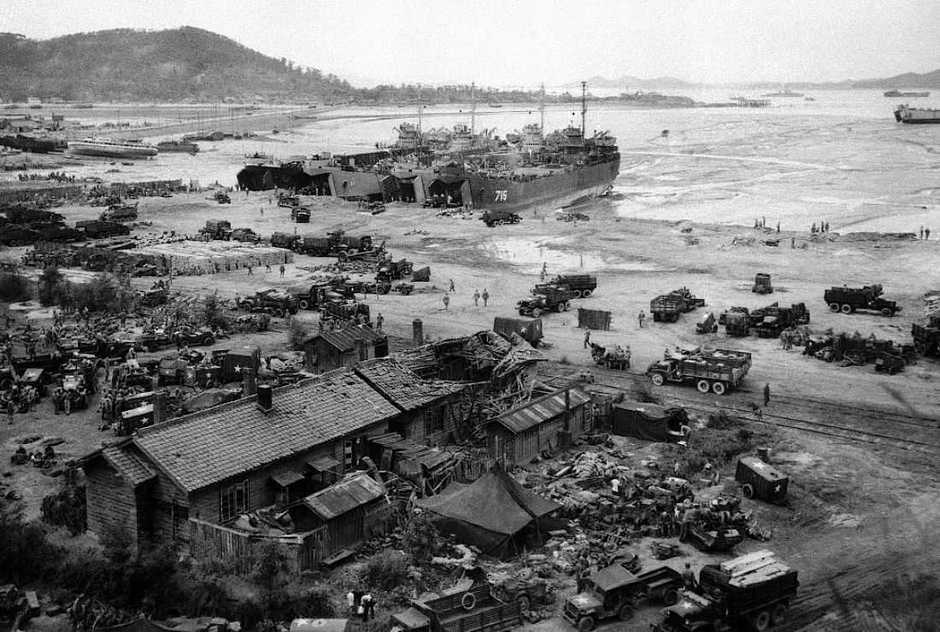

1950年9月15日,在仁川市的海滩上4辆登陆舰正在卸载士兵和设备。(美联社照片)

1950年9月19日,在朝鲜半岛西部仁川,麦克阿瑟将军身着皮衣,巡视新拉起的战线。陪同他的是第十军团司令、少将Edward M. Almond(图左)、第五舰队司令、中将. Arthur D. Struble。 (美联社/ 美军录用通信兵)

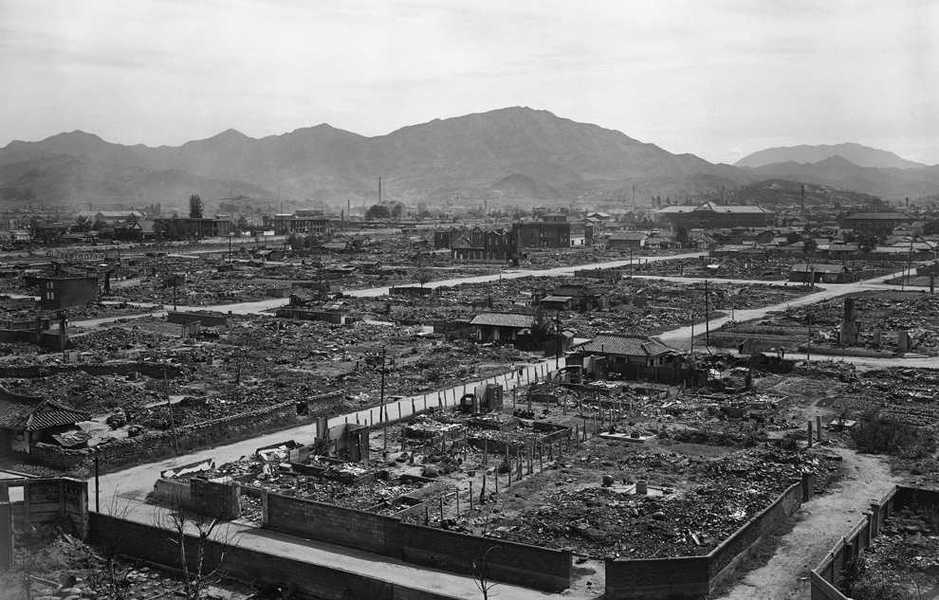

1950年9月30日,韩国大田,灰烬之城鸟瞰。(美联社/ Jim Pringle)

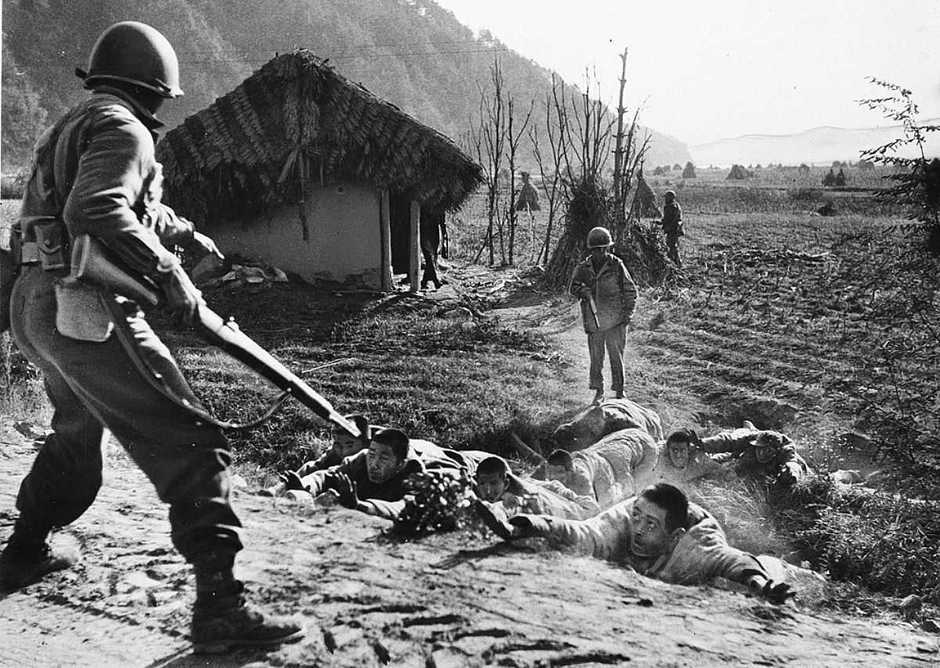

1950年11月6日,在北朝鲜龟城南部,美国巡逻兵将一批囚犯拖走。本照片由《生活》杂志的Hank Walker拍摄。(美联社照片/ Hank Walker)

1950年6月25日,医生们为在朝鲜战场上受伤的海军陆战队士兵做手术。(美国国防部/ 上士Robert H. Mosier)

1950年9月,首尔。通过市民得知隧道被北朝军队占领后,美国兵投进去一颗手榴弹。机枪手和步枪手瞄准了洞穴入口。(美联社照片/ Max Desfor)

1950年9月,在韩国大田市监狱内一条壕沟里,横着约400具朝鲜人的尸体。在美国军队24号重新拿下大田时之前,撤退中的G军军队囚禁并杀害了这些市民。目击者说,囚犯们在死前要自掘坟墓。照片中左边的是《狄盟注册报》(the Des Moines Register and Tribune)的战地记者Gordon Gammack。(美联社照片/ James Pringle)

1950年9月,汉城,民众蜷身于战事后的一片废墟中。(美联社照片/ Max Desfor)

1950年10月,执行一项针对保密地区任务的美国伞兵从空军C-119运输机跳下。(美联社照片/ Max Desfor)

1950年10月20日左右,在北韩小镇肃川和顺天(Sukchon and Sunchon)附近,联合国军伞兵从天而降。(美联社照片/ Max Desfor)

1950年10月7日,在韩国首尔附近,美军坦克碾过敌军的路障。此时第7步兵师正要乘胜追击、彻底摧毁敌方的狙击火力。(美联社照片)

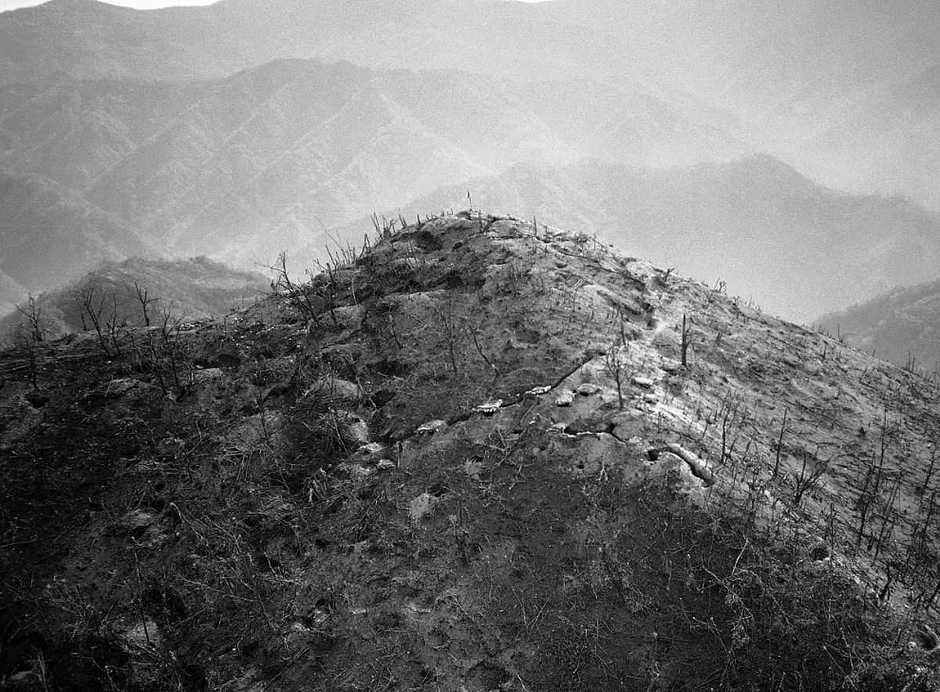

1950年10月22日,一轮轮地空轰炸后,931山上的树像一根根直立的火柴棍儿。这座山头是伤心岭战役中几座重要的山峰之一。北朝军队战壕和碉堡的复杂体系由图可见。美军曾两次占领这座山,后一次是10月6日,协作双方是美军23团和法军某营。(美联社照片/ GS)

1950年10月19日,在朝鲜Tube-ni附近Kum Bong San的一口矿井中60多名南韩百姓被活活打死。军方称,对这些从镇南浦监狱中的人下手的是GC主义阵营的北朝军队。这些尸体由联合国军队发现。(美联社照片)

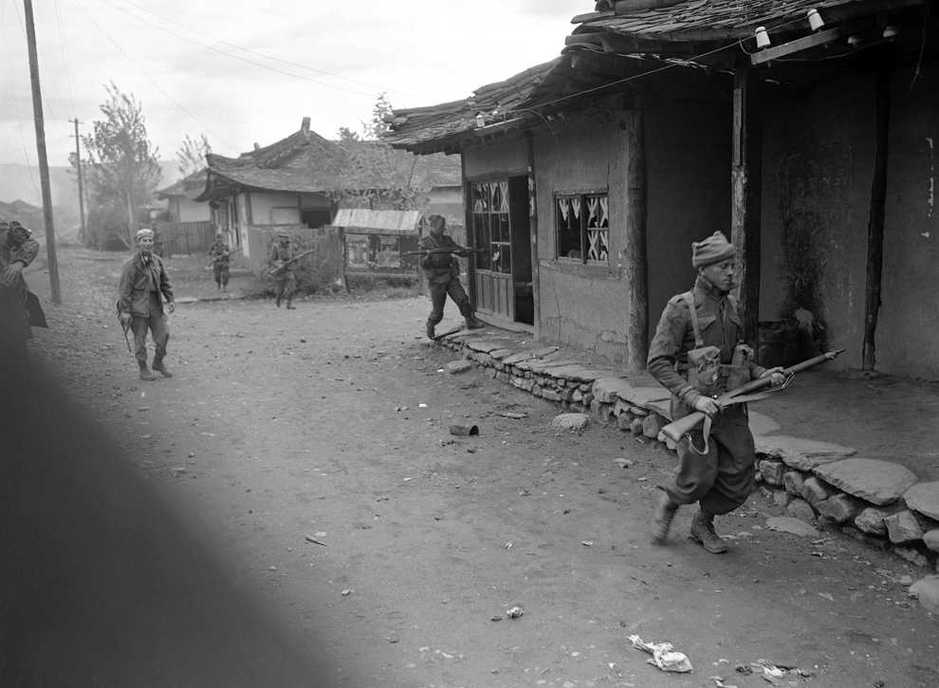

1950年10月,英国和澳大利亚士兵在黄州搜查房子,他们正在前往北朝首都平壤的扫荡活动中。(美联社照片/ Max Desfor)

1950年10月26日,满载美国士兵的登陆舰驶过布满水雷的元港(Wonsan harbor)水域,去往北朝的东部沿海城市。约5万名美海陆军士兵登陆,增援向中国东北开进的盟军部队。(美联社/ Gene Herrick )

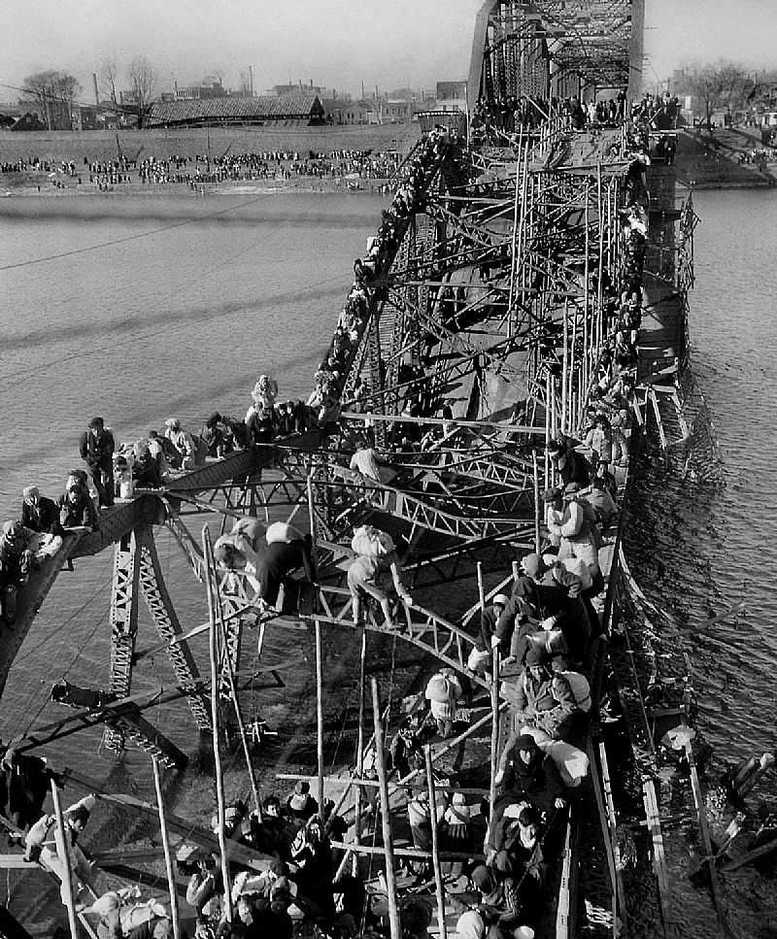

1950年12月4日,为躲避ZG军队,平壤居民和其他地区的难民沿着城市大桥的梁上逃往大同江那边的南韩。(美联社照片/ Max Desfor)

1950年12月9日,在Koto-ri南部,中方士兵穿着网球鞋、美国鞋袜,向美军第7海军陆战队查理连投降。(美国国防部/ 上士 F.C.Kerr)

1950年12月26日,在最近的一场对中方军队作战中,美地空部队密切协调。海军陆战队在F4U-5海盗式战斗机的有效支援后继续将战线向前推进。(美国国防部/ 下士 P. McDonald)

1950年12月8日,在Koto-ri,美海军陆战队、英国皇家海军陆战队和韩国阵亡士兵运到一起,举行集体葬礼。(美国国防部/ 上士 F.C. Kerr)

1951年1月28日,一架F86军刀喷气式飞机投下攻击G军军队的炮弹。同时它也在为大雪覆盖的村庄提供物资。(美联社照片)

1951年1月27日,在朝鲜半岛洋吉(Yangji),被缚的一双手穿过雪地中的透气孔,雪下之人被撤退中的G军击倒,奄奄一息。(美联社/ Max Desfor)

1951年2月29日,加拿大的步枪手们一边阅读家乡的报纸一边等着前进的指令,他们将在朝鲜战场上迎战中方的军队。(美联社照片)

1951年在北朝的重要东部港口城市元山,地面的货物仓库和码头设施遭到美第5军B-26轻型轰炸机的毁灭性攻击。(美国国防部/ 美国新闻署)

1951年3月30日,美军第25师的坦克用喷火器攻击深藏于朝鲜汉江旁山中的敌方碉堡。(美联社照片)

1951年4月13日,由美国海军帮助在北朝鲜腹地登陆的英国皇家海军陆战队突击队,在金策(Songjin)附近沿敌方铁轨布下破坏性炸药包。中方军队两个师驻扎地之间约100码的重要铁路被破坏。(美联社照片)

1951年5月10日,在北朝鲜的韩川一个补给站附近,B-26轰炸机的一轮凝固汽油弹轰炸后,地面成片茅草屋纷纷着火(美联社照片)

1951年5月5日,一名联合国的土耳其战士长途跋涉后坐在一匹从敌军那里缴来的骡子上。在中方军队前进途中,他伏击俘获了这头骡子,引导在刚过去的中方军队攻击后掉队的己方士兵们转移到废墟的后面。(美联社照片/ Robert Schutz)

1951年5月10日,渔船上的3名朝GD员成了曼彻斯特驱逐舰的俘虏。(美国国防部/ 美国海军)

1951年5月17日,在春川附近的据点,联军在朝鲜中部的战线阻止了一次敌军进攻。这次战斗后,一位死去的中国战士衣衫仍在燃烧,旁边是他的同志们的尸体。(美联社照片/ ENJ)

1951年7月1日,光柱刺穿黑夜,美军火箭朝向G军在朝鲜港口城市元山的一处目标。火箭的尾迹正好照亮船只,它们在袭击目标时可以用肉眼观察到。(美联社照片/ 美国国防部)

1952年4月8日,在朝鲜东部,一名美国海军陆战队士兵从碉堡中纵身一跃,躲开了即将坠向山坡上的G军82毫米迫击炮弹壳。(美联社照片/ Edward A. McDade/ 美国海军)

1953年1月18日,美国兵和韩国的服役人员将火炮和迫击炮的空弹壳垒在一处集中地,这些弹药是在为拿下铁三角地的4天中攻击所消耗的。(美联社照片/ Gene Smith)

1953年7月27日,在板门店,William K. Harrison上将(图左)和Nam II上将(图右)签署了朝鲜战争的停火协议。(美联社照片)

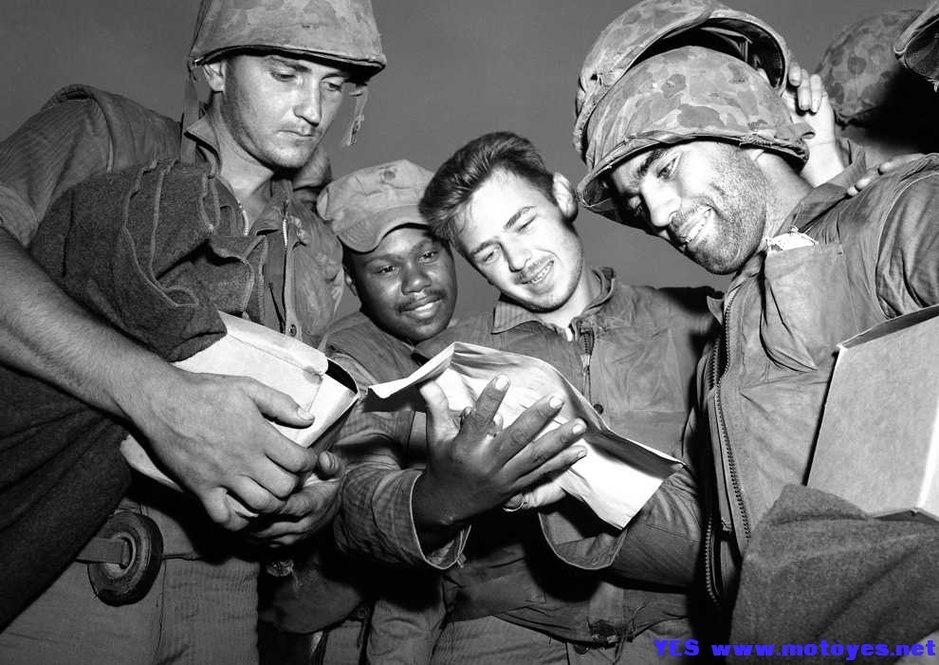

1953年7月,美国海军陆战队的4名刚从朝鲜西部锋线上归来的战士,胡子拉碴、疲惫不堪、满身尘土。他们读着官方材料里的新闻,了解到停火协议就要在26日签署了。图中右手的是威斯康星州哈蒙德的一等兵 Thomas W. O'Connell。(美联社照片/ George Sweers)

2010年6月15日,周二,一名韩国海军陆战队士兵在白翎岛站岗,眼望韩朝边境。(美联社照片/ Ahn Young-joon)

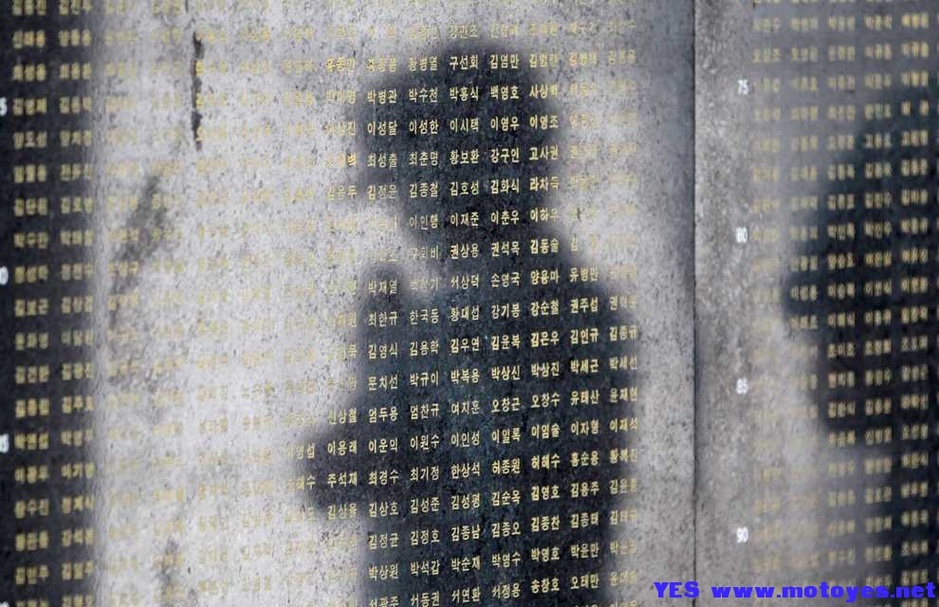

2010年6月20日,在韩国首尔的朝鲜战争纪念馆里,一位女士为韩国海军天安舰沉海时丧生的水手祈祷。她的身影掩映在朝鲜战争牺牲战士的纪念碑上。(路透社/ Jo Yong-Hak)