中国梦第一碑

游人在碑前留影

中国梦第一碑

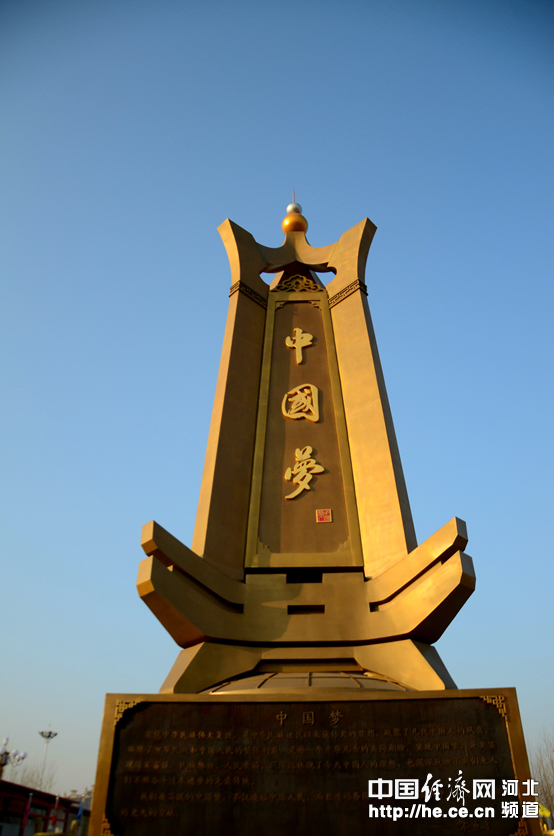

原标题:21米高“中国梦第一碑”亮相北戴河四百万元纯铜铸造

中国经济网石家庄12月3日讯(王冬陈刚)近日,在位于河北秦皇岛市北戴河区的圆梦园内,号称“中国梦第一碑”的大型铜碑高调亮相,引来社会各界颇多关注。

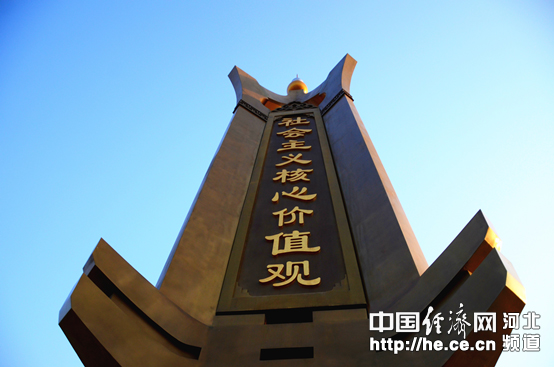

在该园区尚未完全竣工的一期工程中,有两座巨型的铜碑格外引人注目。一座是高21米的“中国梦”碑,碑身正反两面分别雕刻着“中国梦”和“社会主义核心价值观”等巨型文字,另一座是高18.8米的“和碑”——“和”文化始祖、先秦圣贤“史伯”的巨型雕像。

据了解,这样的铜碑在国内尚属仅见,而“中国梦”碑更被外界称为全国“中国梦第一碑”。作为圆梦园的核心景观,其耗资相当巨大。据初步估算,这两座铜碑仅制作与安装的费用就高达近千万元。

圆梦园的投资人与设计师王殿明秉承以“和”化中华的坚定信念,倾其所有、尽其所能建造以“和”为主题的文化景区,引起强烈的社会反响。王殿明表示,“和”是天下之大道,也是数千年来融入中华民族身心的价值观念。圆梦园是“和”的大观园,旨在打造成为涵养社会主义核心价值观、展示中国形象、传达中国梦精神、宣传中国道路的基地。

按照园方的规划,这个风光秀美的园区将被建设成为一个中国“和”文化的展示基地、“中国梦”精神的传达基地和社会主义核心价值观的教育基地。这两座让园方引以为豪的铜碑为圆梦园和它的创办人王殿明引来了颇多关注。王殿明说:“建造“中国梦碑”与“和碑”并不是出于经济方面的考虑。为什么要修那么大,那么高?因为这样才有气势嘛!不是“人傻钱多”,而是要让来这个园子的每一个人都对我们的传统文化,对“中国梦”和“社会主义核心价值观”产生一种敬仰之心”。

正带着一家四口在集发观光园游玩的北戴河市民王天广特意来到圆梦园游览、拍照。王天广一边给孩子解释景观一边说道:“园区内容很丰富,形象直观的展现了我国‘和’文化、‘中国梦’精神,这些对孩子继承中国传统文化和未来成长等都有很大的帮助。”

北戴河圆梦园是河北省秦皇岛市戴河之滨的一个民营文化观光园区,位于北戴河集发生态观光园西侧,圆梦园一期工程占地120亩,投资5000万元,兴建了中国梦第一碑、和碑、圆和梦等建筑以及玫瑰园、三农文化园、十大思想家等多个文化展馆。

《中国梦碑》设计创意说明《中国梦碑》采用纯铜制作而成,分为碑座、碑身、碑头三个部分,总高21米。

碑座部分为方形,四面铸铜浮雕,体现全国人民团结奋斗,共筑中华民族伟大复兴的中国梦。正面浮雕是习近平同志对“中国梦”的文字阐释。其他三面浮雕,“人”寓意以人为本。“众”寓意众志成城。“国”寓意国富民强。

碑身由三部分组成底部为坐落在地球上的四面体“共”字变形,体现自立于世界民族之林的伟大祖国和伟大时代的中国人民,共同享有人生出彩的机会,共同享有梦想成真的机会,共同享有同祖国和时代一起成长与进步的机会。共生共赢,共立共达,共同圆梦。 中部为印章的造型,象征党的领导秉公诚信,权为民所用,情为民所系,利为民所谋。正面锻刻“中国梦”,体现中华民族伟大复兴的百年梦想。背面锻刻“社会主义核心价值观”,体现社会主义核心价值观是中国梦的精神支柱。 中部外围是两双手臂的托起造型,体现为中国梦而奋斗的全国人民团结在党的周围,勇于奉献与担当。

碑头部分为四面体的“人”字造型及象征日月的两个球体,体现人本理念,天人合一,共创辉煌,享誉环宇。

园区全景

碑文