1920年12月29日,胡志明在法国加入法国共产党,成为越南的第一个共产党人

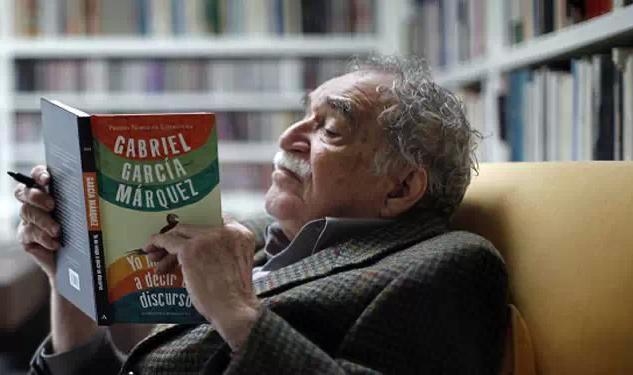

在《越南战争实录》中,解力夫开篇即言:“在争取国家独立、民族解放的斗争中,越南人民永远不会忘记胡志明主席的丰功伟绩。一想到他教的《忘我为人民》这首歌,越南人民就会在硝烟滚滚的斗争中勇往直前,视死如归;在和平建设祖国的时候,也会孜孜不倦、夜以继日地工作。

胡志明身教胜于言教。他终身未婚,将自己的全部身心都献给了祖国。他是刻苦奉公、勇于献身的榜样。越南人民庆幸有这样一位领袖,庆幸国家在灾难深重的时候,诞生了这样一位伟大的人物”。

这也叫实录?我随手就把书扔开,去他妈的实录。

五十年代,有社会主义国家记者问越南国父胡伯伯为何不成家,胡伯伯解释说:“我年轻时从事秘密活动,一旦成了家,便受拖累。在中国活动时,恩哥和德哥曾劝我娶个老婆,我说明苦衷后,他们都表示理解”。

本来成大事者不拘小节,对于胡伯伯这样的大人物来说,大都和曹操一个操性,遗弃老婆,干几个女人,不算什么了不得的大事。但他一贯宣称自己为了越南人民的解放事业,忙得没娶老婆,一辈子打光棍,那就真是太超过了(啊扁的儿媳名言)。

事实是这个样子么?我来说说真相吧,他的底细,中国人民知道的不多。

胡伯伯幼时名阮生宫,上学后改名阮必成,青年时代到欧洲寻觅革命道理时叫阮爱国,26年在广州混革命时叫李瑞,在桂林八路军办事处时叫胡光,1942年被土匪张摁住时叫胡志明。

他的真实名字别说四战区情报科长陈一林搞不清楚,即使是胡伯伯的原配结发妻子,也不知道他真实姓名叫什么。

1、胡伯伯在广州给老毛子鲍罗廷任翻译的时候,为了把越南光复会的激进团体“心心社”拉拢出来,遂把“心心社”核心人物林德树的小姨子——客家女子曾雪明给上了。两人于1926年10月成亲,婚宴地点就在广州市中心财厅前的太平西餐馆(对,就是周公成亲请客的馆子),参加婚礼的有鲍罗廷的俄国婆子、蔡畅、邓颖超。

胡伯伯成亲半年,李和尚就在广州大肆搜杀共产党,胡伯伯趁乱逃跑,这一跑就没了影。

1950年曾雪明看人民日报,看见越南民主共和国主席胡志明的大幅照片,再对照文字说明,琢磨这个鸟人就是她失踪二十多年的死鬼老公李瑞,喜出望外之下多次寄信给越南大使黄文欢探问,但未得到任何回应。1955年曾雪明曾提出申请前往河内与胡志明会面,打算去越南母仪天下,但遭到胡志明下面那帮兄弟极力反对,说是怕坏了胡志明在人民中伟光正的形象,河内当局直到今天也否认胡志明与曾雪明的关系。

恪守传统的客家女子曾雪明一辈子孑然一身,很是凄苦。86岁的曾雪明1991年11月死于广州,生前居住在龙津东路687号。

2、胡志明其实第一个女人叫阮清玲,于1920年春天从欧洲回国途中甲板上认识。旅途寂寞,胡伯伯很快就把阮清玲给泡了,回国后,阮清玲不顾家人的反对,成为胡志明的性伴侣和工作助手。

23年由于叛徒出卖,阮清玲被捕后被处决。消息到了莫斯科当晚,胡志明就在留苏越南青年同志会的会议上,当众宣布:“清玲同志已经壮烈牺牲,但她永远活在我的心中。我要向全世界宣告:越南不解放统一,我今生今世就不成家!”

3、1930年,胡志明又到达广州,没去找自己的结发妻子曾雪明,广东省委安排中共党员林依兰与胡志明假扮夫妻,使胡志明取得合法身份。

胡志明在日记中写道:“我简直不敢相信自己的眼睛。她的言谈举止、性格爱好和阮清玲完全相同……我想,一定是我的真情感动了上苍,让清玲的化身得返人间。

林依兰以“妻子”的身份,无微不至地照料胡志明的生活起居。胡志明感激不尽,又把她给上了。接着胡调到香港,干了阮氏明开。

50年代,林依兰已是广东省高级领导干部,胡访问中国,邀请林依兰到北京会面。林依兰获悉此讯,欣喜若狂。哎!又是一个想当国母的花痴。

在广州市一人民医院的林依兰望眼欲穿等胡接她去越南,盼到的却是胡志明的一封短信:“亲爱的依兰,咱们无缘再会,就让我们彼此的心灵永远融为一体吧!”

林依兰死于1968年,临终前,她把胡志明赠给她的那本“爱情日记”托人交还给胡。

4、阮氏明开是胡伯伯的第二个革命伴侣,阮氏是义安省荣市人,1928年阮氏明开参加新越革命党,后转为印度支那共产党,约在1930年前往香港参与革命活动。

阮氏明开在香港经常去第三共产国际支部会所,由李瑞亲自指导学习政治,耳鬓厮磨之下李瑞很快把她也给干了,31年4月阮氏明开被香港当局逮捕,翌年初被释放后赴莫斯科。

阮氏明开留在莫斯科的东方劳动大学学习直至1937年初。后来经法国返回西贡搞革命,被法国殖民当局拘捕后于41年遭到处决。按照越南共产党的资料,阮氏明开是黎红峰的妻子,并于1939年生下一名女儿。根据外国的资料,阮氏明开在成为黎红峰的妻子之前,一直是阮爱国的四奶,这两个资料都是真实的。

阮氏明开的妹妹后来嫁给武元甲,知道武元甲军事才具平平,却紧握军权的原因了吧?

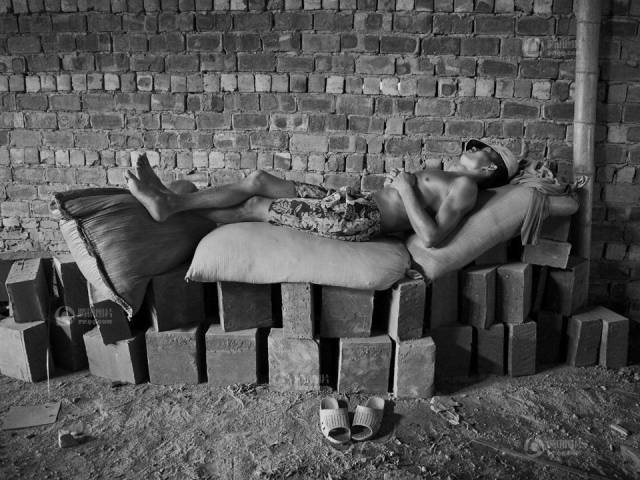

5、在土匪张的安排下,1944年底,胡志明带领18名在柳州结束军事训练的青年干部,以及土匪张给予的7万6千美金返越。

随行的18人中有一位名叫杜氏络的姑娘,杜氏络身世不详。只知道她是土匪张在柳州办的“政治军事训练班”中的电讯学员,我极端怀疑此人乃是军统特务。

杜氏络成了胡伯伯的五奶,负责管理民众的卫生与照顾儿童的事务。越南历史学家陈重金在他的《一阵风尘》的书中提及杜氏络有为胡志明生下一名女儿。胡伯伯1945年初再次进入中国,与美国战略服务处OSS(美国中央情报局的前身)合作。返越后,胡伯伯不再与杜氏络约会。(兄弟们,懂得怎么对付美人计了吧?一定要向胡伯伯学习:将计就计。)

6、1954年胡伯伯做了北越的国家主席,此时中央的健康卫生处发了一位来自“革命家庭”的山区姑娘,送到河内胡志明的身边侍寝。这位姑娘名叫农氏春,是年春姑娘约22岁,胡伯伯65岁。(老爷子也不怕肾亏?)

几个月后,春姑娘的一个妹妹,以及舅舅的女儿亦被选中,三人共同侍侯胡伯伯,住市中的行棉街66号。姑娘们并没与胡伯伯一起住,有需要的时候便由河内市公安局局长陈国环开车送去,陈对春姑娘的美色暗自猛吞口水……1956年,胡伯伯与春姑娘生下一名男孩,取名阮必中。

1957年春,一具无名女尸被带往河内越德友谊医院后被证实是农氏春,根据时河内市人民委员会副主席阮明勤先生透露:是陈局长对春姑娘先奸后杀,再把尸体弃野。

小小的公安局局长怎敢动胡伯伯的女人?很八婆的阮明勤先生又透露,是胡伯伯本人下令清除春姑娘。原因是农氏春意欲撒泼,打算公开与胡志明的关系,并要求承认儿子的正当身份,这不是给胡伯伯抹黑么?故此陈局长才胆大妄为,把春姑娘先奸后杀。春姑娘的妹妹农氏煌因在事发现场,成为目击证人,于57年11月初被同样处理。

7、在发生与春姑娘相识之前,越共中央曾向胡伯伯提议分配一位美女来满足生理所需,可保持身心的长久康健。他们为胡志明选来了一位来自清化的省委委员——年青美貌的女干部阮氏芳梅。阮氏芳梅答应婚嫁,但提出条件是必须要“名媒正娶”,要公开举行婚礼。胡志明与兄弟们皆认为,不公开胡志明的婚姻对胡志明的政治声誉与形像更加有利,最终他们决定放弃了胡与阮的婚事,阮氏芳梅后来任退伍军人福利部副部长的职位。

8、还有另外一个说法,在《陈伯达最后口述回忆》中云:“胡志明年轻的时候是结过婚的,他老婆厦门人,但是很早就去世了。越南革命胜利以后,他想再找一个福建籍的女人为妻,但是越南的党中央不同意,他不能不服从越南党中央的决定,所以他就一直没有再结婚。”

我不明白为什么共产党的领袖们,一个个都喜欢把自己包装成一个不食人间烟火的清苦教徒模样?想感动民众,从而提高威望?要不就是故意性骚扰全越南的未婚女性,让他们心怀憧憬和幻想有一天可以成为胡夫人,从而靠近越共,更加努力地为党牺牲和工作。别说我胡扯,盖茨没结婚时,全世界的未婚女人估计都会暗自想:“嫁给他,多好”。故电视新闻评论员很嫉妒地说,比尔的单身与财富简直在性骚扰全世界的少女……胡伯伯因权力而产生的魅力,同样骚扰着越南少女,不是吗?

其实真的没必要那么虚伪,表面克己苦行,可事实上转过身去就活蹦乱跳,性事生猛。如果有一天穿帮了,其后果那不和陈姓孽子水扁兄那样,人人唾弃!其实越南那地儿,有几个老婆或情人,即使在今天也是寻常事。(苍天啊,大地啊!我很想移民,那地儿男女是1比7啊!兄弟们。)