中国史上最著名的十幅名画(组图)

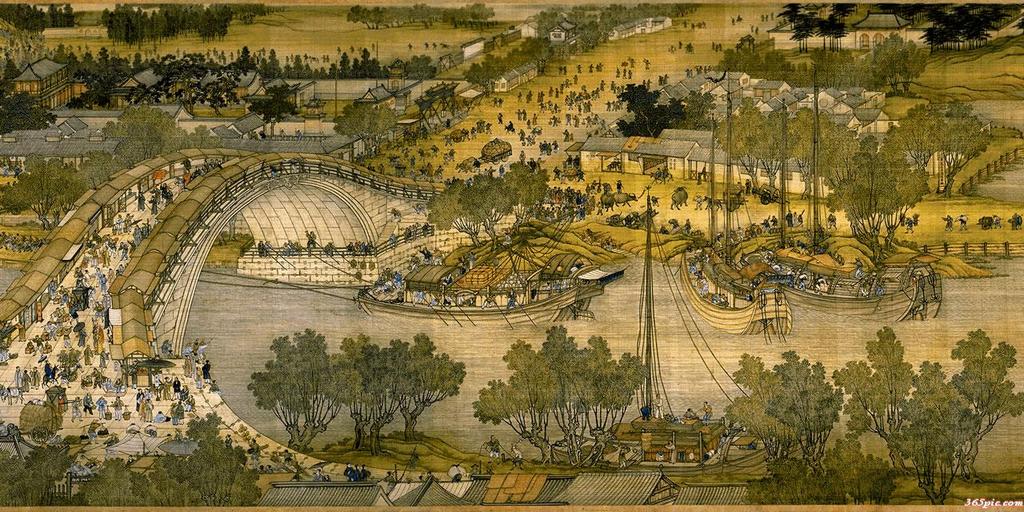

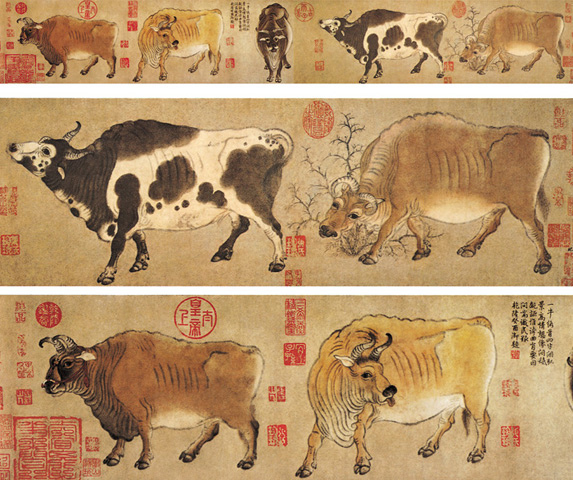

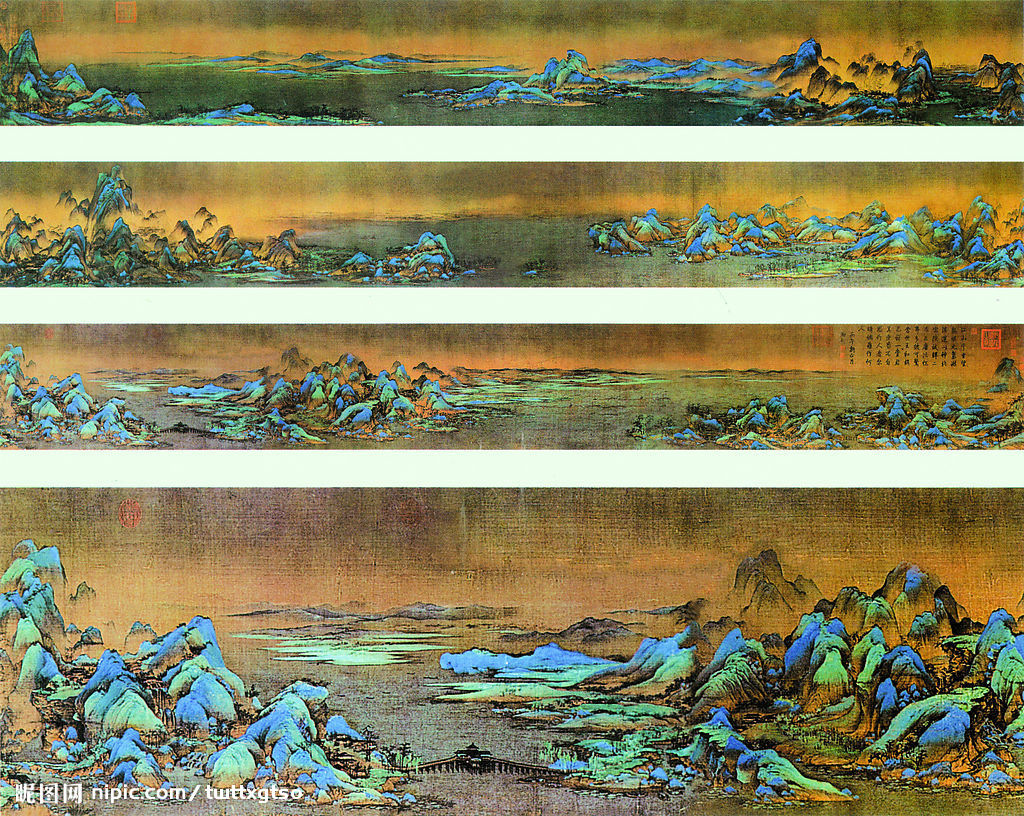

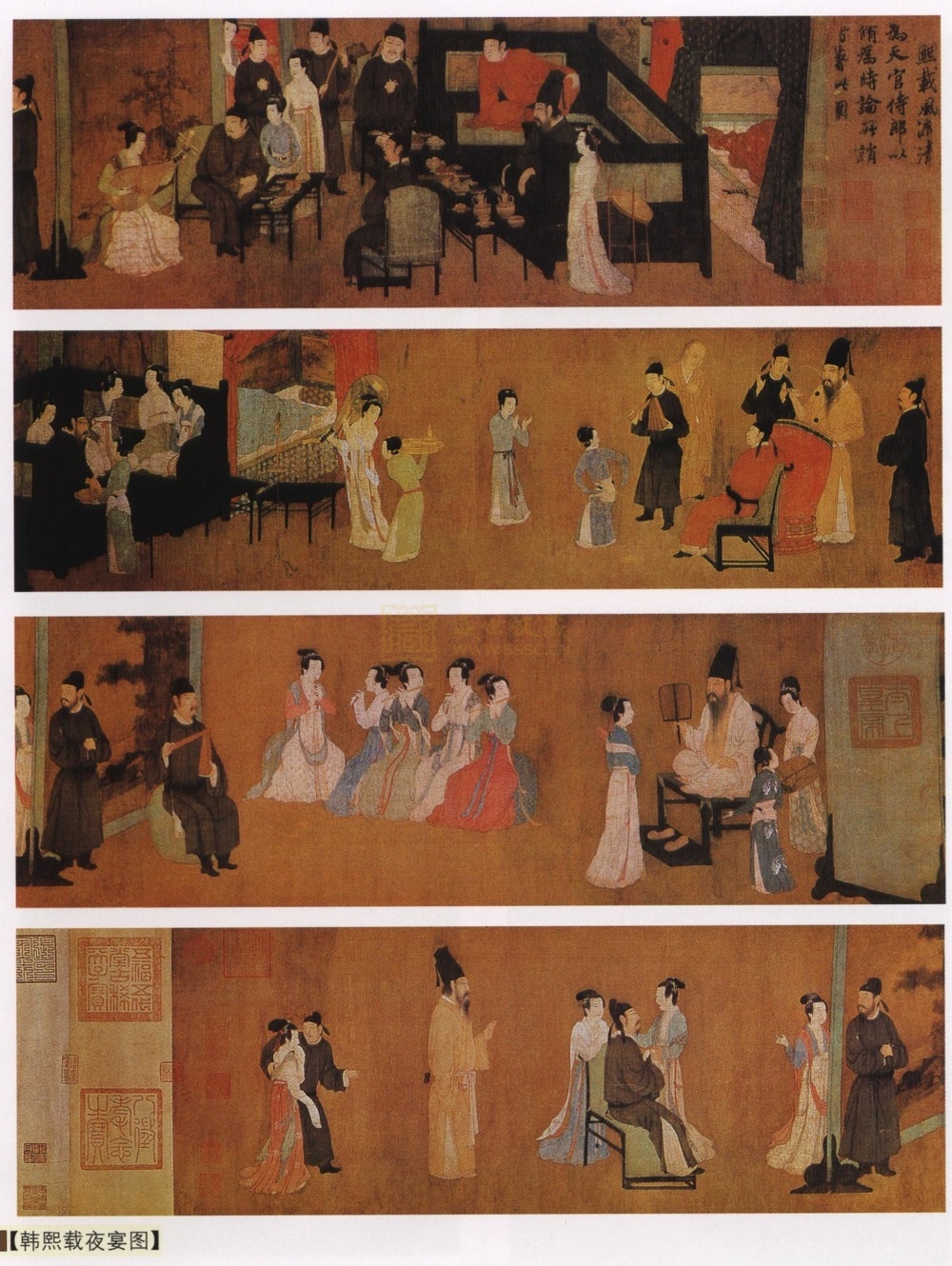

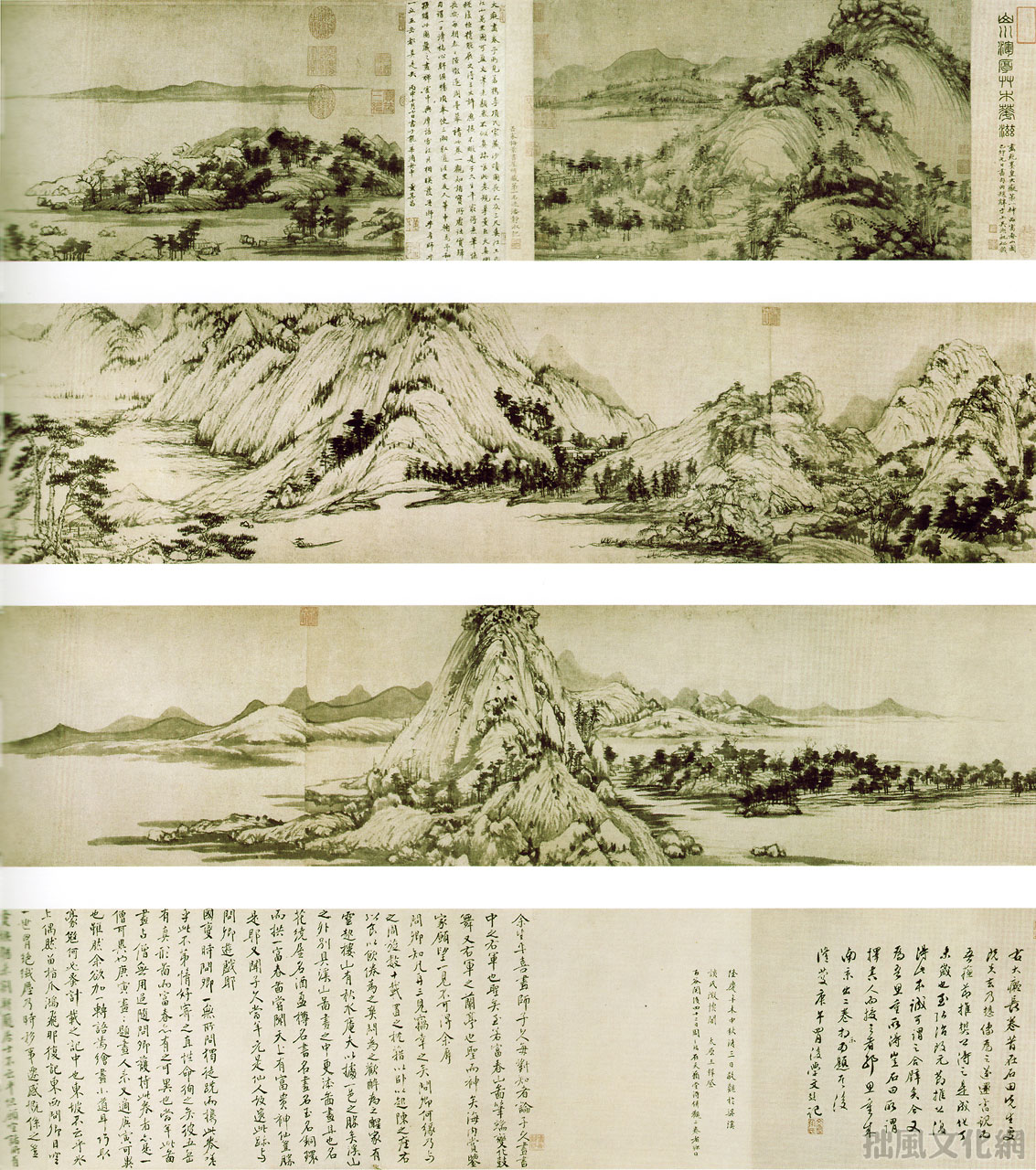

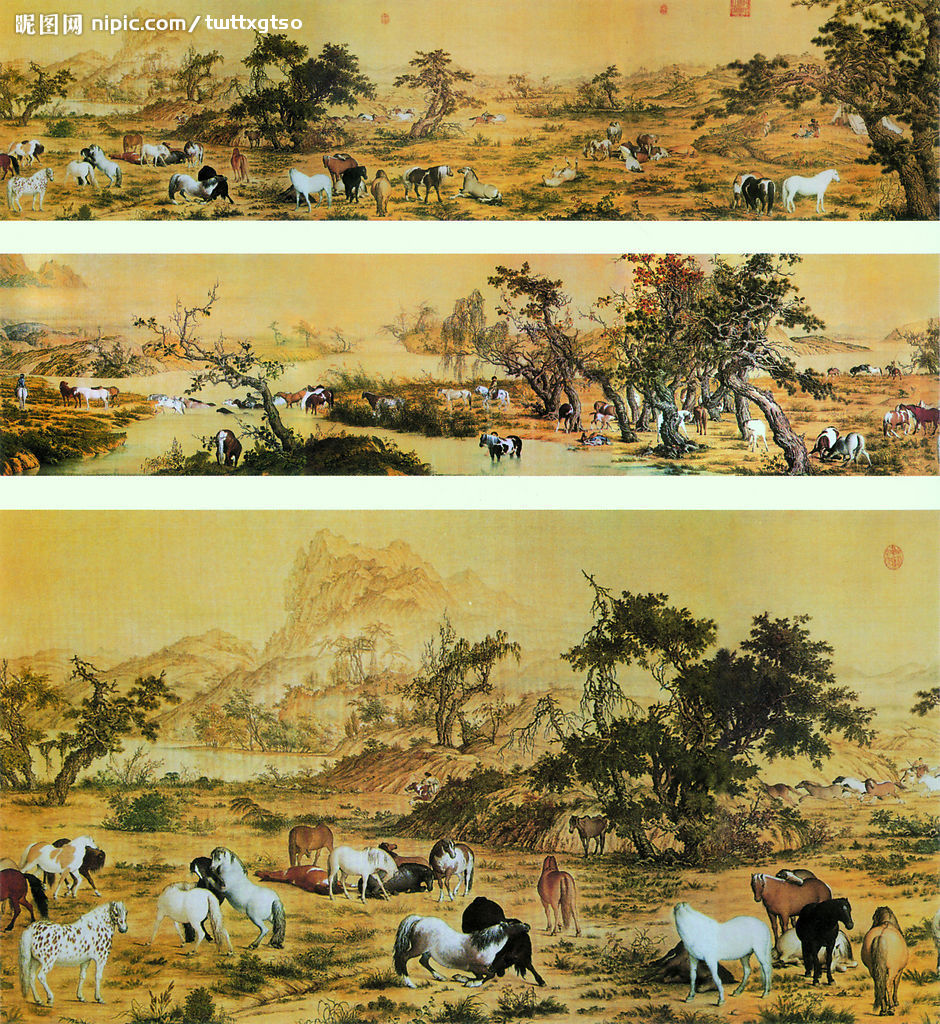

【转载】 《中国十大传世名画》是中国美术史上十座不朽的丰碑,是华夏文明史上十部伟大的巨 著。她们承载着这个古老的东方民族独特的艺术气质;她们用色彩记录了中华绵延五千 年的悠久历史和横亘万里的锦绣河山;她们流传的历史就是中华民族荣辱兴衰的历史; 《中国十大传世名画》是一部流动的历史、无声的乐章,是华夏文明的永久标鉴。 《中国十大传世名画》皆为历代不二至宝,高头巨帙,历经磨难流传有序。至清乾 嘉时期,陆续收入内府,遂与世隔绝。随后历经战火纷繁,流散四海,如今皆为各大博 物馆镇馆之宝被束之高阁。《中国十大传世名画》都具有引首、题跋、历代名家题记、 收藏玺印等浓厚文化痕迹,向世人展示中国艺术瑰宝的真正魅力。 一、中国十大传世名画之《清明上河图》  中国十大传世名画之一。北宋风俗画作品,宽24.8厘米,长528.7厘米,绢本设色,是 北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品。属一级国宝。 《清明上河图》描绘的是汴京清明时节的繁荣景象,是汴京当年繁荣的见证,也是 北宋城市经济情况的写照。通过这幅画,我们了解了北宋的城市面貌和当时各阶层人民 的生活。总之,《清明上河图》具有极高的史料价值。 《清明上河图》的中心是由一座虹形大桥和桥头大街的街面组成。粗粗一看,人头 攒动,杂乱无章;细细一瞧,这些人是不同行业的人,从事着各种活动。大桥西侧有一 些摊贩和许多游客。货摊上摆有刀、剪、杂货。有卖茶水的,有看相算命的。许多游客 凭着桥侧的栏杆,或指指点点,或在观看河中往来的船只。大桥中间的人行道上,是一 条熙熙攘攘的人流;有坐轿的,有骑马的,有挑担的,有赶毛驴运货的,有推独轮车的 ……大桥南面和大街相连。街道两边是茶楼,酒馆,当铺,作坊。街道两旁的空地上还 有不少张着大伞的小商贩。街道向东西两边延伸,一直延伸到城外较宁静的郊区,可是 街上还是行人不断:有挑担赶路的,有驾牛车送货的,有赶着毛驴拉货车的,有驻足观 赏汴河景色的。 汴河上来往船只很多,可谓千帆竞发,百舸争流。。《清明上河图 》将汴河上繁忙、紧张的运输场面,描绘得栩栩如生,更增添了画作的生活气息。 张择端具有高度的艺术概括力,使《清明上河图》达到了很高的艺术水准。 《清明上河图》丰富的内容,众多的人物,规模的宏大,都是空前的。《清明上河 图》的画面疏密相间,有条不紊,从宁静的郊区一直画到热闹的城内街市,处处引人入 胜。 二、中国十大传世名画之《五牛图》  中国十大传世名画之一。北京故宫博物院馆藏珍品。麻纸本,纵28.8厘米,横139. 8厘米,无款印。作者是唐代著名的宰相韩滉。当时,韩干以画马著称,韩滉以画牛著 称,后人称为“牛马二韩”。这幅《五牛图》,是韩滉最为传神的一幅。五头健硕的老 黄牛,在这位当朝宰相笔下被“人格化”了,传达出注重实际、任劳任怨的精神信息。 它问世后,收藏者包括赵构、赵伯昂、乾隆等著名人物。在明代,它几易其主。清兵入 关后一度下落不明,直到乾隆年间,才从民间收集到宫中珍藏。1900年,八国联军洗劫 紫禁城,《五牛图》被劫出国外,从此杳无音讯。上个世纪50年代,它被一位寓居香港 的爱国人士发现。 1950年初,周恩来总理收到这位爱国人士的来信,信中说,唐代韩 滉的《五牛图》近日在香港露面,画的主人要价10万港币,自己无力购买,希望中央政 府出资尽快收回国宝。周总理立即给文化部下达指示,鉴定真伪,不惜一切代价购回, 并指示派可靠人员专门护送,确保文物安全。文化部接到指示后,立即组织专家赴港, 鉴定《五牛图》确系真迹,经过多次交涉,最终以6万港元成交。《五牛图》回到故宫 时,画面洞孔累累,残破不堪。故官博物院组织专家,用了几年时间,才将它修复完好 。 今天我们终于有幸看到这幅《五牛图》,其用笔之细,描写之传神,牛态之可掬, 几可呼之欲出。它的珍贵还在于,中国古代留存今世的多为花鸟人物,以牛入画,且如 此生动者,《五牛图》堪称孤品。 三、中国十大传世名画之《汉宫春晓图》  仇英,字实父,号十洲。原籍江苏太仓,后移居苏州。生卒年不详,近人据着录及画 蹟研究,考订约生于弘治甲寅(一四九四年),卒于嘉靖壬子(一五五二年)秋冬之际 。少时尝为漆工、画磁匠,后学画于周臣,特工临摹,颇能夺真,精丽豔逸,无惭古人 。山水、人物、楼台界画,靡不精细入神。与沉周、文徵明、唐寅为画史合称“明四家 ”。《汉宫春晓图》堪称仇英的代表作,读者阅览此画,对仇氏笔法一定会有所了解。 《汉宫春晓图》原件为绢本,纵30.6厘米,横574.1厘米,现藏中国台北故宫博物 院。 仇英在此长卷中用精细的工笔画,描绘出春季宫闱中妃子、宫娥的 日常琐事,一 百余人,百人百态。人物中有梳妆、吹奏、弹唱、斗草、观书、 赏画、图像、戏婴。 其中还有引人注目的围棋活动。棋枰上布子寥寥,纵横棋 道清晰可辨,弈棋、观弈诸 人包括旁侧执扇侍从都专注棋局,眉目传神。 此卷盖描绘宫中嫔妃生活。画中园庭殿宇极其繁盛,台阁栏杆门牆皆用界笔画成, 精细入神。而人物勾勒笔法秀劲,设色青绿重彩,穠丽典雅,其画虽彷宋人,然有超越 之处。 汉刘歆撰《西京杂记》载,西汉元帝后供佳丽甚多,不得常见,遂遣画工毛延寿图 形,再按图召幸。诸宫人皆贿画工,独王嫱(昭君)不肯,遂不得见。幅中有画工为嫔 妃写照者或即毛延寿其人情事。 四、中国十大传世名画之《千里江山图》  《千里江山图》为中国北宋青绿山水画作品。中国十大传世名画之一。作者王希孟,王 希孟18岁为北宋画院学生,後召入禁中文书库,曾得到宋徽宗赵佶的亲自传授,半年後 即创作了《千里江山图》。惜年寿不永,20馀岁即去世,是一位天才而又不幸早亡的优 秀青年画家。 《千里江山图》绢本,设色,纵51.5厘米,横1191.5厘米,现藏故宫博物院。画中 描写岗峦起伏的群山和烟波浩淼的江湖。依山临水,布置以渔村野市,水榭亭台,茅庵 草舍,水磨长桥,并穿插捕鱼、驶船、行路、赶脚、游玩等人物活动。形像精细,刻画 入微,人物虽细小如豆,而意态栩栩如生,飞鸟虽轻轻一点,却具翱翔之势。山石皴法 以披麻与斧劈相结合,综合了南、北两派的特长。设色继承了唐以来的青绿画法,于单 纯统一的蓝绿色调中求变化。用赭色为衬托,使石青,石绿颜色在对比中更加鲜亮夺目 。整个画面雄浑壮阔,气势磅礴,充满著浓郁的生活气息,将自然山水,描绘得如锦似 绣,分外秀丽壮美,是一幅既写实又富理想的山水画作品,是中国传统山水画中少见的 巨制。卷後有当时蔡京的题跋,证明此画是真迹无疑。 《千里江山图》画卷表现了绵亘山势,幽岩深谷,高峰平坡,流溪飞泉,水村野市 ,渔船游艇,桥梁水车,茅蓬楼阁,以及捕鱼、游赏、行旅、呼渡等人物的活动。全面 继承了隋唐以来青绿山水的表现手法,突出石青石绿的厚重,苍翠效果,使画面爽朗富 丽。水、天、树、石间,用掺粉加赭的色泽渲染。用勾勒画轮廓,也间以没骨法画树干 ,用皴点画山坡,丰富了青绿山水的表现力。人物活动栩栩如生。充满了作者对美好生 活境界的向往。 初唐前的中国画,无论是壁画,帛、绢画,都敷以重彩。唐代中期后,水墨画开始 流行,至五代已几乎成其一统天下。北宋初,水墨山水已经达到高度成熟,相反的,青 绿山水却渐渐式微,被视作“古图”了。正所谓“风水轮流转”。 五、中国十大传世名画之《韩熙载夜宴图》  韩熙载夜宴图 年代: 五代(原迹已佚失,今版本为宋人临摹本) 作者: 顾闳中 顾闳中的 原迹早已佚失,现藏北京故宫博物院传为顾闳中的《韩熙载夜宴图》被认为是存世最古 的一件摹本,一说是北宋摹本,一说是南宋摹本。此图绢本设色,纵28.7厘米,横335. 5厘米,无款。 《韩熙载夜宴图》是中国画史上的名作,中国十大传世名画之一。它以连环长卷的 方式描摹了南唐巨宦韩熙载家开宴行乐的场景。韩熙载为避免南唐后主李煜的猜疑,以 声色为韬晦之所,每每夜宴宏开,与宾客纵情嬉游。此图绘写的就是一次韩府夜宴的全 过程。这幅长卷线条准确流畅,工细灵动,充满表现力。设色工丽雅致,且富于层次感 ,神韵独出。 《韩熙载夜宴图》是五代大画家顾闳中所作,这幅画卷不仅仅是一幅描 写私人生活的图画,更重要的是它反映出那个特定时代的风情。由于作者的细微观察, 不放过任何一个细节,把韩熙载生活的情景描绘得淋漓尽致,画面里的所有人物的音容 笑貌栩栩如生。在这幅巨作中,画有四十多个神态各异的人物,蒙太奇一样地重复出现 ,各个性格突出,神情描绘自然。突出地表现了我国传统的工笔重彩画的杰出成就,使 这一作品在我国古代美术史上占有重要的地位。 此画卷据传系宫廷画家顾闳中奉后主 李煜之命而画. 张大千与朋友同赏这件稀世名画,认定这幅《夜宴图》绝对是真品,不是赝品。张 大千决定暂缓买王府的房子,先买下《夜宴图》。他有一枚印章,文曰“东南西北,只 有相随无别离”。加盖在图卷上。 六、中国十大传世名画之《唐宫仕女图》  《唐宫仕女图》,中国十大传世名画之一。唐.张萱、周昉作。唐代作为封建社会最为 辉煌的时代,也是仕女画的繁荣兴盛阶段。中国古代仕女众生像,“倾国倾城貌,多愁 多病身”,唐代仕女画以其端庄华丽,雍容典雅著称,《唐宫仕女图》展示着“回眸一 笑百媚生”的唐代美女众生像。 其中最杰出的代表莫过于张萱的《虢国夫人游春图》 、《捣练图》和周昉的《簪花仕女图》、《挥扇仕女图》以及晚唐的《宫乐图》。它们 所表现的贵族妇女生活情调,成为唐代仕女画的主要艺术特征。 张萱、周昉是唐代最 具盛名的仕女画大家, 驰誉丹青。张萱在盛唐时画贵族人物最负时誉,不仅能够表现 上层社会妇女的姿容情态,而且善于巧妙地刻画出“金井梧桐叶落黄”这种宫女被冷落 的凄凉情调。周昉出身显贵,多画宫廷妇女,其风格为优游闲逸,容貌丰肥,衣榴劲简 ,色彩柔丽,独树一帜。 七、中国十大传世名画之《步辇图》  唐贞观十五年(公元641年)吐蕃赞普松赞干布派遣使臣禄东赞来长安拜见唐太宗李世 民。迎接文成公主与松赞干布成婚。(文成公主原系外戚,本是琅邪长公主外孙女段氏 ,为下嫁松赞干布被唐太宗册封为文成公主)当时的阎立本是这一历史事件的见证人, 他把这一历史事实定格成《步辇图》,这幅画纵38.5厘米,横129.6厘米,类同于现在的 新闻照片,属于纪实性历史画,史称“历史纪实画”。 画中端坐辇上者为一身帝威的唐太宗,唐太宗目光炯炯而不失诚善。抬辇、持扇、 打伞者为宫女,宫女面形微圆偏润,体态瘦削细弱,标志着六朝仕女的秀骨清像已经开 始转向唐朝的丰腴肥硕。唐太宗正前方着红衣者是内廷译官,他手持笏板,引见身后的 禄东赞入朝。禄东赞身着吐蕃朝服正向唐太宗行礼。末尾穿白衫的是内侍太监,由此表 明这件事发生在后宫。全卷人物的精神气质刻画的十分得体,从禄东赞那饱经风霜的瘦 脸上我们可以看出他迫切的愿望和干练的办事能力。由卷后章伯益题跋:“...旨诏以 琅邪长公主外孙女妻之,禄东赞辞曰:臣本国有妇,少小夫妻,虽至尊殊恩,奴不愿弃 旧妇,且赞普未谒公主,陪臣安敢辄取。太宗嘉之,欲抚以厚恩...”我们知道唐太宗 十分欣赏禄东赞的精明能干,当即提出要将文成公主嫁给禄东赞。 由于该图深藏十分重要的历史文化气息,现已成为研究唐朝与吐蕃民族关系的图证 。画卷拖尾有北宋至明代22家名人题记。本幅及前后隔水共钤有121方收藏印。 阎立本,唐代画家,今陕西西安人。祖籍内蒙古和林格尔。父亲阎毗、兄长阎立德都 擅长绘画、工艺和建筑,其兄阎立德死后,阎立本代兄为工部尚书。咸亨元年任中书令 。阎立本善画台阁、车马、肖像,尤其擅长于重大历史人物画和风格画,代表作品有《 步辇图》、《历代帝王图》、《职贡图》等。 八、中国十大传世名画之《富春山居图》  《富春山居图》中国十大传世名画之一。纸本,水墨。始画于至正七年(1347),于至正 十年完成。该画于清代顺治年间曾遭火焚,断为两段,前半卷被另行装裱,重新定名为 《剩山图》,纵31.8厘米,横51.4厘米。现藏浙江省博物馆。被誉为浙江博物馆“镇馆 之宝”。后半卷《富春山居图》无用师卷,纵33厘米,横636.9厘米。 现藏于台北故宫 博物院。 《富春山居图》是元代著名书画家黄公望脍炙人口的一幅名作,世传乃黄公望画作 之冠。是黄公望晚年的力作。黄公望,字子久,号一峰,工书法、通音律、善诗词,少 有大志,青年有为,中年受人牵连入狱,饱尝磨难,年过五旬隐居富春江畔,师法董源 、巨然,潜心学习山水画,出名时,已经是年过八旬的老翁了。黄公望把“毕生的积蓄 ”都融入到绘画创作中,呕心沥血,历时数载,终于在年过八旬时,完成了这幅堪称山 水画最高境界的长卷——《富春山居图》。它以长卷的形式,描绘了富春江两岸初秋的 秀丽景色,峰峦叠翠,松石挺秀,云山烟树,沙汀村舍,布局疏密有致,变幻无穷,以 清润的笔墨、简远的意境,把浩渺连绵的江南山水表现得淋漓尽致,达到了“山川浑厚 ,草木华滋”的境界. 《富春山居图》,展现了富春江一带景色:富春江两岸峰峦坡石,似秋初景色,树 木苍苍,疏密有致地生于山间江畔,村落、平坡、亭台、渔舟、小桥等散落其间。董其 昌称道,“展之得三丈许,应接不暇。”确给人咫尺千里之感。这样的山水画,无论布 局、笔墨,还是以意使法的运用上,皆使观者不能不叹为观止。正如恽南田所说,“所 作平沙秃峰为之,极苍莽之致。 九、中国十大传世名画之《洛神赋图》  《洛神赋图》中国十大传世名画之一。东晋著名画家顾恺之绘制(宋摹),绢本,设色, 纵27.1cm,横572.8cm。 这幅画根据曹植著名的《洛神赋》而作,为顾恺之传世精品。 全卷分为三个部分,曲折细致而又层次分明地描绘着曹植与洛神真挚纯洁的爱情故 事。人物安排疏密得宜,在不同的时空中自然地交替、重叠、交换,而在山川景物描绘 上,无不展现一种空间美。 全画用笔细劲古朴,恰如“春蚕吐丝”。山川树石画法 幼稚古朴,所谓“人大于山,水不容泛”,体现了早期山水画的特点。 此图卷无论从内容、艺术结构、人物造形、环境描绘和笔墨表现的形式来看,都不 愧为中国古典绘画中的瑰宝之一。 十、中国十大传世名画之《百骏图》  郎世宁(Giuseppe Castiglione?,1688—1766)是意大利人,原名朱塞佩?伽斯底里奥 内,生于米兰,清康熙帝五十四年(1715)作为天主教耶稣会的修道士来中国传教,随 即入宫进入如意馆,成为宫廷画家.他的代表作品有《聚瑞图》、《嵩献英芝图》、《 百骏图》《弘历及后妃像》、《平定西域战图》等。 在绘画创作中,郎世宁融中西技法于一体,形成精细逼真的效果,创造出了新的画 风,因而深受康熙、雍正、乾隆器重。尽管如此,洋画家郎世宁也必须遵守作画前绘制 稿本,待皇帝批准后再“照样准画”的清宫绘画制度,目前保留在美国纽约大都会博物 馆的郎世宁《百骏图》稿本就说明了这一点。郎世宁还将欧洲的绘画技法传授给中国的 宫廷画家,使得清代的宫廷绘画带有“中西合璧”的特色,呈现出不同于历代宫廷绘画 的新颖画貌和独特风格。

费马大定理背后的悲剧----谷山丰的遗憾 http://blms.oxfordjournals.org/content/21/2/186.full.pdf ZT 费马大定理背后的悲剧----谷山丰的遗憾 另外,谷山-志村-外尔猜想,主要是谷山丰原创的,志村和外尔只是完善了猜想。 == 费马大定理背后的悲剧----谷山丰的遗憾 == 谷山丰这个名字对今天的大多数人而言是陌生的,只是从发音上推测他可能是个日本人。但大家肯定知道费马大定理,1994年,英国的怀尔斯证明了它,随后,风光无限。其实,怀尔斯证明的只是谷山-志村猜想,这个猜想就是谷山丰和志村五郞提出来的。1955年,28岁的谷山丰在东京的一个国际数学讨论会上提出了一个猜想:椭圆方程的E-序列对应于一个特定的模形式的M-序列并完全相等。 应该说这是一个石破天惊的发现,但当时没有人承认它,因为太不可思议了。 1958年11月17日,星期四,清晨,公寓管理员惊奇地发现已传出近期结婚消息的谷山丰自杀于他的房间里,在桌上留有一些纸张。谷山丰的遗嘱被写在其中三张纸上,而这些纸来自于他经常用来研究数学的笔记本。上面的第一段这样写道: 直到昨天,我自己还没有明确的自杀意图。但一定有些人已经注意到,近一段时日以来,无论在身体上还是精神上我都感到很疲倦。至于我自杀的原因,尽管我也不了解我自己,但这决非由于某件特殊的事情,或者某个特定的原因。我只能说,我被对未来的绝望所困住。或许有人会因为我的自杀而苦恼,甚至受到某种程度的打击。我由衷地希望这件事不会为他们的将来带来阴影。但无论怎样,这实际上都是一种背叛。我请求你们原谅,将这作为我最后一次以我自己的方式来行事。 就这样,在那个时代中一位最为杰出和开创性的数学家自己结束了自己的生命历程。那时离他31岁的生日还有5天。 十二月清冷的一天,谷山丰的未婚妻铃木美沙子在他们原本准备作为新房的公寓中自杀。她说:“我们曾相互承诺,无论到哪里我们都会永远在一起。现在他离开了,我也必须离开去跟随他。” 26年过去了,除了在美国研究数学的志村,没人忆起谷山丰。 1984年秋,在德国的一个数学讨论会上,格哈德•弗赖把谷山-志村猜想和费马大定理联系了起来。并且通过反证法证明了如果谷山-志村猜想成立,那么费马大定理只是作为结论直接可以推出,这很让人激动。尽管他的证明中有一个重要的链被忽视了,但可喜的是肯•里贝特完善了这一环节。原来谷山-志村猜想是解决费马大定理的一把钥匙!可惜谷山离世时连自己也没有认识到!!! 1994年,闭关屠龙的怀尔斯证明了谷山-志村猜想,媒体报道,有记者采访了志村,被问及对这个证明有何感想时,志村微微一笑,以克制和自尊的态度平静地说:“我对你们说过这是对的。” 谷山丰的一生(Yutaka Taniyama and his time) 志村五郞 第一部分 谈及谷山丰的一生,我们首先要追溯到上个世纪六十年代中后期。值得注意的是,那时日本的情况与现在完全不同,更不能与现在甚至那时的美国和欧洲相比。“污染”还没有成为像现在这样家喻户晓的词汇,在天晴日丽的时候,从东京市中心甚至可以看到向西70公里外的富士山在朝阳中皑皑的山顶或是晚霞中的巍巍的轮廓。伴随着战争的灾难与离别的年代已成为过去,但并没有被忘记,至少不再忍受饥饿。整个国家开始变得朝气蓬勃而充满希望,尽管依然贫穷。这一点无论在整体还是个人都体现出来。谷山和他所在的那一代人同样如此。当然,无论对于哪一个时代,哪一个国家,人们在创业伊始,总是注定要与雄心和贫穷相伴。 与那时的其他人相比,谷山他并不是特别的穷困。我想他一直没有遇到什么太大的经济问题,尽管他的生活决谈不上舒适,就如同我们大部分人一样。至少,他也均匀的分享了那个时期广泛存在的贫困的生活。例如,他住在一间81平方英尺(7.5平方米)的单人间公寓里,带有一个盥洗池,门后有一小块没有铺地板的部分。每间房间里都有独立的自来水、煤气和电力供应,但是厕所每层只有一间。然而,在这所两层的公寓里,每层大约有12间左右的房间。至少我记得他住在二层的门牌号为20的房间,很靠近最后一间。这事实上更像是宿舍而非公寓,但是这确是那时的普遍情况。如果要洗澡的话,则需要去公共浴室,从他的公寓走几分钟即可以到达。澡堂是一栋破旧的木质建筑,却拥有一个诗情画意的名字:宁静山庄。但这似乎只表达了一个还未实现的梦想,因为这做建筑位于一条狭窄的街道中,而且街道的两旁汇集了喧闹的零售商店。而在街道旁边是一条铁道,每隔几分钟便有列车呼啸而过。那时还没有集中供暖系统,空调更是不可想象。但是东京那不可计数的咖啡馆在人们需要的时候,却可以提供些奢侈的凉爽。同样,那里也是探讨各种数学与非数学问题的良好场所,咖啡只要50日元一杯。那时1美元合360日元,而谷山作为东京大学的讲师一月的工资不会超过15,000日元。  YUTAKA TANIYAMA 1927-1958 YUTAKA TANIYAMA 1927-1958 对于家政,他似乎总是很懒散。至少他很少下厨,他总是喜欢到小店里去吃饭。在他所喜欢的西餐中,有一道是炖舌头,250日元一盘。对于其他的高级西式菜,偶尔他才可以选择那些最便宜的好好享受一番。除了夏天,他总是穿这一件闪烁着奇怪金属光泽的蓝绿色的套装,我甚至想说这是他唯一的穿着。有一次他向我解释了这件衣服的由来。他的父亲从小贩手中以极其便宜的价格买到了这件衣服的布料。但是由于这奇怪的金属色泽,家里没有人愿意穿。最后他自愿让人用这个布料为自己做了这套衣服,因为他并不在意自己是什么样子。他的鞋带总是松开的,并且总是拖在地上。由于他无法保证鞋带总是系紧,所以当鞋带松的时候,他干脆就不再管它。 这就是一位早早的离开了他的生命里程的数学家,为他的同辈以及后人留下了永恒的激励。 Yutaka Taniyama(谷山丰),出生于11月12日,1927年。他是他母亲Sahei, 和他父亲Kaku Taniyama的第三个儿子,和第六个孩子。同时他有三个兄弟和四个姐妹。而他父母都很长寿,活过了九十岁。他的名可以表达为一个中国汉字,而且他曾经告诉我可以发音为“Toyo”。但如果我记得没错的话,似乎本来也应当这样发音。但是当他长大以后,他身边的人,除了他的家人,都将它发音为“Yutaka”。随之他也接受了这样的称呼,从此他就成了“Taniyama Yutaka”。至少他总是在文章上属这个名字,当然有时会是相反的顺序。我对他的童年生活,以及国中时代几乎一无所知。唯一清楚的是在读高中时,他曾经因为染上肺结核而休学两年。而在我的记忆中,每隔10到15分钟,他就会开始咳嗽。 他的父亲是当地一位知名的儿科医生,且对于大部分的病,都能够开药治疗。这事实上是当时日本最为需要的医生职业类型。我只见过他一面。他在他八十多岁的时候,依然充满活力,而我认为他应当属于那种自力自强的人。我们见面不久,他就给我在东京大学的一位同时去见他的同事来了封信。这位老先生似乎认为我的同事在学术上并不成功,他建议我的同事多吃一些富含维生素B(或许是维生素C,当然也有可能是钙)的食品,这样对他的脑力工作非常有利。由于这是在谷山丰去世之后,我已经没有机会去搞清楚这位父亲是否也给他同样的建议。 谷山于1953年3月从东京大学毕业,尽管他的年龄比我大,我却是在1952年毕业。这是由于他的疾病造成的。我在1950年时就认识他,但我们真正有了数学上的交往则要到1954年初。当时我写了一封信要求他归还第124卷数学年鉴,因为在那一册里有Deuring一篇关于复乘法的代数理论的文章。谷山在几星期前将书借出。而在上一年的12月,我将我关于模p约简代数簇的文章寄给在芝加哥的André Weil,并且我想将这套理论应用于阿贝尔簇,尤其是椭圆曲线。在谷山给我的回信中,他告诉我他有同样的打算,并且礼貌的询问我是否可以向他讲解一下我的理论。现在回想起来,他事实上有着更为广博的知识和更为深刻的洞见,在数学上比我要更加成熟,但我当时还并不清楚这一点。 我依然保存着那张明信片,盖着1954年1月23日的邮戳。时隔三十年,明信片已经很旧了,但是还是留有他清晰的笔迹。上面有他父母家的地址,他暂时住在那里。那是一个不起眼的小镇,叫做Kisai。大约在东京大学以北30英里的地方,还是半乡村半城镇的样子。偶然的,他出生于那里,成长于那里。而大概只有上帝才能预见到,五年半之后,我将在那里一座庙宇的后面参加他的葬礼,站在他的墓碑前。 在我们通信期间,他是所谓的“特别研究学生”(special research student),而我则是助理研究员(assistant),但事实上我们并没有什么本质的区别。如果真有什么不同的话,那可能就是工资中的津贴有些不同。他在数学系,那里的教授负责本科三,四年级的课程,而我则属于另外一个负责本科一,二年级课程的部门,位于另外一个称为通识教育学院(College of general education)的校区。这种分隔是在此之前我们很少接触的主要原因,另外一个原因则是我们双方在性格上都有些羞涩。但最终我们都成为后一个部门的讲师。在他死去的时候,他已经晋升为副教授。 但不管我们是什么样的职位,我们在1954年到1955年期间事实上都是没有指导教师的研究生。但我们却有教学任务,至少就我而言,相当于一所美国大学两门本科课程的教学量。这种情况几乎适用于我们这一代所有的日本数学家。唯一的好处是我们大多数往往作为助理研究员时便得到了终身职位。而无论怎么说,那些老一辈的数学家们都不具备指导学生的能力。尽管如此,他们中的一些人还是会时不时地给一些毫无意义的指导。有一次,我们中的一员偶然的在火车上遇到一位五十多岁的教授,后者便问及前者的研究兴趣。当听说他在研究Siegel关于二次型的理论,那位老人说到:“嗯,二次型啊。像你这样年轻,可能还并不清楚,Minkowski在这方面有很多工作。”我的同事随后向我谈论了这件事,他模仿着那位教师自大的样子说道:“我当然知道Minkowski的在这方面有所贡献,但是他对Siegel的理论能有什么贡献?”我也曾经听到很多类似这样的无谓的建议和指导。 我觉得这些教授可能是在试图模仿他们的前辈,尤其是其中一位令人景仰的人物,他一定做了很多这样的评论。但是我总倾向于认为大部分这种评论是毫无意义的。或者他们总是试图以他们的方式表明自己依然在行,但却没有意识到像谷山这样新的一代早已超越了他们。对于这一点,我们将随后给出证明。我必须说明谷山从未给过这种自以为是的建议,对于那些比他年轻的人,他的建议总是专业而务实的。 不管怎样,我们都对这些滑稽无用的建议不予考虑,但把它们看作对我们的警示:我们无法依赖别人,只有我们自己。确实,在这两代数学家中间的一代中,有一些已经成名或者即将成名的杰出数学家。但事实上他们中的大部分人不是已经在国外,就是很快就离开了日本。例如,Kodaira 和 iwasawa 在美国,然后Igusa 和Matsusaka 也随之而去。 在1950年左右,希尔伯特第五问题是一个经常谈论的的话题,而类域论的算术化,甚至是格理论也被提及。但是上述问题却毫无吸引力,更多的人投入到代数几何的研究当中。在那时,Chevalley 的《李群理论》和 Weil 的《代数几何基础》是两本被广泛阅读的书籍。前者往往会被通读,而后者则一般会在完成前二十页的阅读后被放弃。 在他的本科时代,谷山就已经阅读了这两本书,以及Weil随后两本关于曲线与阿贝尔簇的书籍。谷山曾经上过Masao Sugawara的《代数》这门课,他曾经写道Sugawara影响了他,并使他步入数论领域。Sugawara是我所在的系里一位年长的教授,他曾经就复乘法,以及高维空间的不连续群发表过一些文章。但是,我对谷山的这种说法感到疑惑,因为我觉得Sugawara毫无创意,尽管我喜欢他并且尊重他的为人。但就我自己而言,在这段时间里,我个人完全只受我的同代人影响,尤其是谷山。而这些人中,没有人超过三十岁。我想在本质上,他也应当是这样。 事实也正是如此,他的学识往往来自那时许多学生自己组织的讨论班。他是那些讨论班动力的源泉,并且如饥似渴的吸收这尽可能多的知识。他那时,也有可能是再晚一些的时候,一定学习了Hecke关于狄利克莱级数与模形式的论文 Nos 33,35,36和38中的一部分。当我们在同一个系里的时候,当我无法从图书馆得到相关杂志的拷贝时,他总是慷慨地将这方面他的笔记借给我。 第二部分 他的第一个非平凡的工作是《关于阿贝尔函数域上n-分点的问题》,也许最终成为他四年级时的论文,尽管那并不是必须完成的。由于这篇文章旨在我对他的一些个人的回忆,我无意于在此细致的论述他的工作。所以我只简略的说这篇文章根据Hasse的一些想法,以及Weil的一篇文章(数学年鉴 1951),给出了Mordell-Weil定理的一个证明。而在1953年,他是日本唯一一位在此问题上具备相关工作的知识的人。我至今依然清晰地记得他在Chevally于1954年春在东京大学举办的讨论班上,给出的关于这个工作的几个报告。 如前所述,他曾经一度对阿贝尔簇上的复乘法很有兴趣。他首先考虑了一条超椭圆曲线的Jacobian簇的情形,最终归结于更一般的阿贝尔簇的情形。由于在这个领域里很多事情还没有搞清楚,必须要面对许多困难而“奋力的战斗”,并且在不断的尝试与错误之间“艰苦的求索”。他曾经说任何一个数学家在进行实质性的数学研究中,都会有上面描述的过程。在他的数学中,几乎没有“徒劳无功”这个概念,至少他从未有过这样的观点。或许在其他人看来并非如此,但是他却在“战斗与求索”之中找到了无限的乐趣。他在1955年9月在东京-日光(Tokyo-Nikko)举办的代数数论研讨会上发表了他的结果。他在那里见到了Weil, 并且吸收了Weil的一些观点。他随后发表了他关于阿贝尔簇和某种Hecke-L函数的联系的文章的一个改进版本,那是那个时代的顶尖之作。(L-functions of number fields and zeta functions of abelian varieties) 在那篇文章中并未包含的内容,以及一些与我合作的工作则开始列入计划,我在这个问题上也取得了一些独立的成果。我们在这个问题上一起工作,而合作的风格,以今天的标准,可以被称为是“悠闲”的。我们的生活非常的放松,甚至说过于放松,相互毫无竞争可言。这一点恐怕要被80年代的那些年轻数学家所羡慕。我们要感谢Yasuo Akizuki,因为他说服我们为他任编辑的数学单行本系列丛书(Sereis of mathematical monographs)撰写一册,从而加快了我们的计划。 在这段合作期间里,我经常去拜访他的“别墅”来探讨一些事情,因为那里比学校离我的住处更近。他总是在夜里工作到很晚。我在1957年的日记写道:星期四下午,4月4日,2:20 p.m.,我拜访了他的住宅,他还在睡觉,而他说他早上6:00才睡。另外一次,好像是早晨晚一些时候,我敲他的门却没有回应,于是我就去了系里,花了大约一个半小时的火车路程。我在系里找到了他,对他说:“在此之前我去过了你的住处。”对此他则回答:“嗯,那时我在那里吗?”他立即意识到他话中的破绽而感到非常尴尬,但是依然辩解称:“你知道,那个时候我经常在睡觉的。” 我发现他在许多方面与我不同。例如,我一直是一个习惯于早起的人。曾经一段时间,我认他更加理性化,而我总是随意而无常,但或许我是错的。但我们却有一些共同点:我们都是一个大家庭中排位靠后的小孩。我是家里第五个孩子,也是最后一个。我之所以提到这一点,是因为我曾经很讨厌日本家庭中长子们那种自我为中心的态度。虽然他并不是那种粗心大意的类型,但是谷山似乎天生就善于犯错误,而且绝大部分错误总是指向正确的方向。在这一点我很羡慕他,却没有办法模仿他。对我来说,犯一个“好”的错误是何其之难。 我们一起完成的《现代数论》于1957年7月出版。我们下一个任务显然是完成它的英文版本。尽管我们需要以更好的形式完成它,但是我们对此却都丧失了热情。第一个显然的原因是我们松懈了下来,因为总觉得我们至少已经写出了这本书,尽管是日文版。另外一个原因则更加实际一些:今年秋天我将去法国,而这使我一直无法歇下来。然而,更加本质的原因则可以引用书中前沿的一段话来说明: 我们很难说这个理论以其令人满意的形式给出。但不管如何,我们至少可以说:我们已经在攀登的旅途中前进到了一定的高度,这使得我们可以回顾以往的脚印,并对最终的目标有一定的认识。 用精炼的语言来说,我们必须寻找更好的表述和更加细致的结果。那一年,我们已经考虑以adele的语言重写整个理论,或许本应该朝这个方向努力,但我们并没有。另外,作为一种心理反应,一旦人们证明了些什么,他总会倾向于去得到新的理论,而非去润色已知的结果。确实,我们两人都开始对各种类型的模形式发生兴趣,而这条道路令人更加兴奋。于是,我们在东京与巴黎之间的通信总是围绕这一方面的问题。在1958年的春天,他告诉我一些新消息:东京迎来了Siegel和Eichler,他们将给一系列报告。前者的报告有关二次型的约简理论,而后者则是有关他最新的研究工作。同时,在巴黎,Cartan的讨论班开始围绕Siegel模形式展开。 我比他更加频繁的去信,而他在这段期间只回了两封信。在日期为1958年9月22日的第二封信中,这也是他现存的信件中很晚的一封,他提到希尔伯特模形式和某种狄利克莱级数之间的Hecke类型的关联可以由GL(2)的adele群来给出。但是,如同信中的语气所暗示的,他的热情在减弱。他知道仅仅给出这种方法的可行性是远远不够的,这里需要一个真正的突破。显然更多的工作需要完成;事实上他写道:由于天气太热,我已经一个月没有在这上面工作了,但我马上会重新考虑它。或许给足够的时间让他去专心考虑,他会在这上面成功,但是他永远地将这未完成的工作留了下来。因为他将在两个月后永远地离开我们,而这无论对于寄信的人还是收信的人,都是无论如何也不会想到的。 至于我们一起合作的工作,在他死后情形则完全改变,我将随后论述。而他将我独自留在世间,我则将他未完成的工作看作我的职责。我尽可能快地去完成这项工作。尽管我对我得到的计算公式并不完全满意,但最终在1961年的春天,“阿贝尔簇上的复乘法及其在数论中的应用”这篇文章得以发表。文章的题目是他在一封信里建议的。我又花了十年的时间从一个更好的观点来梳理这项工作,而后又花了五年的时间,如他所愿,采用theta函数的方式论述了整个理论。但是,无论怎样,那个本应因此而感到高兴的男人,早已离开了我们。 最后一部分: 谈及他的私人生活,以及他最后的日子,则首先要回到1955年。那时我们已经是同一个讨论班的成员,而在这一年的十二月,他来到我所在的部门工作之后,我们的关系变得更加亲密。而我们往往一起承担各种工作。例如,由于职责所需,我们要在某个办公室中一起批改入学考试试卷,每人要分担超过5,000份。然而,对我们来说幸运的是,同样对考生来说不幸的是,大部分试卷都是白卷。 在那些惬意的日子里,我们和许多其他的朋友一同分享快乐。在咖啡店中度过那些轻松的时光,在周六的下午徜徉于市里的植物园,或者郊外的公园。在傍晚,我们则在那些专卖鲸鱼肉的餐馆中用餐,而这在当时并不被认为是过于闲致的生活,在今天却难以想象。在学校一天的工作之后,我们常常一起散步到很远,去拜访神道教的神社,买一些写在小纸片上的“神谕”以自娱,那些“神谕”被认为可以告知我们的命运。 有一次我们一起在火车上时,他问我下一站的名字,我则回答:下一站将到达“车站”,而再下一站则是“下一个车站”。这让他非常开心,因为他第一次听到这个笑话。而我则不得不向他解释说,我只是模仿了那时收音机里一出流行喜剧的一段台词而已。他于是马上就买了一台收音机,后来又有了一台唱片机和一堆的唱片。在我们前面提到的最后一封信里,他写道:最近我一遍又一遍的听贝多芬的第八交响曲。我想这些和看电影大概就是他独自一人时所有的娱乐。他很喜欢一部电影《国王与我》。我不认为他会演奏某种乐器,更谈不上擅长运动。他不喝酒,不吸烟,也无嗜好。他并不热衷于旅游;甚或,在我看来,他尽他所能逃避出游,或许这是由于他孱弱的身体。我想京都或许就是他一生中到过的最远的地方了。作为一名受过教育的人,他一定读过那些经典名著。但对于那些日本或国外的当代作家的小说,我认为他并非一名热心读者。他对历史也毫无兴趣,除非与数学有关。 然而,他早年曾经花费大量的时间和精力就一些学术上的相关话题写一些期刊文章。写作涉及方方面面:像如何培养一名数学工作者,如何组织一个数学机构,对他人的一些旧文章的评论,书评,等等等等。他写起这些文章来速度很快,写完之后也很少修改。或许他是通过写作来梳理他的想法。他写作风格简单明了,比起他的报告来好很多。有时,他在文章中会显得比谈话时显得更加兴奋。说实话,我觉得他这种喜好很可惜,这实在是在浪费他宝贵的时间。而写每一篇文章的原因,都不足以然他花费如此多的努力。尽管我从未向他鲜明的提及我的看法,但是有一次他听了我关于放任政策的一些看法,几天后他就给我一份关于这个主题的粗略的手稿,其中讽刺了我在讲话时的仪态。我当然表示了不满,他也就将那一部分删去了。 他对他的同事总是很友好,对那些比他年轻的人更是如此,他真诚地去关心他们的生活。但是同样的,或许有些过于苛求,我想这也大大减少了他从写作中获得的乐趣。如果真的如此,我对此并不会感到太惋惜。 我想我应当在这里结束这种散漫的对他生活的描写,而去回忆他最后的几个月。在那些时日里,我们充满了青春的激情与愿望,可以说在各个方面,无论是在学术上,还是在生活上。而谈及后者,我想那时的情绪可以用一句话概况:没有人会去相信包办婚姻——嗯,几乎没有。或许我们中有人会认为,这种婚姻是为那些资产阶级们准备的,我们无产阶级则应当鄙视这种邪恶的行为,当然这显然是夸大其词了。事实上,当我在1959年一个炎热的夏日,大约是在他去世后八个月,和一些朋友一起给他的家里打电话表示慰问时,他家里的长男,但也可能是他的爸爸,向我介绍对象,而对方则是一位知名画家的女儿。我随之在一次舞会上尴尬的询问一位女伴该如何应对,她告诉我一本礼仪书籍建议人们应当如此如此回答。我于是在回复中机械地重复了那些说法,但结果却是招致了一通大笑。而这件事也就到此为止。 我曾经为一个想法感到好笑:这个女孩或许开始时也是准备介绍给谷山的。如果真的是这样,我肯定会因次而与她结婚,尽管这个论点毫无疑问会遭到我夫人的嘲笑。但不管他的家里是如何希望的,他自己选择了自己的伴侣,并最终获得了双方父母的同意。她的名字叫铃木美沙子(Misako Suzuki).他常常愿意将她称为M.S.,对于她我将予以介绍。但是我还是要先回到主题上来。 我想当他见到她时,她是他狭小而松散的社交圈中一位朋友的朋友的朋友。我还清楚地记得她在她母亲的帮助下,在家里举办的晚宴聚会。参加的人有谷山,山崎(K.Yamazaki),他的未婚妻,还有我。那是在我即将离开去法国的时候,在1957年的9月。这次聚会,虽然是为我送别举办的,却十分平静,并不像在其它地方这种类型的聚会。我记得席间,她就他的沉默寡言开玩笑。同样的五个人在这一年的4月也曾一起聚会,我想这几乎就应当是他们两个人第一见面的时侯。那时候有许多这样度过的夜晚,只是随着情形不同,人员也有所差别。 相对来说,美沙子是我的社交圈中一位新的成员,所以我一直并不是很了解她。她看起来是那种典型的好女孩,来自于一个典型的中上阶层的家庭。她说话很流利,是标准的东京口音。她是独女,并且要比他小五岁。当传来他们订婚的消息时,我有些吃惊。因为我曾经模糊的感觉两人并不般配,但我却并未感到疑虑。 我随后听说他们一起租了一间很不错的公寓。他们一起为了他们的新家置办厨具,并开始准备婚礼。在他们的朋友看来,一切充满了喜悦与希望。然而,悲剧却悄然降临了。1958年11月17日,星期四,清晨,公寓(这是我们最先提到的那所)的房屋管理员发现他死在他的房间里,在桌上留有一些纸张。他的遗嘱被写在其中三张纸上,而这些纸来自于他经常用来研究数学的笔记本。上面的第一段这样写道: 直到昨天,我自己还没有明确的自杀意图。但一定有些人已经注意到,近一段时日以来,无论在身体上还是精神上我都感到很疲倦。至于我自杀的原因,尽管我也不了解我自己,但这决非由于某件特殊的事情,或者某个特定的原因。我只能说,我被对未来的绝望所困住。或许有人会因为我的自杀而苦恼,甚至受到某种程度的打击。我由衷地希望这件事不会为他们的将来带来阴影。但无论怎样,这实际上都是一种背叛。我请求你们原谅,将这作为我最后一次以我自己的方式来行事。毕竟终其一生,我都在以我自己的方式行事。 他随后逐条列出了对于他的物品的安排,以及哪些书和唱片应当归还图书馆和他的朋友,等等。对于他的未婚妻,他特别提及:“我愿意将我的唱片和唱片机送给她,如果她对此并不感到烦恼的话。”他同时也说明了他所教授的课程“微积分”与“线性代数”的进度,并留下了一份笔记,在上面他对这个举动所造成的不便,向他的同事们道歉。 就这样,在那个时代中一位最为杰出和开创性的数学家自己结束了自己的历程。那时离他31岁的生日还有5天。 这无可避免的掀起了风暴,随之是葬礼,他记忆中所有的的亲友、同事聚集在一起。他们都感到非常的迷惑,他们相互询问他自杀的缘由,但却找不到可信的原因。从他的未婚妻那里,他们得知在那个不幸的早晨的前几天,他还打算去看望她。似乎上天注定他只能是一个纯粹的数学家,而不能成为一个家庭中的男人。我最终以此来安慰自己,但那已是很多年以后的事了。 不管怎样,几星期之后,人们慢慢地从震惊与悲痛中恢复了过来,似乎人们已经开始回到日常的生活。然而,在十二月清冷的一天,美沙子在他们原本准备作为新房的公寓中自杀。她留下了一份遗嘱,但从未公布。我只听说其中大致有这样一段话:“我们曾相互承诺,无论到哪里我们都会永远在一起。现在他离开了,我也必须离开去跟随他。” 当这一系列的悲剧发生时,我在普林斯顿大学作为高等研究所中的一员。所以这些细节都是我在1959年的春天回东京后,Kuga和Yamazaki告诉我的。谷山本应当在这一年的秋天去高等研究院,而我也原本打算在那里再呆一年,但我最终选择了离去。 当我回家的时候,已是樱花烂漫的季节,眼帘中处处是深绿色的树叶。借助一句常用的描述:春色轻盈的掠过。在我离开这这一年半里,东京的街道依然喧闹,依然充满世俗的气息。但是人却不一样了。我也如此。尽管随后转型的那段时期即将到来,但在这晚春的日子里,我只能无助的面对这样一个事实:已经无法再举办两年前那样的聚会了,那段快乐激昂的日子已经过去了。 作为这篇文章的结束,我或许应当反问自己:谷山丰是怎样的人?这并不是去问及某个数学史中的形象。我想说的是他的存在对于他的同代人,尤其是我,会有怎样的意义。自然而然,我所写下的或许可以看作对这个问题的一个长长的解答。但如果简而言之,我应当指出,写到这里,整篇文章无非是要说:对于许多跟他进行数学探讨的人来说,当然包括我自己在内,他是我们的精神支柱。或许他自己从未意识到他的意义。但是甚至与他在世时相比,我在此刻能够更加强烈的感受到他那时在这方面高尚的慷慨大度。然而在他陷入绝望的时候,我们却没有人给他以支持。每当念及于此,我都陷入令人心酸的悲伤之中。 費馬大定理背後的悲劇----谷山豐的遺憾 http://blms.oxfordjournals.org/content/21/2/186.full.pdf ZT 費馬大定理背後的悲劇----谷山豐的遺憾 另外,谷山-志村-外爾猜想,主要是谷山豐原創的,志村和外爾只是完善了猜想。 == 費馬大定理背後的悲劇----谷山豐的遺憾 == 谷山豐這個名字對今天的大多數人而言是陌生的,只是從發音上推測他可能是個日本人。但大家肯定知道費馬大定理,1994年,英國的懷爾斯證明了它,隨後,風光無限。其實,懷爾斯證明的只是谷山-志村猜想,這個猜想就是谷山豐和志村五郞提出來的。1955年,28歲的谷山豐在東京的一個國際數學討論會上提出了一個猜想:橢圓方程的E-序列對應於一個特定的模形式的M-序列並完全相等。 應該說這是一個石破天驚的發現,但當時沒有人承認它,因為太不可思議了。 1958年11月17日,星期四,清晨,公寓管理員驚奇地發現已傳出近期結婚消息的谷山豐自殺於他的房間裡,在桌上留有一些紙張。谷山豐的遺囑被寫在其中三張紙上,而這些紙來自於他經常用來研究數學的筆記本。上面的第一段這樣寫道: 直到昨天,我自己還沒有明確的自殺意圖。但一定有些人已經注意到,近一段時日以來,無論在身體上還是精神上我都感到很疲倦。至於我自殺的原因,儘管我也不瞭解我自己,但這決非由於某件特殊的事情,或者某個特定的原因。我只能說,我被對未來的絶望所困住。或許有人會因為我的自殺而苦惱,甚至受到某種程度的打擊。我由衷地希望這件事不會為他們的將來帶來陰影。但無論怎樣,這實際上都是一種背叛。我請求你們原諒,將這作為我最後一次以我自己的方式來行事。 就這樣,在那個時代中一位最為傑出和開創性的數學家自己結束了自己的生命歷程。那時離他31歲的生日還有5天。 十二月清冷的一天,谷山豐的未婚妻鈴木美沙子在他們原本準備作為新房的公寓中自殺。她說:“我們曾相互承諾,無論到哪裡我們都會永遠在一起。現在他離開了,我也必須離開去跟隨他。” 26年過去了,除了在美國研究數學的志村,沒人憶起谷山豐。 1984年秋,在德國的一個數學討論會上,格哈德•弗賴把谷山-志村猜想和費馬大定理聯繫了起來。並且通過反證法證明了如果谷山-志村猜想成立,那麼費馬大定理只是作為結論直接可以推出,這很讓人激動。儘管他的證明中有一個重要的鏈被忽視了,但可喜的是肯•裡貝特完善了這一環節。原來谷山-志村猜想是解決費馬大定理的一把鑰匙!可惜谷山離世時連自己也沒有認識到!!! 1994年,閉關屠龍的懷爾斯證明了谷山-志村猜想,媒體報導,有記者採訪了志村,被問及對這個證明有何感想時,志村微微一笑,以克制和自尊的態度平靜地說:“我對你們說過這是對的。” 谷山豐的一生(Yutaka Taniyama and his time) 志村五郞 第一部分 談及谷山豐的一生,我們首先要追溯到上個世紀六十年代中後期。值得注意的是,那時日本的情況與現在完全不同,更不能與現在甚至那時的美國和歐洲相比。“污染”還沒有成為像現在這樣家喻戶曉的詞彙,在天晴日麗的時候,從東京市中心甚至可以看到向西70公里外的富士山在朝陽中皚皚的山頂或是晚霞中的巍巍的輪廓。伴隨着戰爭的災難與離別的年代已成為過去,但並沒有被忘記,至少不再忍受饑餓。整個國家開始變得朝氣蓬勃而充滿希望,儘管依然貧窮。這一點無論在整體還是個人都體現出來。谷山和他所在的那一代人同樣如此。當然,無論對於哪一個時代,哪一個國家,人們在創業伊始,總是注定要與雄心和貧窮相伴。 與那時的其他人相比,谷山他並不是特別的窮困。我想他一直沒有遇到什麼太大的經濟問題,儘管他的生活決談不上舒適,就如同我們大部分人一樣。至少,他也均勻的分享了那個時期廣泛存在的貧困的生活。例如,他住在一間81平方英呎(7.5平方米)的單人間公寓裡,帶有一個盥洗池,門後有一小塊沒有鋪地板的部分。每間房間裡都有獨立的自來水、煤氣和電力供應,但是廁所每層只有一間。然而,在這所兩層的公寓裡,每層大約有12間左右的房間。至少我記得他住在二層的門牌號為20的房間,很靠近最後一間。這事實上更像是宿舍而非公寓,但是這確是那時的普遍情況。如果要洗澡的話,則需要去公共浴室,從他的公寓走幾分鐘即可以到達。澡堂是一棟破舊的木質建築,卻擁有一個詩情畫意的名字:寧靜山莊。但這似乎只表達了一個還未實現的夢想,因為這做建築位於一條狹窄的街道中,而且街道的兩旁彙集了喧鬧的零售商店。而在街道旁邊是一條鐵道,每隔幾分鐘便有列車呼嘯而過。那時還沒有集中供暖系統,空調更是不可想像。但是東京那不可計數的咖啡館在人們需要的時候,卻可以提供些奢侈的涼爽。同樣,那裡也是探討各種數學與非數學問題的良好場所,咖啡只要50日元一杯。那時1美元合360日元,而谷山作為東京大學的講師一月的工資不會超過15,000日元。  YUTAKA TANIYAMA 1927-1958 對於家政,他似乎總是很懶散。至少他很少下廚,他總是喜歡到小店裡去吃飯。在他所喜歡的西餐中,有一道是燉舌頭,250日元一盤。對於其他的高級西式菜,偶爾他才可以選擇那些最便宜的好好享受一番。除了夏天,他總是穿這一件閃爍着奇怪金屬光澤的藍綠色的套裝,我甚至想說這是他唯一的穿著。有一次他向我解釋了這件衣服的由來。他的父親從小販手中以極其便宜的價格買到了這件衣服的布料。但是由於這奇怪的金屬色澤,家裡沒有人願意穿。最後他自願讓人用這個布料為自己做了這套衣服,因為他並不在意自己是什麼樣子。他的鞋帶總是鬆開的,並且總是拖在地上。由於他無法保證鞋帶總是繫緊,所以當鞋帶松的時候,他乾脆就不再管它。 這就是一位早早的離開了他的生命里程的數學家,為他的同輩以及後人留下了永恆的激勵。 Yutaka Taniyama(谷山豐),出生於11月12日,1927年。他是他母親Sahei, 和他父親Kaku Taniyama的第三個兒子,和第六個孩子。同時他有三個兄弟和四個姐妹。而他父母都很長壽,活過了九十歲。他的名可以表達為一個中國漢字,而且他曾經告訴我可以發音為“Toyo”。但如果我記得沒錯的話,似乎本來也應當這樣發音。但是當他長大以後,他身邊的人,除了他的家人,都將它發音為“Yutaka”。隨之他也接受了這樣的稱呼,從此他就成了“Taniyama Yutaka”。至少他總是在文章上屬這個名字,當然有時會是相反的順序。我對他的童年生活,以及國中時代幾乎一無所知。唯一清楚的是在讀高中時,他曾經因為染上肺結核而休學兩年。而在我的記憶中,每隔10到15分鐘,他就會開始咳嗽。 他的父親是當地一位知名的兒科醫生,且對於大部分的病,都能夠開藥治療。這事實上是當時日本最為需要的醫生職業類型。我只見過他一面。他在他八十多歲的時候,依然充滿活力,而我認為他應當屬於那種自力自強的人。我們見面不久,他就給我在東京大學的一位同時去見他的同事來了封信。這位老先生似乎認為我的同事在學術上並不成功,他建議我的同事多吃一些富含維生素B(或許是維生素C,當然也有可能是鈣)的食品,這樣對他的腦力工作非常有利。由於這是在谷山豐去世之後,我已經沒有機會去搞清楚這位父親是否也給他同樣的建議。 谷山於1953年3月從東京大學畢業,儘管他的年齡比我大,我卻是在1952年畢業。這是由於他的疾病造成的。我在1950年時就認識他,但我們真正有了數學上的交往則要到1954年初。當時我寫了一封信要求他歸還第124卷數學年鑒,因為在那一冊裡有Deuring一篇關於復乘法的代數理論的文章。谷山在幾星期前將書借出。而在上一年的12月,我將我關於模p約簡代數簇的文章寄給在芝加哥的André Weil,並且我想將這套理論應用於阿貝爾簇,尤其是橢圓曲線。在谷山給我的回信中,他告訴我他有同樣的打算,並且禮貌的詢問我是否可以向他講解一下我的理論。現在回想起來,他事實上有着更為廣博的知識和更為深刻的洞見,在數學上比我要更加成熟,但我當時還並不清楚這一點。 我依然保存着那張明信片,蓋着1954年1月23日的郵戳。時隔三十年,明信片已經很舊了,但是還是留有他清晰的筆跡。上面有他父母家的地址,他暫時住在那裡。那是一個不起眼的小鎮,叫做Kisai。大約在東京大學以北30英里的地方,還是半鄉村半城鎮的樣子。偶然的,他出生於那裡,成長於那裡。而大概只有上帝才能預見到,五年半之後,我將在那裡一座廟宇的後面參加他的葬禮,站在他的墓碑前。 在我們通信期間,他是所謂的“特別研究學生”(special research student),而我則是助理研究員(assistant),但事實上我們並沒有什麼本質的區別。如果真有什麼不同的話,那可能就是工資中的津貼有些不同。他在數學系,那裡的教授負責本科三,四年級的課程,而我則屬於另外一個負責本科一,二年級課程的部門,位於另外一個稱為通識教育學院(College of general education)的校區。這種分隔是在此之前我們很少接觸的主要原因,另外一個原因則是我們雙方在性格上都有些羞澀。但最終我們都成為後一個部門的講師。在他死去的時候,他已經晉陞為副教授。 但不管我們是什麼樣的職位,我們在1954年到1955年期間事實上都是沒有指導教師的研究生。但我們卻有教學任務,至少就我而言,相當於一所美國大學兩門本科課程的教學量。這種情況幾乎適用於我們這一代所有的日本數學家。唯一的好處是我們大多數往往作為助理研究員時便得到了終身職位。而無論怎麼說,那些老一輩的數學家們都不具備指導學生的能力。儘管如此,他們中的一些人還是會時不時地給一些毫無意義的指導。有一次,我們中的一員偶然的在火車上遇到一位五十多歲的教授,後者便問及前者的研究興趣。當聽說他在研究Siegel關於二次型的理論,那位老人說到:“嗯,二次型啊。像你這樣年輕,可能還並不清楚,Minkowski在這方面有很多工作。”我的同事隨後向我談論了這件事,他模仿着那位教師自大的樣子說道:“我當然知道Minkowski的在這方面有所貢獻,但是他對Siegel的理論能有什麼貢獻?”我也曾經聽到很多類似這樣的無謂的建議和指導。 我覺得這些教授可能是在試圖模仿他們的前輩,尤其是其中一位令人景仰的人物,他一定做了很多這樣的評論。但是我總傾向於認為大部分這種評論是毫無意義的。或者他們總是試圖以他們的方式表明自己依然在行,但卻沒有意識到像谷山這樣新的一代早已超越了他們。對於這一點,我們將隨後給出證明。我必須說明谷山從未給過這種自以為是的建議,對於那些比他年輕的人,他的建議總是專業而務實的。 不管怎樣,我們都對這些滑稽無用的建議不予考慮,但把它們看作對我們的警示:我們無法依賴別人,只有我們自己。確實,在這兩代數學家中間的一代中,有一些已經成名或者即將成名的傑出數學家。但事實上他們中的大部分人不是已經在國外,就是很快就離開了日本。例如,Kodaira 和 iwasawa 在美國,然後Igusa 和Matsusaka 也隨之而去。 在1950年左右,希爾伯特第五問題是一個經常談論的的話題,而類域論的算術化,甚至是格理論也被提及。但是上述問題卻毫無吸引力,更多的人投入到代數幾何的研究當中。在那時,Chevalley 的《李群理論》和 Weil 的《代數幾何基礎》是兩本被廣泛閲讀的書籍。前者往往會被通讀,而後者則一般會在完成前二十頁的閲讀後被放棄。 在他的本科時代,谷山就已經閲讀了這兩本書,以及Weil隨後兩本關於曲線與阿貝爾簇的書籍。谷山曾經上過Masao Sugawara的《代數》這門課,他曾經寫道Sugawara影響了他,並使他步入數論領域。Sugawara是我所在的系裏一位年長的教授,他曾經就復乘法,以及高維空間的不連續群發表過一些文章。但是,我對谷山的這種說法感到疑惑,因為我覺得Sugawara毫無創意,儘管我喜歡他並且尊重他的為人。但就我自己而言,在這段時間裡,我個人完全只受我的同代人影響,尤其是谷山。而這些人中,沒有人超過三十歲。我想在本質上,他也應當是這樣。 事實也正是如此,他的學識往往來自那時許多學生自己組織的討論班。他是那些討論班動力的源泉,並且如饑似渴的吸收這儘可能多的知識。他那時,也有可能是再晚一些的時候,一定學習了Hecke關於狄利克萊級數與模形式的論文 Nos 33,35,36和38中的一部分。當我們在同一個系裏的時候,當我無法從圖書館得到相關雜誌的拷貝時,他總是慷慨地將這方面他的筆記借給我。 第二部分 他的第一個非平凡的工作是《關於阿貝爾函數域上n-分點的問題》,也許最終成為他四年級時的論文,儘管那並不是必須完成的。由於這篇文章旨在我對他的一些個人的回憶,我無意於在此細緻的論述他的工作。所以我只簡略的說這篇文章根據Hasse的一些想法,以及Weil的一篇文章(數學年鑒 1951),給出了Mordell-Weil定理的一個證明。而在1953年,他是日本唯一一位在此問題上具備相關工作的知識的人。我至今依然清晰地記得他在Chevally於1954年春在東京大學舉辦的討論班上,給出的關於這個工作的幾個報告。 如前所述,他曾經一度對阿貝爾簇上的復乘法很有興趣。他首先考慮了一條超橢圓曲線的Jacobian簇的情形,最終歸結於更一般的阿貝爾簇的情形。由於在這個領域裡很多事情還沒有搞清楚,必須要面對許多困難而“奮力的戰鬥”,並且在不斷的嘗試與錯誤之間“艱苦的求索”。他曾經說任何一個數學家在進行實質性的數學研究中,都會有上面描述的過程。在他的數學中,幾乎沒有“徒勞無功”這個概念,至少他從未有過這樣的觀點。或許在其他人看來並非如此,但是他卻在“戰鬥與求索”之中找到了無限的樂趣。他在1955年9月在東京-日光(Tokyo-Nikko)舉辦的代數數論研討會上發表了他的結果。他在那裡見到了Weil, 並且吸收了Weil的一些觀點。他隨後發表了他關於阿貝爾簇和某種Hecke-L函數的聯繫的文章的一個改進版本,那是那個時代的頂尖之作。(L-functions of number fields and zeta functions of abelian varieties) 在那篇文章中並未包含的內容,以及一些與我合作的工作則開始列入計劃,我在這個問題上也取得了一些獨立的成果。我們在這個問題上一起工作,而合作的風格,以今天的標準,可以被稱為是“悠閒”的。我們的生活非常的放鬆,甚至說過於放鬆,相互毫無競爭可言。這一點恐怕要被80年代的那些年輕數學家所羡慕。我們要感謝Yasuo Akizuki,因為他說服我們為他任編輯的數學單行本系列叢書(Sereis of mathematical monographs)撰寫一冊,從而加快了我們的計劃。 在這段合作期間裡,我經常去拜訪他的“別墅”來探討一些事情,因為那裡比學校離我的住處更近。他總是在夜裡工作到很晚。我在1957年的日記寫道:星期四下午,4月4日,2:20 p.m.,我拜訪了他的住宅,他還在睡覺,而他說他早上6:00才睡。另外一次,好像是早晨晚一些時候,我敲他的門卻沒有回應,於是我就去了系裏,花了大約一個半小時的火車路程。我在系裏找到了他,對他說:“在此之前我去過了你的住處。”對此他則回答:“嗯,那時我在那裡嗎?”他立即意識到他話中的破綻而感到非常尷尬,但是依然辯解稱:“你知道,那個時候我經常在睡覺的。” 我發現他在許多方面與我不同。例如,我一直是一個習慣於早起的人。曾經一段時間,我認他更加理性化,而我總是隨意而無常,但或許我是錯的。但我們卻有一些共同點:我們都是一個大家庭中排位靠後的小孩。我是家裡第五個孩子,也是最後一個。我之所以提到這一點,是因為我曾經很討厭日本家庭中長子們那種自我為中心的態度。雖然他並不是那種粗心大意的類型,但是谷山似乎天生就善於犯錯誤,而且絶大部分錯誤總是指向正確的方向。在這一點我很羡慕他,卻沒有辦法模仿他。對我來說,犯一個“好”的錯誤是何其之難。 我們一起完成的《現代數論》於1957年7月出版。我們下一個任務顯然是完成它的英文版本。儘管我們需要以更好的形式完成它,但是我們對此卻都喪失了熱情。第一個顯然的原因是我們鬆懈了下來,因為總覺得我們至少已經寫出了這本書,儘管是日文版。另外一個原因則更加實際一些:今年秋天我將去法國,而這使我一直無法歇下來。然而,更加本質的原因則可以引用書中前沿的一段話來說明: 我們很難說這個理論以其令人滿意的形式給出。但不管如何,我們至少可以說:我們已經在攀登的旅途中前進到了一定的高度,這使得我們可以回顧以往的腳印,並對最終的目標有一定的認識。 用精煉的語言來說,我們必須尋找更好的表述和更加細緻的結果。那一年,我們已經考慮以adele的語言重寫整個理論,或許本應該朝這個方向努力,但我們並沒有。另外,作為一種心理反應,一旦人們證明了些什麼,他總會傾向於去得到新的理論,而非去潤色已知的結果。確實,我們兩人都開始對各種類型的模形式發生興趣,而這條道路令人更加興奮。於是,我們在東京與巴黎之間的通信總是圍繞這一方面的問題。在1958年的春天,他告訴我一些新消息:東京迎來了Siegel和Eichler,他們將給一系列報告。前者的報告有關二次型的約簡理論,而後者則是有關他最新的研究工作。同時,在巴黎,Cartan的討論班開始圍繞Siegel模形式展開。 我比他更加頻繁的去信,而他在這段期間只回了兩封信。在日期為1958年9月22日的第二封信中,這也是他現存的信件中很晚的一封,他提到希爾伯特模形式和某種狄利克萊級數之間的Hecke類型的關聯可以由GL(2)的adele群來給出。但是,如同信中的語氣所暗示的,他的熱情在減弱。他知道僅僅給出這種方法的可行性是遠遠不夠的,這裡需要一個真正的突破。顯然更多的工作需要完成;事實上他寫道:由於天氣太熱,我已經一個月沒有在這上面工作了,但我馬上會重新考慮它。或許給足夠的時間讓他去專心考慮,他會在這上面成功,但是他永遠地將這未完成的工作留了下來。因為他將在兩個月後永遠地離開我們,而這無論對於寄信的人還是收信的人,都是無論如何也不會想到的。 至於我們一起合作的工作,在他死後情形則完全改變,我將隨後論述。而他將我獨自留在世間,我則將他未完成的工作看作我的職責。我儘可能快地去完成這項工作。儘管我對我得到的計算公式並不完全滿意,但最終在1961年的春天,“阿貝爾簇上的復乘法及其在數論中的應用”這篇文章得以發表。文章的題目是他在一封信裡建議的。我又花了十年的時間從一個更好的觀點來梳理這項工作,而後又花了五年的時間,如他所願,採用theta函數的方式論述了整個理論。但是,無論怎樣,那個本應因此而感到高興的男人,早已離開了我們。 最後一部分: 談及他的私人生活,以及他最後的日子,則首先要回到1955年。那時我們已經是同一個討論班的成員,而在這一年的十二月,他來到我所在的部門工作之後,我們的關係變得更加親密。而我們往往一起承擔各種工作。例如,由於職責所需,我們要在某個辦公室中一起批改入學考試試卷,每人要分擔超過5,000份。然而,對我們來說幸運的是,同樣對考生來說不幸的是,大部分試卷都是白卷。 在那些愜意的日子裡,我們和許多其他的朋友一同分享快樂。在咖啡店中度過那些輕鬆的時光,在週六的下午徜徉於市裡的植物園,或者郊外的公園。在傍晚,我們則在那些專賣鯨魚肉的餐館中用餐,而這在當時並不被認為是過於閒致的生活,在今天卻難以想像。在學校一天的工作之後,我們常常一起散步到很遠,去拜訪神道教的神社,買一些寫在小紙片上的“神諭”以自娛,那些“神諭”被認為可以告知我們的命運。 有一次我們一起在火車上時,他問我下一站的名字,我則回答:下一站將到達“車站”,而再下一站則是“下一個車站”。這讓他非常開心,因為他第一次聽到這個笑話。而我則不得不向他解釋說,我只是模仿了那時收音機裡一出流行喜劇的一段台詞而已。他於是馬上就買了一台收音機,後來又有了一台唱片機和一堆的唱片。在我們前面提到的最後一封信裡,他寫道:最近我一遍又一遍的聽貝多芬的第八交響曲。我想這些和看電影大概就是他獨自一人時所有的娛樂。他很喜歡一部電影《國王與我》。我不認為他會演奏某種樂器,更談不上擅長運動。他不喝酒,不吸煙,也無嗜好。他並不熱衷於旅遊;甚或,在我看來,他盡他所能逃避出遊,或許這是由於他孱弱的身體。我想京都或許就是他一生中到過的最遠的地方了。作為一名受過教育的人,他一定讀過那些經典名著。但對於那些日本或國外的當代作家的小說,我認為他並非一名熱心讀者。他對歷史也毫無興趣,除非與數學有關。 然而,他早年曾經花費大量的時間和精力就一些學術上的相關話題寫一些期刊文章。寫作涉及方方面面:像如何培養一名數學工作者,如何組織一個數學機構,對他人的一些舊文章的評論,書評,等等等等。他寫起這些文章來速度很快,寫完之後也很少修改。或許他是通過寫作來梳理他的想法。他寫作風格簡單明了,比起他的報告來好很多。有時,他在文章中會顯得比談話時顯得更加興奮。說實話,我覺得他這種喜好很可惜,這實在是在浪費他寶貴的時間。而寫每一篇文章的原因,都不足以然他花費如此多的努力。儘管我從未向他鮮明的提及我的看法,但是有一次他聽了我關於放任政策的一些看法,幾天後他就給我一份關於這個主題的粗略的手稿,其中諷刺了我在講話時的儀態。我當然表示了不滿,他也就將那一部分刪去了。 他對他的同事總是很友好,對那些比他年輕的人更是如此,他真誠地去關心他們的生活。但是同樣的,或許有些過於苛求,我想這也大大減少了他從寫作中獲得的樂趣。如果真的如此,我對此並不會感到太惋惜。 我想我應當在這裡結束這種散漫的對他生活的描寫,而去回憶他最後的幾個月。在那些時日裡,我們充滿了青春的激情與願望,可以說在各個方面,無論是在學術上,還是在生活上。而談及後者,我想那時的情緒可以用一句話概況:沒有人會去相信包辦婚姻——嗯,幾乎沒有。或許我們中有人會認為,這種婚姻是為那些資產階級們準備的,我們無產階級則應當鄙視這種邪惡的行為,當然這顯然是誇大其詞了。事實上,當我在1959年一個炎熱的夏日,大約是在他去世後八個月,和一些朋友一起給他的家裡打電話表示慰問時,他家裡的長男,但也可能是他的爸爸,向我介紹對象,而對方則是一位知名畫家的女兒。我隨之在一次舞會上尷尬的詢問一位女伴該如何應對,她告訴我一本禮儀書籍建議人們應當如此如此回答。我於是在回覆中機械地重複了那些說法,但結果卻是招致了一通大笑。而這件事也就到此為止。 我曾經為一個想法感到好笑:這個女孩或許開始時也是準備介紹給谷山的。如果真的是這樣,我肯定會因次而與她結婚,儘管這個論點毫無疑問會遭到我夫人的嘲笑。但不管他的家裡是如何希望的,他自己選擇了自己的伴侶,並最終獲得了雙方父母的同意。她的名字叫鈴木美沙子(Misako Suzuki).他常常願意將她稱為M.S.,對於她我將予以介紹。但是我還是要先回到主題上來。 我想當他見到她時,她是他狹小而鬆散的社交圈中一位朋友的朋友的朋友。我還清楚地記得她在她母親的幫助下,在家裡舉辦的晚宴聚會。參加的人有谷山,山崎(K.Yamazaki),他的未婚妻,還有我。那是在我即將離開去法國的時候,在1957年的9月。這次聚會,雖然是為我送別舉辦的,卻十分平靜,並不像在其它地方這種類型的聚會。我記得席間,她就他的沉默寡言開玩笑。同樣的五個人在這一年的4月也曾一起聚會,我想這幾乎就應當是他們兩個人第一見面的時候。那時候有許多這樣度過的夜晚,只是隨着情形不同,人員也有所差別。 相對來說,美沙子是我的社交圈中一位新的成員,所以我一直並不是很瞭解她。她看起來是那種典型的好女孩,來自於一個典型的中上階層的家庭。她說話很流利,是標準的東京口音。她是獨女,並且要比他小五歲。當傳來他們訂婚的消息時,我有些吃驚。因為我曾經模糊的感覺兩人並不般配,但我卻並未感到疑慮。 我隨後聽說他們一起租了一間很不錯的公寓。他們一起為了他們的新家置辦廚具,並開始準備婚禮。在他們的朋友看來,一切充滿了喜悅與希望。然而,悲劇卻悄然降臨了。1958年11月17日,星期四,清晨,公寓(這是我們最先提到的那所)的房屋管理員發現他死在他的房間裡,在桌上留有一些紙張。他的遺囑被寫在其中三張紙上,而這些紙來自於他經常用來研究數學的筆記本。上面的第一段這樣寫道: 直到昨天,我自己還沒有明確的自殺意圖。但一定有些人已經注意到,近一段時日以來,無論在身體上還是精神上我都感到很疲倦。至於我自殺的原因,儘管我也不瞭解我自己,但這決非由於某件特殊的事情,或者某個特定的原因。我只能說,我被對未來的絶望所困住。或許有人會因為我的自殺而苦惱,甚至受到某種程度的打擊。我由衷地希望這件事不會為他們的將來帶來陰影。但無論怎樣,這實際上都是一種背叛。我請求你們原諒,將這作為我最後一次以我自己的方式來行事。畢竟終其一生,我都在以我自己的方式行事。 他隨後逐條列出了對於他的物品的安排,以及哪些書和唱片應當歸還圖書館和他的朋友,等等。對於他的未婚妻,他特別提及:“我願意將我的唱片和唱片機送給她,如果她對此並不感到煩惱的話。”他同時也說明了他所教授的課程“微積分”與“線性代數”的進度,並留下了一份筆記,在上面他對這個舉動所造成的不便,向他的同事們道歉。 就這樣,在那個時代中一位最為傑出和開創性的數學家自己結束了自己的歷程。那時離他31歲的生日還有5天。 這無可避免的掀起了風暴,隨之是葬禮,他記憶中所有的的親友、同事聚集在一起。他們都感到非常的迷惑,他們相互詢問他自殺的緣由,但卻找不到可信的原因。從他的未婚妻那裡,他們得知在那個不幸的早晨的前幾天,他還打算去看望她。似乎上天注定他只能是一個純粹的數學家,而不能成為一個家庭中的男人。我最終以此來安慰自己,但那已是很多年以後的事了。 不管怎樣,幾星期之後,人們慢慢地從震驚與悲痛中恢復了過來,似乎人們已經開始回到日常的生活。然而,在十二月清冷的一天,美沙子在他們原本準備作為新房的公寓中自殺。她留下了一份遺囑,但從未公佈。我只聽說其中大致有這樣一段話:“我們曾相互承諾,無論到哪裡我們都會永遠在一起。現在他離開了,我也必須離開去跟隨他。” 當這一系列的悲劇發生時,我在普林斯頓大學作為高等研究所中的一員。所以這些細節都是我在1959年的春天回東京後,Kuga和Yamazaki告訴我的。谷山本應當在這一年的秋天去高等研究院,而我也原本打算在那裡再呆一年,但我最終選擇了離去。 當我回家的時候,已是櫻花爛漫的季節,眼簾中處處是深綠色的樹葉。借助一句常用的描述:春色輕盈的掠過。在我離開這這一年半里,東京的街道依然喧鬧,依然充滿世俗的氣息。但是人卻不一樣了。我也如此。儘管隨後轉型的那段時期即將到來,但在這晚春的日子裡,我只能無助的面對這樣一個事實:已經無法再舉辦兩年前那樣的聚會了,那段快樂激昂的日子已經過去了。 作為這篇文章的結束,我或許應當反問自己:谷山豐是怎樣的人?這並不是去問及某個數學史中的形象。我想說的是他的存在對於他的同代人,尤其是我,會有怎樣的意義。自然而然,我所寫下的或許可以看作對這個問題的一個長長的解答。但如果簡而言之,我應當指出,寫到這裡,整篇文章無非是要說:對於許多跟他進行數學探討的人來說,當然包括我自己在內,他是我們的精神支柱。或許他自己從未意識到他的意義。但是甚至與他在世時相比,我在此刻能夠更加強烈的感受到他那時在這方面高尚的慷慨大度。然而在他陷入絶望的時候,我們卻沒有人給他以支持。每當念及於此,我都陷入令人心酸的悲傷之中。 |