(本文原载于知乎,作者chenqin)

问:网上有一份PDF,据说是CIA关于61年的时候关于中国的一些情况报告,第三页中介绍说,虽然持续2年的异常气候导致60年粮食产量不高于57年,且人口比57年增加5千万,进而导致部分省市发生营养不良的情况,但并未出现大范围的饥荒。

我的问题是

①这份文件真实性如何

②是否有力颠覆了现阶段对三年自然灾害数千万人“非正常死亡”的观点。

①这份文件真实性如何

答:这份文件是真实存在,且由CIA出具的。

②是否有力颠覆了现阶段对三年自然灾害数千万人“非正常死亡”的观点。

答:不能。

CIA每年都会针对对中国的经济情况做一份报告,标题为The

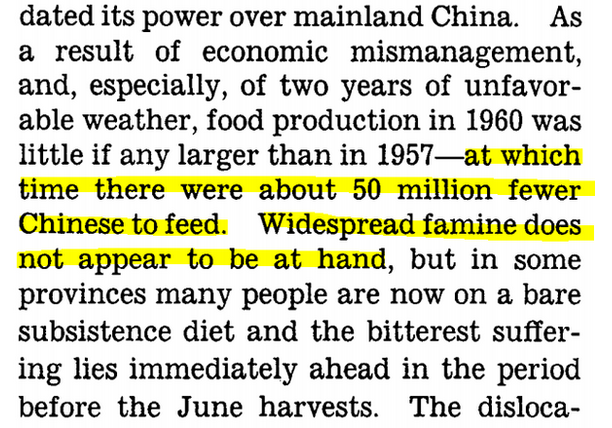

Economics Situation in Communist China. 比如1961年的这份,首段里的一句话被某些人反复品读:

这句话的意思是,1960年比1957年多了5000万人要养;广泛的饥荒现象并未立刻发生。这句话被一些人认定为「CIA认为中国不存在大规模饥荒」的证据,且由于CIA的属性,进一步假设「美帝不会对中国的情况进行美化,只会抹黑」,并推论出「中国不存在大规模饥荒」。

且不说这样的假设和推论是否有道理,CIA在这里的估计,从一开始就错了。回头看标亮两句话的前一句:「1960年的粮食产量不会远大于1957年」。

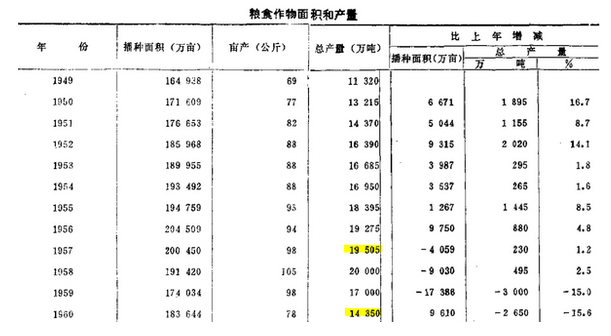

事实如何呢?上表来自农业部出版的《中国农村经济统计大全》的146到147页,1957年的粮食总产量为19505万吨,而1960年仅有14350万吨,1960年比1957年减产超过26%的差距,CIA的预估却远比其保守。

CIA为什么会犯这样的错误呢?由哥伦比亚大学出版的《China

Confidential: American Diplomats and Sino-American Relations

1945-1996》一书可以给出参考(我没有原版,此段为他人翻译,来自:):

第108-109页

GRANT:我1950到52年第一次外派香港的时候,没有关于中国的数据,中共自己也只有最原始不过的数据……。我1955到58年返回香港做经济汇报时,我想我很快就学到了两点,中国人怀着政治目的利用统计数字,他们自己也承认,说是“统计数字必须为政治服务”。对他们的宣传材料你最好是不要正眼看。我想,是在1955年12月吧,中国第一次公布了规模很小、微不足道的经济数字。我发动所有人手进行翻译并送交给华盛顿。我们还有很多中文读物,比如省报,这是面对国内读者的,而不是宣传品,这些材料会使你了解一些当地市场上猪肉、棉花等等的供应情况。以此为起点,我们开始对中国有了一定认识。他们的情况比我们的官方评估所承认的要好。我们以前受了太多的误导,包括被希望所误导,也包括被那些老的反共汇报人员所误导,这些人包括我们在当地的华人,他们痛恨共产党,把中国往坏里说,而我们最后的结论是,中国没有这么糟。但是,我们开始学到的另一点是,官方的数据并不一定像他们吹嘘的那么好。我是1958年离开香港的,中国开始了大跃进。我回到华盛顿,发现很多人居然相信他们的吹嘘……。我们在香港的人比很多在华盛顿的人明白得要早。

CLOUGH:中国人,特别是在早期,很不情愿公布可靠的统计数字,经济学者无法靠这些数据来了解实际情况。我们在香港得到的东西,可以说是印象派的。那时还有大批的情报贩子,他们想靠出卖情报,换取赴美签证等等各种好处。这些人很麻烦,因为很多人是假货,可是识别假货并不总是那么容易。在那些年,中央情报局还是新手。在我们的总领事馆,有中情局的一个小单位,他们的工作就是搜集秘密情报,他们有钱可以向人收买情报,而我们没有。

LILLEY:有人自称能从大陆情报网络搞来情报。这成了骗钱的捷径。给我十万美元,我就拿出你想要的情报。中情局挨了蜇。这大概持续到50年代末,后来他们在远东地区就变得成熟了。

显然,50年代的CIA对中国的信息搜集主要来自中国的公开信息源(例如报纸)和各种各样的华人情报源头,前者可能高估而后者常常低估。CIA本身并没有能力对「中国是否存在饥荒」这一问题进行实地调查。

可以想象的是,CIA在对1960年的中国情况进行评估时,出现了严重的问题:原本按照官方数字和那些反共汇报人员的数字取一个中间数字即可得出八九不离十的结果,却没想到60年反共汇报人员的数字变动不大,官方汇报数字却由于大跃进而成倍增加了……

既然这份CIA的文件从粮食产量都估计错误了,我们是否还有必要相信这个「人口增加了5000万」和「大饥荒没有出现」的结论呢?

没有必要。这是CIA自己给出的答案。CIA在1962年12月给出的第二份题为「Communist

China: Economic Performance in

1962」的报告,实际上根据更新的信息,否定了1961年的报告。其第3和第4页给出了下面的表格:(

http://www.foia.cia.gov/sites/de ...

/DOC_0000402879.pdf,1962/12/4)

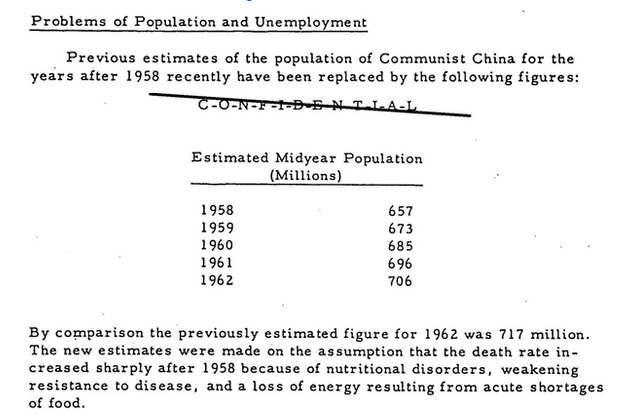

该表说明,1962年的人口数字由1958年预测的7.17亿被修正为7.06亿,其原因是「粮食严重短缺导致的营养不良,进而使死亡率在58年后大幅提高」。也就是说,大跃进期间的情况使CIA认为中国人口应当少增1100万。

(此处若疑问:少增人口是否是因为人口出生减少?请在知乎

-

与世界分享你的知识、经验和见解找答案)

这是CIA在1962年的预测,该预测仍然不对,因为在2年后中国进行了第二次人口普查,普查数字显示中国在1964年也仅有6.94亿,比CIA预测的1962年人口数字7.06亿还少1200万——除非1962年到1964年中国人口出现了下降,否则CIA的1962数字必然出错了。

事实上,根据现有的统计资料,1962年人口应为6.73亿,CIA在1962年的人口预测仍然太乐观了,还需要再下调3300万。

1962年的人口,58年预测为7.17亿,CIA由于饥荒的存在下调到7.06亿,结果却只有6.73亿,距离预测存在4400万人的差额。他们去哪儿了?

CIA在以下两份同样在1962年出具的文件中描述了各种各样大饥荒中出现的问题(

http://www.foia.cia.gov/sites/de ...

/DOC_0001285652.pdf,1962/7/27、

http://www.foia.cia.gov/sites/de ...

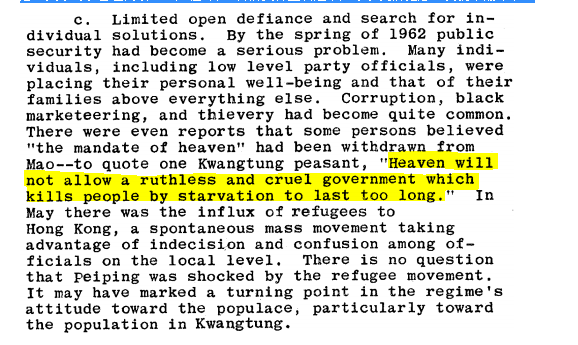

/DOC_0001275014.pdf,1962/7/26),比如公开的反抗行为;腐败、黑市和偷窃横行的现象;向香港逃难的难民(1962/7/27)以及卡路里估计——广东农村1958年人均每日卡路里摄入为2200,1962年下降到1350,1962/7/26)等。还有很多有价值的信息,大家可以自己阅读,比如在7月27日的文件里引述了广东农民的抱怨,我就不翻译了:

1964年,CIA出具了一份稍具总结性的报告,「中国国内的崩溃:迈向1964」,地址在这里

http://www.foia.cia.gov/sites/de ...

ions/14/polo-10.pdf,其中第22页写道:

高亮部分翻译为:藏人文件显示,中国第一集团军中,10%的士兵的家庭在1960到1961年的那个冬天出现了非正常死亡。毛泽东自己也承认在1960到1961年间非正常死亡人数超过了五百万。

总结:

CIA文件在是否存在大饥荒以及大饥荒的死亡人数这两个问题上,并没有一致的结果。虽然1961年的报告认为大饥荒并未立刻出现,但这份报告不仅将当年粮食产量高估了26%,更是被1962年的数份CIA报告所推翻。在1964年的报告还详细讨论了大饥荒的可能数字。

因此,这份CIA报告无法像题主所猜测的那样「颠覆了现阶段对三年自然灾害数千万人“非正常死亡”的观点」,相反,由于这份报告的错误数据以及接下来多份报告对这份报告的订正、更新和拓展,他们可能会从另一个角度为大饥荒期间的死亡情况提供更多证据。

我非常不能理解一件事,为什么有人会用CIA报告来证明没有大饥荒的观点?CIA难道会遂了你们的愿吗?石头已经搬起来了,砸的却是自己的脚,何苦呢?