春节贴“福”的由来与传说

火红的春节,少不了“福”字,很多人要写“福”字,家家户户要贴“福”字,希望新的一年福气多多。“福”字左边偏旁“礻”表“示”意,右边“一、口、田”,《说文》中“一”是“房梁”,“口”是“人口”,“田”是有田有买卖。一个“福”字,意蕴丰富,年味浓浓,包含着中华民族生活情感与追求的全部和极致。

相传,春节贴“福”之风起源于周朝初姜太公封神之时。当各路神仙都分派妥当之后,姜太公那丑陋、粗俗的老婆也伸出手来讨要神位。姜太公无奈,便把她封为“穷神”,并规定凡是贴了“福”字的地方都不能去。于是,每到过年之时,老百姓便家家户户张贴“福”字,燃放鞭炮,驱赶这位不受欢迎的“穷神”。

现存春节贴“福”最早的文字记载,出自宋代吴自牧的《梦梁录》,可以追溯到古代的桃符和宜春贴。据《梦梁录》记载:“岁旦在迩,席铺百货,画门神桃符,迎春牌儿……”;“士庶家不论大小,俱洒扫门闾,去尘秽,净庭户,换门神,挂钟旭,钉桃符,贴春牌,祭把祖宗”。文中的“贴春牌”即是写在红纸上的“福”字。由此可知,贴福字的风俗,至少从南宋已经开始,历史可谓悠久。

据载,古人大门上的“福”字,从来都是正贴的,所贴“福”字也是郑重不阿、端庄大方。倒贴“福”字的情况也有,但多用在两个地方:一为水缸和土箱子(即垃圾箱)上,二是为屋内的柜子上。目的是为了避讳,用“福至”来抵消“福去”。现今人们过年时不约而同地把“福”字倒贴,取其“倒”和“到”的谐音,意为“福到”,实则是个将错就错的“口彩”,源于民间流传的三种有趣传说:

一说与朱元璋有关。相传朱元璋打算用“福”字作暗记杀人。好心的马皇后为消除灾祸,就令全城大小人家在天明之前在自家门上各贴上一个“福”字。朱元璋第二天下令的时候,发现家家都贴了“福”字,无法辨明哪是要杀的人。但有户人家不识字,竟然把“福”字贴倒了。朱元璋便下令将倒贴福字的一家人立即处死。马皇后一看事情不好,灵机一动,说:“人家知道您今日来访,故意把福字贴倒了,这不是‘福到’的意思吗?”朱元璋一听觉得有道理,便下令放人,一场大祸终于消除。从此人们便将福字倒贴起来,一为求吉利,二为纪念马皇后。

二说与恭亲王有关。某年除夕,大管家按例写了几个斗大的“福”字,叫人贴在王府的大门上。有个家丁目不识丁,竟将“福”字头朝下贴上。恭亲王福晋十分气恼,欲鞭罚惩戒。大管家见状忙跪倒陈述:“奴常听人说,恭亲王寿高福大,如今大福真的到(倒)了,乃喜庆之兆。”恭亲王一听,觉得言之在理,心想:怪不得过往行人都说恭亲王福到(倒)了,吉语说千遍,金银增万贯。于是转怒为喜,各赏管家和家丁50两银子。后来,倒贴“福”字之俗由达官府第传入陌巷人家,贴过后都愿过往行人或顽童们念叨“福倒了!福倒了!”以图吉利。

三说与慈禧太后有关。清光绪某年腊月二十四,翰林院的翰林们遵照旧例写了不少庆贺春节的对联送慈禧太后过目。太后见其中连个“福”字都没有,一点都不高兴,要求翰林们回去各写几个“福”字再来交差。随后,太后从一大堆“福”字中挑了几张写得好的,让大内总管李莲英带着太监到宫内各处张贴。谁知有个太监不识字,把一个“福”字贴倒了。第二天,太后出来欣赏对联和“福”字,正巧看到,刚要发怒,脑子转得快的李莲英急忙上前说:“老佛爷请息怒,这是奴才有意把它倒着贴的。这‘福’字倒贴,就是‘福’倒了。福到了,不是大吉大利吗?”慈禧听后,转怒为喜,不但没惩罚那个太监,还赏了他几两银子。

在一年一度的春节来临之际,了解一下春节贴“福”的由来与传说,感悟“福”字中的文化魅力和浓浓年味,学会张贴“福”字正确方法,也是对传统文化和过年风俗的一种传承和弘扬。无论城里还是乡下,也不论正贴还是倒贴,一个简简单单的“福”字,已成为最纯粹最深切的春节符号,包含了中华民族全部的生活理想,让所有的人都贴而乐之,纳祥进喜、福到财到、大吉大利。

揭秘颜色背后的科学:梵高为何喜欢创作向日葵(组图)

新浪科技

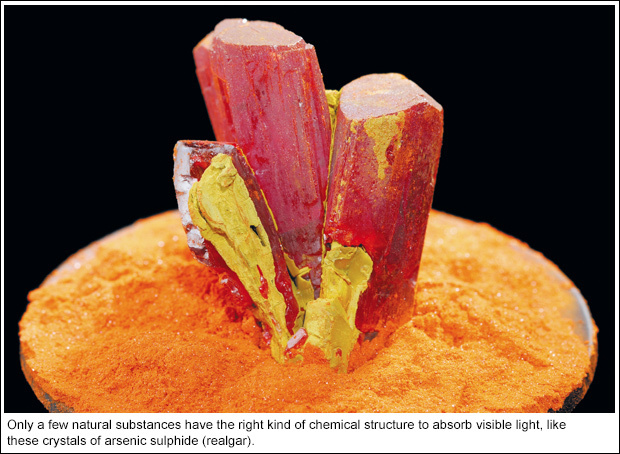

只有少数天然物质拥有能够吸收可见光的化学结构,例如照片中的雄黄晶体。

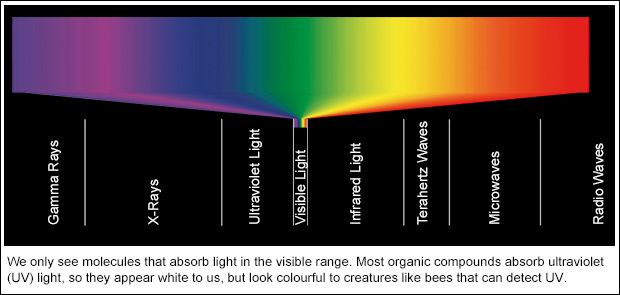

我们只能看到吸收可见光的分子,绝大多数有机化合物吸收紫外线,呈现为白色,蜜蜂等动物能够看到紫外线。

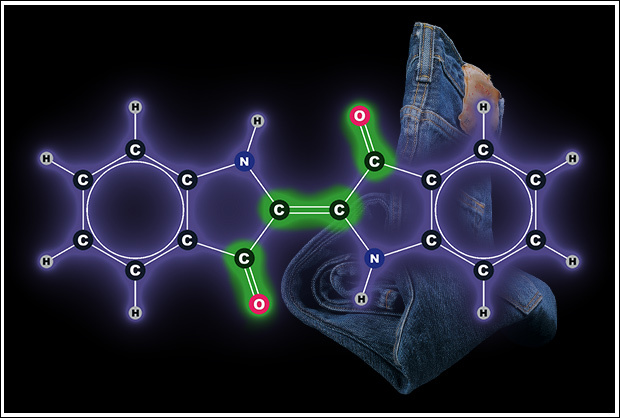

靛蓝是人类最早使用的天然染料之一,牛仔裤的蓝色便来源于靛蓝。靛蓝的颜色来自于分子中心的3个双键,即O=C、C=C和C=O。在适当能量的作用下,电子能够游走于3个双键之间,这里的适当能量对应的是橙光。吸收橙光之后,你便能看到靛蓝色。

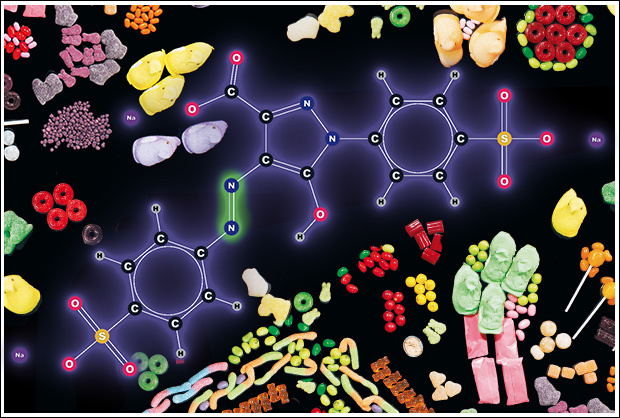

酒石黄是一种合成食品着色剂,让糖果拥有绚烂可爱的色彩。酒石黄分子核心的氮双键(N=N)赋予它鲜艳的橙色。

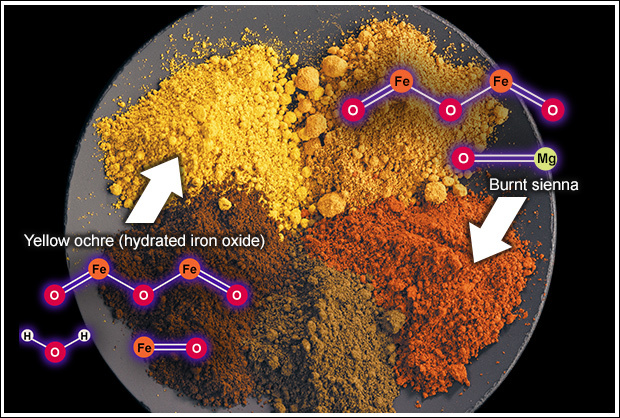

人类最初使用的材料容易褪色。在早期人类在洞穴描绘的图画中,我们仍能看到这些染料。图片中的无机染料立基于一种被称之为“氧化铁”的晶体结构,也就是所说的铁锈。颜色最浅的是赭石,也就是近乎纯净的氧化铁。将不同数量的氧化铁和氧化镁混合在一起形成赭色和巧克力色。

黄色的镉赋予梵高的《向日葵》永恒的金色。梵高创作过很多向日葵,这并不是因为他非常喜欢向日葵,而是因为他能够获得黄色的硫化镉。这种染料虽有剧毒,但所呈现的颜色非常富有艺术气息。

北京时间11日消息,据澳大利亚广播公司(ABC)报道,我们生活在彩色的世界,每天接触各种色彩。几乎所有纯化合物的颜色都是白色的,但如果你了解颜色如何形成,你就不会感到任何惊讶。只有少数天然物质拥有能够吸收可见光的化学结构。白光实际上由所有颜色的光线构成。当我们说一种化合物呈某种颜色时,我们的意思是它更多地反射这种颜色的光线,而不是其他颜色的光线。不同波长的光线对应不同的颜色。如果一种分子主要吸收蓝光,它会呈现出黄色,因为在蓝光被吸收之后更多黄光被反射。在所有可能的波长范围中,可见光的波长只是非常小的一部分。

一种分子可能吸收涵盖整个电磁波频谱的光子,从无线电波到X射线,但只有吸收一种可见波长的强度超过另一种或者说吸收不同可见波长的强度存在差异,才会呈现出颜色。绝大多数分子只吸收可见光谱以上的光线,也就是紫外线。这个世界之所以看起来五彩缤纷并不是因为存在大量不同颜色的化合物,但一些化合物确实发挥了重大作用。色彩上最生动并且最富于变化的制剂来自于碳基有机物,包括天然有机物和人工合成的有机物。

当光线的光子与电子发生交互作用时——暂时将电子撞出所在位置——有机分子便吸收光线。这一过程需要耗费能量,光子的能含量取决于颜色,不同电子会被不同颜色的光线撞出,具体取决于电子被分子束缚的程度。

在可见光谱,红色光子的能含量最少,绿色和蓝色光子次之,能含量最多的是紫罗兰色光子。紫外光子拥有更多能量,X射线的能量超过紫外线,以至于我们已经不将它们称之为“光线”。被牢牢束缚的电子只能被能量较高的紫外线或者X射线驱逐。绝大多数化合物的绝大多数电子都被牢牢束缚,这也就是为什么绝大多数化合物呈白色。不过,分子可以塑造,几乎可以做到让它们拥有你希望的任何束缚力量,例如让分子选择性吸收一些颜色的光线。

一些特别常见的分子结构对电子的束缚程度处于适当区间,例如染料。通过改变排列在活跃分子核心周围的原子,束缚力可以调整到可见光谱,进而拥有色彩。靛蓝是人类最早使用的天然染料之一,牛仔裤的蓝色便来源于靛蓝。靛蓝的颜色来自于分子中心的3个双键,即O=C、C=C和C=O。在适当能量的作用下,电子能够游走于3个双键之间,这里的适当能量对应的是橙光。吸收橙光之后,你便能看到靛蓝色。酒石黄是一种合成食品着色剂,让糖果拥有绚烂可爱的色彩。酒石黄分子核心的氮双键(N=N)赋予它鲜艳的橙色。

包括靛蓝和酒石黄在内的很多有机染料面临一个长期存在的问题——褪色。这些染料之所以随着时间推移褪色是因为它们吸收可见光的能量,而不是反射、偏移或者完全排斥可见光,这也就意味着它们很容易受到光线的影响。它们的颜色来源于微妙的化学结构,如果这些结构出现破损,颜色也就逐渐褪去。

另一种选择性吸收光线的方式是利用无机化合物晶体结构产生的能量。这种方式几乎对光线破坏完全免疫,因为晶体只会单向聚集。即使光线驱逐它们的原子,它们也无法移动很远距离。晶体的这种逻辑意味着它们会退回到原来的位置,也就不会褪色。

虽然无机染料不褪色,但借助晶体结构只能形成种类有限的颜色,没有明亮的高度饱和的色彩。这种染料包括金属盐和氧化物,可通过碾碎色彩鲜艳的石头获取。色彩鲜艳的石头的另一个名字是“宝石”或者“准宝石”。来自宝石的染料非常昂贵,例如来自于天青石的天青色染料。这也就解释了为何在全光谱的合成有机染料出现前一些颜色只属于富人。梵高笔下的向日葵受到很多人的喜爱。他创作过很多向日葵,这并不是因为他非常喜欢向日葵,而是因为他能够获得黄色的硫化镉。这种染料虽有剧毒,但所呈现的颜色非常富有艺术气息。

谢选骏:不要太把诺贝尔奖当真

2015年2月11日

第一部份:

(318)

1988年瑞典文学院宣布 :将本年度的诺贝尔文学奖授予埃及作家马哈福兹,理由是他“通过大量刻画入微的作品──展示了洞察一切的现实主义,以唤起人们树立雄心──形成了全人类所欣赏的阿拉伯语言艺术。”

没有得到“诺贝尔文学奖”的大区域以前是中国、阿拉伯、非洲,而现在仅仅是中国了。(1986年,尼日利亚小说家、诗人和戏剧家沃尔·索因卡获诺贝尔文学奖,是第一位获此殊荣的黑非洲文学家。 )

中国的落伍甚至缺席,表明中国“还有希望”,还有“成为一种新文化策源地”的巨大潜能。中国尚未被欧洲文化的要素深深地侵入;中国或许还有真正的自新能力?中国还没有唾弃自己的“特色”、还没有习惯于仰望他人、并对未来还怀有一种巨大而又飘渺的青春式幻想?

现代的人们!不要轻视了这种历史大气候的征兆!它虽十分微弱,终将异常强劲。潜伏在这种“无能获奖”的冷醒冰屋之下的巨大暗流──正使世界历史的轴心,向“非欧洲”的方向,缓缓旋转。“非欧化”,将是下一个历史回合的主题!

1988年

(412)

恶梦

我被一个深刻的忧虑困扰着。这忧虑包括着无名的悲衰和真正的恐惧······我梦寐以求的新统治阶级(新文化阶层与新武士阶层的合壁)──当他们已成功地使中国复兴之后,自身反被一种腐蚀性的命运支配了。他们如何抗拒成功带来的腐败呢?如何避免自身的泡沫化呢?

“精神食粮”和普通粮食有一个共通的妙用:使人发胖。“精神食粮”比普通粮食还有一个妙用:使人内心满足,从而减少普通食品的消耗。“精神食粮”对于一个粮食极度匮乏的“红区”而言,真是一个杰出的发明,应该授之以“诺贝尔和平奖”──它延迟了一场内战的爆发。“精神食粮”对于一个粮食极度充裕的“白区”而言,则是一个冒险精神的引子,鼓励人们向往红区、向往贫困、向往原始和野蛮。

1991年

(摘自《被囚禁的中国》,1991年)

第二部分:

一,高行健的得奖对全体华人都是好事

1,对中国共产党是好事:高行健曾经作为中共党员,比普通中国人得到了更多的培养机会,无论怎么说,他的获奖应该是中国共产党的一项历史成就。如果没有共产党员的特殊身份,他的道路显然无法直接通往诺奖的。虽然高行健1989年以后由于某种原因脱离了共产党,但是在共产党看来,这只能说明高行健“堕落了”。一个堕落了的共产党员现在得到了诺贝尔文学奖,那么还拥有好几千万没有堕落的共产党员的这个庞大组织,当然会因为高行健的得奖而变得形象更大。所以我认为,中国政府对高行健得奖的不满是令人困惑的,很可能是表面的,姿态性的,甚至是暗中高兴的。有人甚至会说,“高行健再了不起,不还是我们培养的吗?并不是国民党培养的(台湾人),也不是英国人培养的(香港人),更不是其他国家培养的土生土长的华侨。你们看,还是祖国大陆伟大吧,一个在国内不起眼的人物,到了海外就能拿诺贝尔奖,而他的作品甚至是在国内打好基础的。”

2,对不喜欢共产党的中国人是好事:高行健虽然是共产党培养起来的,但他终于站了出来表明自己的反对立场,他的得奖因此表明国际社会对于共产主义的批判。这也是某些人认为的,诺贝尔文学奖已经政治化或是“和平奖化”。同时,这也表明了中国国际地位的提高,已经取代了前苏联的角色,成为西方社会的头号假想敌;而高行健2000年得奖的政治意义,恰好等同于索尔仁尼琴1970年的得奖。稍微不同的是,高行健在国内对政治并非冷漠,不仅没有像索尔仁尼琴那样蹲过监狱,还是一个共产党员;他不是流放出来的,很可能还是“公派出国”的。

3,对中国(大陆)国籍的人是好事:高行健虽然已经不再是拥有中国国籍的中国人,而是拥有法国国籍的法籍华人,但他的获奖作品是用中国大陆的汉语写作的,甚至是在北京居住期间构思的,无论如何他的生活经历都是在中国大陆形成的,他的作品是在中国初具规模的,他也是依赖中国背景而在20世纪的最后一年,以象征性极重的方式,获得了西方世界边区的瑞典人的赏识的。2000年的诺贝尔文学奖,首先是给予中国背景,免得诺贝尔奖因为中国的缺席而变得缺乏代表性,然后才落实到高行健其人的身上。

4,对港澳台同胞和海外华人是好事:高行健的获奖作品虽然在社会文化的意义与他们关系不大,但毕竟是用港澳台同胞的母语写作的,即使对海外的土生华人虽然不是同文依然还是同种,而且高行健的得奖表明国际社会对于海外华人的重视甚至是某种偏爱,已经超过对中国大陆的原住民。

5,对文学从业者(作家、评论家、研究家)和爱好者来说是好事:如果你觉得自己的作品比高行健更好,大可不必愤愤不平,而应该高高兴兴,因为你本人的货色已经达到并超过了“诺贝尔奖的水平”;如果你作为普通读者觉得高行健的作品不来劲也不必口出怨言,既然有那么多比高行健更好的中文作品已经问世,那么我们的文学兴趣应该有更多的机会得到满足了,看来我们的一生会越来越丰富了。

6,对那些丝毫没有文学兴趣的汉语读者或是非读者也是好事:至少我们有点新闻事件可供茶余饭后的谈论消遣了。

最后,一个综合的好处就是:我们所有的华人或叫汉语人,都可以用自己的母语来阅读诺贝尔得奖作品了,而不必再通过翻译,或仅仅是用外语来阅读与欣赏了。这种通过翻译或是通过外语的阅读,不可避免会因为隔膜而产生某种神话,某种脱离现实的过度想象。

以上是就积极方面而言,那么有没有消极方面呢?当然有。据不完全统计,半年以来,有关这次获奖事件的长短评论已经超过500篇,其中多为负面的、批评性的、表示大大失望的。

······

四,不要把诺贝尔文学奖偶像化

我想,这次诺奖事件给中国人的最大收益,除了终于解开国人期待诺奖的焦渴悬念外,就是破除了那困扰中国文人近百年的诺贝尔文学奖的神话,使我们回到了诺贝尔文学奖的现实中:诺奖就是诺奖,除此之外什么也不是;诺奖就是诺奖本身,并没有什么皇帝的新衣。

(摘自谢选骏《诺贝尔文学奖的神话与现实》,2001年2月4日。)

第三部分:

在诺奖尘埃落定之前,是中国人的,就不要太把诺贝尔奖当真,更不要为此吵闹,不要让抛出诺奖的委员们感到好笑,更不要“二桃杀三士”的悲剧发生在华人世界。

中国不仅是一个“大国”,而且是一个“文明”;中国应该有自己奖项,比诺贝尔名气更大的奖项,当然,这只能在“中国文明化”以后才有可能。但在这美好的一天到来之前,还是不要太把北欧人的诺贝尔奖当真,免得《克雷洛夫寓言》里的厨子又一次拿出他的绝活。

2010年10月11日

《“刘晓波获2010年度诺贝尔和平奖”读后感》

什么时候,中国人不把诺贝尔奖当回事情了,诺贝尔奖就会滚滚而来了。 [博讯来稿]