贝多芬伟大在哪里

(2014-12-09 15:51:20)

古典音乐的四个阶段,巴洛克,古典,浪漫和现代,中间线古典和浪漫的划分,用

的就是贝多芬之死来做分界线。其他几条线都不是以某人某事来划。很多人只知道

贝多芬伟大,但是不知道为什么。甚至很多专业学音乐的人,也未必知道其中道理

。这是因为,贝多芬的伟大,超越了音乐本身,是人类历史上具有严肃意义的伟大

人物之一。

贝多芬是古典音乐的泰斗。提起古典音乐中最严谨最复杂的交响乐,人民脑子里响

起的基本上就是贝多芬的《命运》和《第九》的回音。

同样在古典音乐的领域里,泰斗级别的人物不止贝多芬一个。莫扎特就比贝多芬成

名早,作品的数量比贝多芬多的多,质量也不相伯仲。还有海顿,光是交响乐就有

一百多曲。贝多芬才九曲。为什么只有贝多芬得此伟大的殊荣?

让我们比较一下同样是音乐泰斗的莫扎特和贝多芬的际遇,再揭开这个谜底。

莫扎特生于1756,从年龄上算比贝多芬大14岁。而且莫扎特在维也纳成名早,他在

维也纳当红的时候,贝多芬只是一个前来朝拜的音乐顽童。贝多芬有没有握到莫扎

特的手史书上没有记载,但是莫扎特摸过贝多芬的头倒是有人提过。然而莫扎特死

的时候,连一个最基本的葬礼都没有,尸首是被扔在乱葬坑的,而且具体在哪个坑

至今也是一笔糊涂账。

下图为后人在乱葬坑上建的纪念莫扎特虚冢。

同样是在维也纳,几乎30年后,作为莫扎特的音乐后继,贝多芬去世的时候,整个

维也纳万人空巷去参加贝多芬的葬礼。音乐家舒伯特不吝病弱的身体,颤悠悠地和

另外几个音乐家为贝多芬抬棂。

贝多芬的葬礼场面

维也纳的贝多芬真墓

舒伯特自己在一年后病逝。为贝多芬抬棂可以说是了了他一大心愿。他生前从未与

贝多芬见过面,死后得以跟贝多芬葬在一起。

下图左为贝多芬墓,右为舒伯特墓。中间是莫扎特纪念碑。

为什么同是古典音乐泰斗,莫扎特和贝多芬的葬礼的差别这么大呢?

答案:莫扎特的成就主要是在艺术上的,他的作品极大的丰富了古典音乐的内容;

而贝多芬除了在艺术上的辉煌成就,还有一条更重要的的成就是在人类历史上的,

他把音乐这种人类最崇高的艺术,从皇权贵族手中夺取回来,交还给了人民。

要理解这件事情,要先了解一下欧洲的文艺复兴。

文艺复兴,是人类历史上的一件大事,主要表现为从14世纪到17世纪发生在欧洲的

围绕艺术的阶级斗争。其核心思想是艺术到底为哪个阶级服务。其成果是神权 的

垮落和人权意识的崛起。文艺复兴的成果全面性地影响了人类的发展,我们至今还

在其激起的波浪之中沉浮。因此,文艺复兴虽然发生在欧洲,但是成果是全人类

的。你我都有份。

文艺复兴大致分两个时期。第一个时期是神权的垮落。第二个时期是人权的觉醒。

大部分人对文艺复兴的理解只是停留在第一阶段。让我们先回顾一下这个阶段。

文艺复兴一开始表现为贵族阶级从神权阶级那里夺权。这是历史发展的必然。历史

学家把文艺复兴之前的欧洲叫中世纪,也叫黑暗世纪。这是因为那个时期的艺术只

能为神服务。这极大地禁锢了人的艺术想象力和创造力。这个时期的艺术作品主要

表现为以神和宗教为题材的壁画,油画和雕塑。在音乐上是巴洛克时期的对神的颂

歌。但是随着生产力的发展,神权以外的皇权贵族们,他们也想拥有自己的宫殿花

园,自然他们也想拥有他们的壁画,雕像,和娱乐的音乐。艺术家们也乐得参与和

支持皇室贵族,好打破神权对艺术思想的禁锢。这个斗争是比较顺利的,于是在文

艺复兴的早期涌现了一大批优秀的油画,壁画和雕塑。在音乐上,就涌现出莫扎特

和海顿这样的音乐泰斗。这个时期的艺术,主要是为皇室贵族服务的。在音乐上这

个时期叫古典时期,是继巴洛克之后的古典音乐全新和多样发展的全盛时期。

虽然在这个时期艺术家的思想得以暂时地解放,但是他们很快就发现了自己的阶级

属性,他们不属于皇权贵族阶级。这个时期的艺术家的命运,虽然路子比巴洛克时

期稍微宽一点,但是他们还是不能掌握自己的艺术命运。这一条核心跟神权时代相

比还是没有本质的变化。他们还是要仰仗贵族把他们养起来。而对于贵族,艺术家

只是地位稍微高一点点仆人,他们死后对皇室贵族一钱不值。而且对不合皇室贵族

阶级属性的艺术他们也不屑一顾。于是在绘画上就有了梵高割耳朵,雕塑上就有罗

丹私奔,音乐上就有莫扎特被乱葬。

绘画和雕塑的艺术,需要有皇室贵族的皇宫和花园来摆设,因此这两种艺术的文艺

复兴,停留在为皇权贵族服务这里,就告一段落了。但是音乐有其独特性,音乐可

以深入每一个人的心。换个角度来说,没有皇宫花园的人可以不需要油画雕塑,但

是每个人都有自己的心情,每个人都需要自己的音乐。于是文艺复兴的第二阶段,

把艺术推向个人,和唤醒人权意识这个更艰巨的使命,就悄然落在了音乐家的肩膀

上了。

并不是每一个人都有哲学家的洞察力。特别是有影响力的艺术家,他们很多人都误

把自己当成是贵族阶层或既得利益阶层。莫扎特至死也没明白过来。所幸,历史上

有贝多芬。说这个使命更艰巨的原因很简单,因为这次是弱势群体从既得利益手里

夺取最高的艺术话语权。这不像文艺复兴的第一阶段那样顺水推舟,水到渠成,而

是要通过斗争才能取得胜利的。贝多芬的逆势奋斗过程,也反映了这个使命的艰巨

性。

贝多芬是如何看到这个问题的,我没做过深入的研究,但是我可以想象,肯定跟莫

扎特有关,这个我在后文会提到。贝多芬看到了这个问题,和把这个问题当作是自

己的使命,是有证可循的。证据就在他亲笔写下并慎重保存的著名的《海利根施塔

特宣言》。

图为贝多芬亲笔写下和签字的海利根施塔特宣言部分

这份宣言是研究贝多芬思想的最重要的文件。这份宣言的产生背景,是在贝多芬成

名之后,他渐渐意识到听力将成为他艺术生命之咒。他内心变得异常孤独,行为开

始变得乖张,而旁人特别是他的亲兄弟也对他误解重重。他想到要自杀,而且走到

了写自杀条这一步了。

在他思考自己的生死的时候,他一定想到了莫扎特死后的命运。他自己从小就是被

称作是小莫扎特,而且他在维也纳的地位也是取代了莫扎特。这是不争的事实。他

绝对不希望自己死后重蹈莫扎特的覆辙。

他意识到了他还有一项更重要的使命,为自己,为莫扎特,为所有艺术家,甚至为

全人类奋斗的使命,就是要把艺术的话语权夺取回来。于是他撕毁了自杀条,而写

下了这个宣言,并且签下了字。这个宣言是写给他兄弟看的,他兄弟俗人一个,所

以他没点明他所要完成的使命是什么。但是他有提到这是为了全人类的伟大使命。

他28岁写下这个宣言,一直作为最重要的私人财物保存了近20年,直到他57岁死后

才被人发现,公诸于世。

可见,贝多芬是自觉地和独立地承担了这个艰巨的使命。

要理解贝多芬内心的煎熬,可以听他的《命运》。当,当,当,档~~,不是命运

在敲门,而是厄运已经强势降临,只能够接受和抗争。他在宣言里提到,他已经变

得不是纯粹的艺术家,而是变成了哲学家了,可见他的内心煎熬是多么强烈。《命

运》是在他写下宣言之后的作品。

然而,要真正理解贝多芬的使命,除了读他的宣言,最重要的是要深入理解他的收

官之作,《第九》。他为了《第九》,可以忍受旁人甚至亲人对他的重重误解,可

以忍受上帝给音乐家所判断耳聋的命运,可以忍受生命后期别人对他静默多年没有

新作的嘲笑。直到《第九》的出炉,他完全忽略皇宫贵族,直接在大众音乐厅里首

演。那时候他已经完全聋掉,根本听不到他自己的音乐。但是他心里最在乎的是大

众能不能听得明白。第四乐章的《欢乐颂》,宣扬的就是在神面前人人平等的思

想。这就是贝多芬抑藏在心里的最重要的使命。

音乐史上是这样说的,史学家很”方便“地把贝多芬的死作为古典和浪漫的分界线。

语焉不详,因为写音乐史的人也没弄明白,或者不愿意说明白。《第九》才是 古

典和浪漫的分界曲。《第九》之前,古典音乐是为权贵服务的,从《第九》开始,

音乐才属于人民,艺术才属于人民。人权的思想真正崛起,文艺复兴才真正完成

从神到人的历史任务。

读到这里,当你再听《第九》的旋律时候,是否会引发你更深刻的思考?是否更深

刻地理解贝多芬的伟大?

下面的录像,乐师们为大众表演的《第九》第四乐章的《欢乐颂》,就是要告诉大

家,这是大众的音乐,是贝多芬为我们争取回来的,是你的,是我的,是刚才那个

小女孩的,是我们大家的。

从容地老去

这是一篇很难得的好文。强烈推荐各位认真地读完

。【从容地老去】

人生步入老年,该是可遇不可求的福气。

这个福,则是自然自在的衰老过程和形式,所谓

仁者之寿。

当你整重其事,以至孜孜以求地关注起长寿的时候

,十有八九为时已晚。

长寿,被向往;养生,被推崇;百岁,被期望。

一生被名利所折磨、奔波的人们,又开始忙于琢

磨如何长寿?于是,又开始折腾起自身来了!

电视广播,报刊网络,街谈巷议,道听途说,于

是,高人全出来了!

专家说,学者说,医生说,禅师说……

讲动的,讲靜的,讲吃素的,讲喝水的,讲拍手

的,讲泡脚的,讲打坐的,讲打拳的,讲游泳的,

讲爬山的,讲戒酒的,讲戒烟的……

听来听去,仿佛越活越不会活了?

试问一下,这些说教者,他们自己长寿吗?谁做

过这些人的寿命统计,养生名家,营养医师,瑜伽

教练,运动健将…

恐怕他们自身实践和理论也未必统一。

长寿的条件,天好,地好,水好,人也好,如此

奢侈,能自主吗?长寿的要素,遗传,习惯,性格

,心态,如此复杂,能优选吗?

物质的享有,无穷无尽。精神享受,五花八门。

灵魂的安稳,飘渺无依。

暴敛天物,大自然的报复多么迅速惊心。安居乐

业,似乎到了跟前,忽地又走远了!

信天由命的老话,不合时宜啦。那么如今,长寿

秘诀何来?

你问问山村的老农吧?他们不懂养生,只求谋生;

不懂健身,只爱劳动;不懂休闲,只惯安眠;不懂营养

,不懂健身,但腰腿灵便;不懂旅游,但门外就是大

自然…

你问问百岁老人吧?他们大概连半套养生也讲不

出来。讲出来也未必符合“标准"!他(她)们反倒有

爱喝酒的,常抽烟的,吃肥肉的,从不体检的,很

少洗澡的…而且,多是历经艰难,不辍劳辛,一生

粗衣疏食的人。

哪个活法长寿?

正像幸福是个自我感觉,难有统一的客观标准,

或许也是个各得其所的,因人而异的自我感觉吧。

别人的活法儿,只能欣赏不能照搬,跟风的模仿

,邯郸学步,适得其反。

千篇一律的健康指标,误人不浅!

老年体征的退行性变化,应该视为正常,何必当

做病变?天天测血压,量体重,形成负担,为此食

寝不安,反生大患。

抗衰老?衰老岂能抗,天下哪有长生不老的妙药灵

丹?

真善美,第一是真,有真才有善与美。素面朝天

是自信的美;薄施粉黛,是自尊的美。

敬畏生命。现代医学科技的发达,给与人类防治

疾病和减缓痛苦的外力,有病就治,有药就吃。

过度的治疗,得到的是无尊严无意义的生命。俗

话说,久病床前无孝子。一个“孝"字,真是对晚辈严

酷的考验。

人生苦短。一个短,没有两个短。半百是短,百

岁还是短。人生的来去,不过是幸运和遗憾的往复

,不外是美好和烦恼的转换。

过去的,感恩; 未来的,祈祷。其实,能属于可以

自主的东西很有限。

请你想想:我们的先辈们,包括古往今来的多少了

不起的人物,他们看过电视吗,用上手机吗,玩过

微信吗? 今天的我们多么幸运,偷着乐吧!

世间的美好多着呢,谁能享有完全?未来的精彩

多着呢,谁能享有永远…

老年之福,不再是占有、贪婪;这个福,也不由

主观的设计、策划。老来之福,在于随遇而安,及

时行乐。一切的一切,恰到好处,缺了不可,过了

便错。

生命是质量与数量的统一。质量第一,数量并不

是生命的唯一追求。不

长寿的前题是能自理,是不麻烦、少麻烦它人。

不然,则是孔子所言:长寿多辱了。“辱”就是失去了

尊严。

如果,老来还可以给与他人(包括儿女)帮助,

那已经不属于我们的责任,而是“老有所为”的自我需

要的乐事了。比如,含饴弄孙的天伦之乐。

优雅地老去,那是文化的境界;体面地老去,那

是物化的支撑。二者的内涵太讲究了。我想,还是

心平气和从容地老去吧。

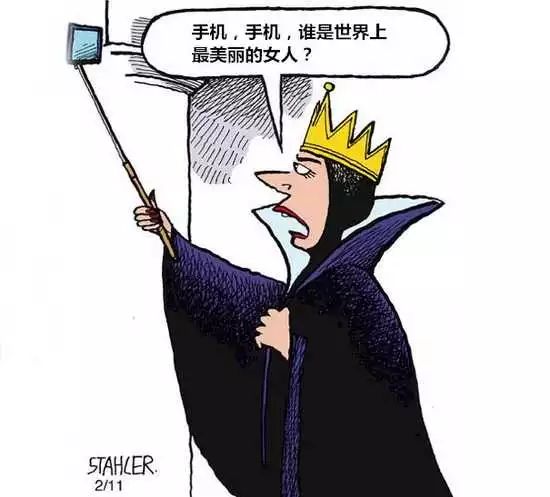

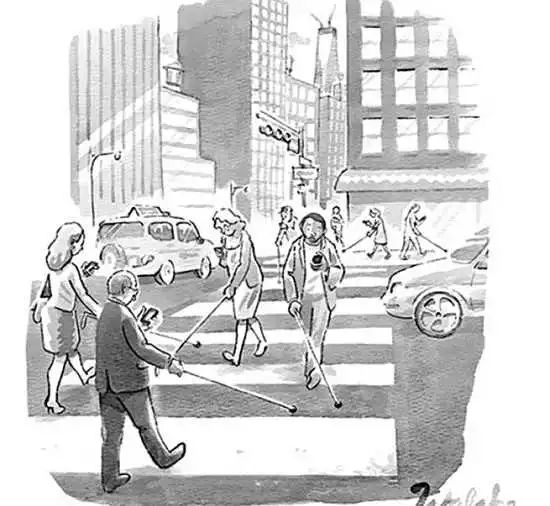

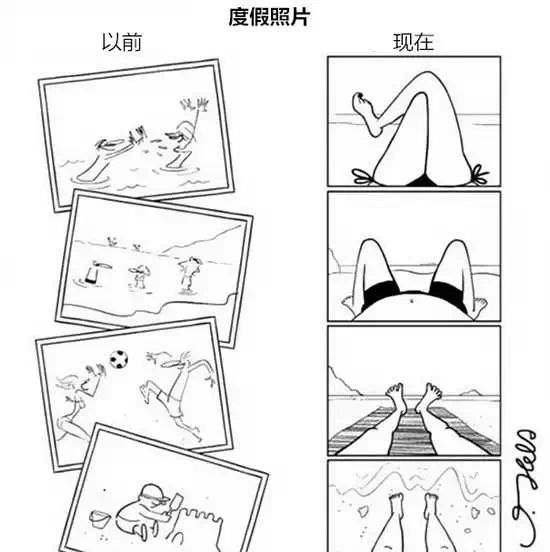

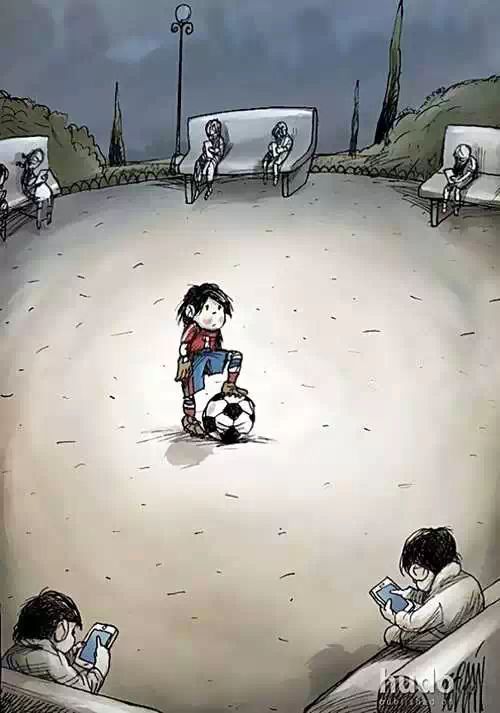

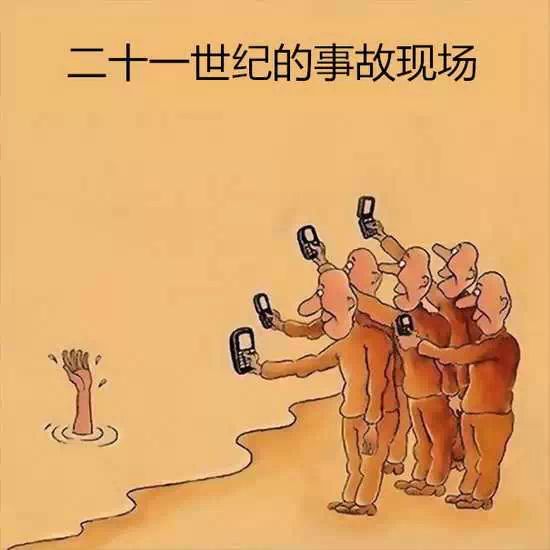

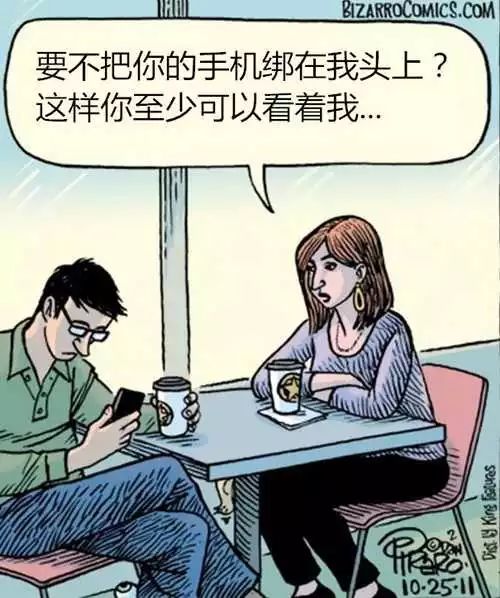

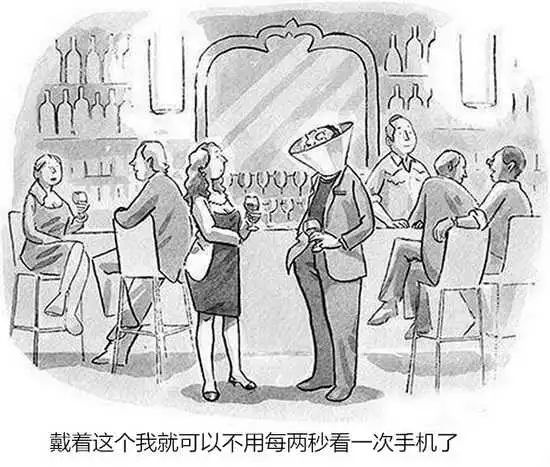

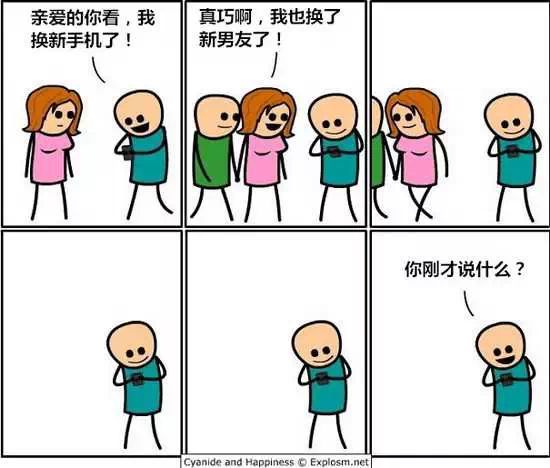

源图:BoredPanda / 翻译:SDS超级漫画

每天晚上你是这样度过的

你需要手机给予你认同感

某种程度上,手机把你变成了盲人

某种程度上,也变成了聋子

并且导致了一种新的“晒痕”

手机已经导致你的拍照水平骤降

偶尔你想放下手机,发现没人响应

人和手机的关系基本是这样的

因为手机,有些事改变很多

这是一种典型的场景

另一种典型的场景

虽然有时会被迫做出一些改变

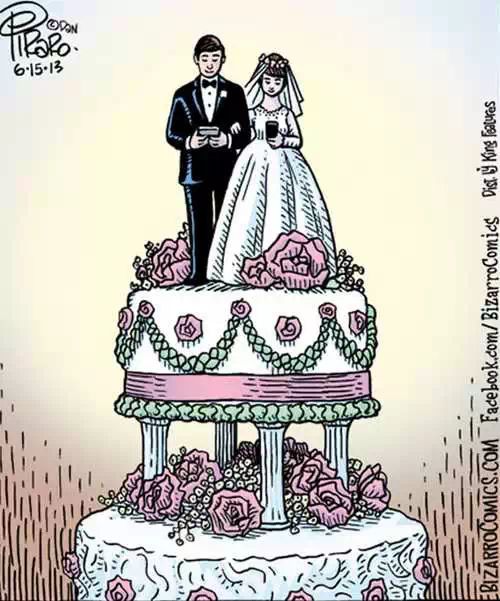

但因为手机,你还是可能失去另一半

就算有了结果

恐怕也不过是这样

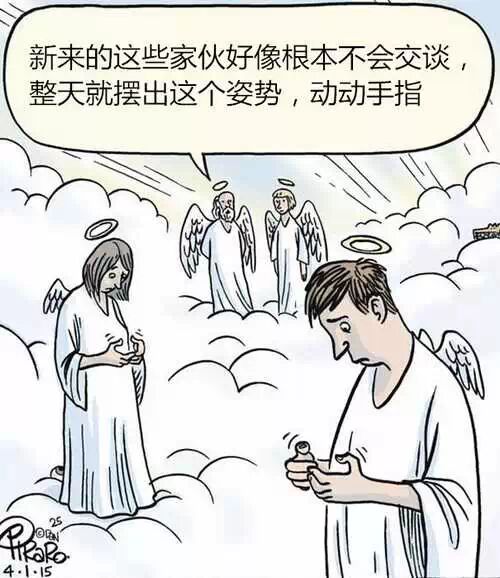

最终可能出现这样的情况

还有这样的情况

因为这就是我们所在的地球,唯一宜居的星球

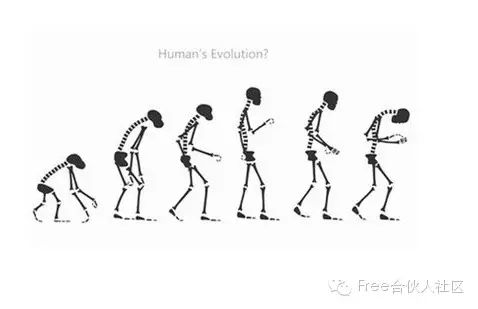

进化论的终极版

点击下面阅读原文,查看更多精彩内容

青年时期的毛泽东为何没有出国留

学?

backchina

不论是胡适的“规劝”,还是斯大林的高压,毛泽东都没有听。胡适的这种态度决定了毛泽东不再对胡适存有幻想了。但毛泽东还是做了最后一次的努力,他说:“只要胡适不走,可以让他做北京图书馆馆长!”胡适听了后笑拒了。

一

如果生活在五四前后的中国,只要向任何一个知识青年提问:“你喜欢读什么杂志?”他会毫不迟疑地告诉你:“《新青年》杂志。”如果再问他:“你最敬佩的人物是谁?”他同样会毫不迟疑地回答说:“是胡适和陈独秀。”从那个时代过来的毛泽东就曾这样回答过。

凡读过美国著名记者、作家埃德加·斯诺的《西行漫记》的读者,势必会记得1936年毛泽东在延安对斯诺访问时说过的这么一段话:“《新青年》是有名的新文化运动的杂志,由陈独秀主编。我在师范学校学习的时候,就开始读这个杂志了。我非常钦佩胡适和陈独秀的文章。他们代替了已经被我抛弃的梁启超和康有为,一时成了我的楷模。”

胡适只比毛泽东大两岁(胡适生于1891年,毛泽东生于1893年)。还在毛泽东读中等师范学校时,胡适早已因鼓吹和积极投身新文化运动,提倡白话文和文学改良而声誉鹊起,成为当时以至后世最有影响的著名学者。当毛泽东来到北京,在北大图书馆谋到了一个月薪八元的图书管理员的职位时,胡适那时是北大最年轻的新派教授。毛泽东曾不失时机抽空去旁听过胡适的课。这也是毛泽东一度称自己也是胡适学生的由来。后来,毛泽东同萧三等人经杨怀中先生介绍专程去拜访过胡适,同胡适讨论新思潮的各种问题,并以新民学会在京会友的名义,请胡适做过报告,解答问题。从这,我们不难看出青年毛泽东对胡适的尊重和仰慕。

1918年4月14日,毛泽东、蔡和森、何叔衡等人在长沙创立了以“改造中国和世界”为宗旨的革命团体新民学会。新民学会成立不久,会员中一些有抱负的青年怀着向西方寻找真理的愿望,响应蔡元培、吴玉章在北京发出的号召,积极组织到法国勤工俭学。为此,毛泽东曾进行了多方面的活动,“七、八个月来,他的全部时间和精力都耗费在留法勤工俭学的宣传、组织和准备的工作上”。可到了临行前,毛泽东却决定不去法国了。当时,许多新民学会会员很不理解。对此,毛泽东做了解释:“我觉得我们要有人到外国去,看些新东西,学些新道理,研究些有用的学问,拿回来改造我们的国家,同时也要有人留在本国研究本国问题。我觉得关于自己的国家,我所知道的还太少,假使我把时间花费在本国,则对本国更为有利。”一年多后,也就是在1920年3月14日,毛泽东在给周世钊的一封信中又说到这件事:“我觉得求学实在没有‘必要在什么地方’的理,‘出洋’两字,在一些人只是一种‘谜’。中国出过洋的总不下几万乃至几十万,好的实在很少。多数呢?仍旧是‘糊涂’;仍旧是‘莫明其妙’,这便是一个具体的证据。我曾以此问过胡适和黎邵西(即黎锦熙)两位,他们都以我的意见为然,胡适之并且作过一篇《非留学篇》。因此,我想暂不出国去,暂时在国内研究各种学问的纲要。”由此可见,毛泽东最后决定不去法国勤工俭学,主要原因是在于他要了解中国的国情,研究国内的问题。他认为这样对国家、对民族是更为有利的。后来的历史证明,毛泽东的确是中国共产党内最了解国情、最了解农民的领袖。中国革命道路的形成,农村包围城市,武装夺取政权的革命理论的形成,不能说与此没有渊源关系。

毛泽东不去法国的第二个原因呢,则与胡适的态度有关。毛泽东为是否出国一事,“专门问过”胡适,胡适赞成、支持他留在国内研究问题。因为胡适是赞成“多研究些问题”的。毛泽东在信中提到胡适的《非留学篇》一文,说明毛泽东读过这篇文章,受到这篇文章影响。

毛泽东不去法国留学的第三个原因,还与那一时期刚好发生的“问题与主义”之争有关。1919年6月11日,陈独秀因散发反北洋军阀政府的《北京市民宣言》被捕。胡适在危难中接办了以谈政治为主的《每周评论》,胡适不想谈政治,但这时已无法全然回避政治,于是他“就决定谈点基本的问题”—不要空谈主义,而要研究问题。

胡适的这些观点遭到了反驳。陈独秀因为被北洋军阀政府关在监狱里而没有参加“问题与主义”的论战。对当年发生的“问题与主义”之争,正如有的学者所说“实际上是投身民众运动抑或继续坚持思想启蒙之争”,也就是说谈不上是什么反对马克思主义。还要说明的是,这场“问题与主义”之争虽然首先并主要发生在胡适与李大钊之间,但直到李大钊被奉系军阀张作霖杀害,李大钊始终都认为自己与胡适之间的友谊超过自己与陈独秀之间的友谊。

毛泽东在这场争论中是什么态度呢?就目前见到的史料,笔者认为毛泽东是赞成“多研究些问题”的,因在这场争论中,毛泽东在湖南长沙组织了一个“问题研究会”,并亲自为这个研究会拟定了章程和首批亟待研究的“问题”,如“孔子问题”、“东西文明会合问题”、“经济自由问题”、“国际联盟问题”,等等,共计七十一大类,其中的教育、女子、劳动、华工、实业、交通、财政、经济八大类又分列出八十一个更具体的问题,如“杜威教育说如何实施问题”、“中等教育问题”、“女子交际问题”、“贞操问题”、“国语问题”、“司法独立问题”、“联邦制应否施行问题”,合计一百四十四个要研究的“问题”。既然要研究中国的问题,当然不可能跑到国外去研究。所以,毛泽东也就不去法国了。

而五四运动的发生更坚定了毛泽东留在国内参加火热斗争的决心。

之后,毛泽东在湖南长沙一手创办了“文化书社”。书社里重点销售的图书也有胡适的一些著作,如《尝试集》、《中国哲学史大纲》(上)、《白话书信》、《短篇小说集》,或是登载胡适文章较多的刊物《新生活》,还有就是胡适的老师美国杜威教授的书,如《杜威五大讲演》、《实验主义》、《现代教育的趋势》、《美国政治的发展》等。从文化书社销售的这些书刊,也折射出青年毛泽东对胡适的态度与立场。

二

毛泽东在青年时期不仅受到胡适的影响,而且在从事革命活动时也得到过胡适的支持。

《西行漫记》记载说,1919年,毛泽东在回湖南的前夕,曾专程前去拜访胡适,目的是“想争取他支持湖南学生的斗争”。胡适欣然接受了毛泽东提出的要求,表示尽力给予支持,以后他也是这样做了。说明胡适不是口是心非。

是年7月14日,毛泽东在长沙创办《湘江评论》。当毛泽东在《湘江评论》上发表了《民众的大联合》一文时,胡适看过之后立即在8月24日的《每周评论》第三十六号《新书评介》一栏中,对毛泽东的文章和《湘江评论》作了热情洋溢的肯定。胡适撰文说:“现在新出版的周报和小日报,数目很不少了。北自北京,南至广州,东从上海苏州,西至四川,几乎没有一个城市没有这样新派的报纸……现在我们特别介绍我们新添的两个小兄弟,一个是长沙的《湘江评论》,一个是成都的《星期日》。”接着他又专门对《湘江评论》和毛泽东的文章作了高度评价。胡适写道:“《湘江评论》的长处似乎是在议论的一方面。《湘江评论》第二、三、四期的《民众的大联合》一篇大文章,眼光很远大,议论也很痛快,确实是现今一篇重要文字。还有‘湘江大事述评’一栏,记载湖南的运动使我们发生无限的乐观。武人统治天下,能产生我们这样一个好兄弟,真是我们意外的欢喜。”此时的胡适已经发表了《多研究些问题,少谈些主义》一文,可却对充满反叛精神的《湘江评论》与毛泽东的这篇《民众的大联合》的文章给予这样高度的评价,也反映了当年风云际会、名满天下的新派教授胡适对青年毛泽东的器重。胡适确实很有眼光。可惜的是,《湘江评论》只办了五期,就被湖南督军张敬尧下令给查封了。

胡适的这段评介、赞扬,无疑是对毛泽东领导的湖南革命运动与《湘江评论》的极大支持与鼓舞。以胡适当年的身份、地位与社会影响,他的这篇文章所产生的巨大影响远非一般文章所能及,即使如后来名声响彻云霄的李大钊、鲁迅文章也是一时不及。正是由于胡适对《民众的大联合》一文的褒扬,使得该文迅速为《新青年》、《星期日》、《晨报》、《新潮》、《时事新报》、《星期评论》等报刊所推荐与转载。后来大陆在50年代批胡适时,把胡适主持《每周评论》时撰写的这篇文章算到了李大钊身上。

根据现存已查阅到的史料,我们得知胡适当年还曾支持毛泽东创办“湖南自修大学”。