2015年,中国资本海外房地产投资大幅增加,根据莱坊统计,2015年中国资本投资到海外房地产的资金总额达到300亿美元,是2014年的两倍,实际上,这个数字在2015年前10个月就已经超过2014年全年总额的151亿美元,比2009年增加了50倍。

“伦敦市中心全是吊车在盖写字楼”,2月26日,莱坊房地产经纪(下称莱坊)大中华区研究及咨询部主管、董事纪言迅接受21世纪经济报道专访时说。莱坊总部位于伦敦,是一家全球性房地产咨询公司,在全球六大洲58个国家共有417家办事处和超过12000名专业人员。

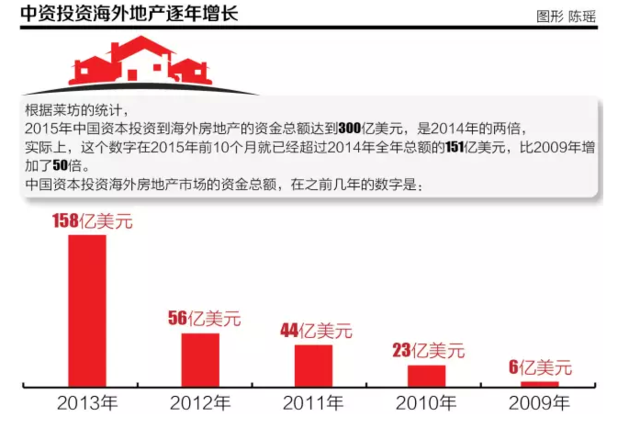

2015年,中国资本海外房地产投资大幅增加,根据莱坊统计,2015年中国资本投资到海外房地产的资金总额达到300亿美元,是2014年的两倍,实际上,这个数字在2015年前10个月就已经超过2014年全年总额的151亿美元,比2009年增加了50倍。中国资本投资海外房地产市场的资金总额,在之前几年的数字是:2013年158亿美元,2012年56亿美元,2011年44亿美元,2010年23亿美元,2009年6亿美元。

在伦敦、纽约等城市,许多地标性建筑已被中国买家收入囊中。以保险公司为主力的购买者,在2015年表现突出,掀起了中国资本海外房地产投资的第三波浪潮。“未来,以高净值人群、私募基金公司、中小地产商、工业企业混合构成的新的投资主力军,已经构成海外地产投资的第四波浪潮”,纪言迅告诉21世纪经济报道。

同时,中国资本的资金流向,也不仅仅集中于海外门户城市,而是开始向收益率更高的海外其他城市扩散。被中国资本掌握的海外地产,销售对象也开始从针对中国客户转而寻求更加专注本地化经营。

保险公司最财大气粗

都是谁在买?

保险公司已经成为中国资本海外房地产投资活动中最厉害的角色。

据莱坊的统计,中资保险公司2015年买了超过40亿美元的海外物业资产,比2014年的20亿美元翻了一倍。尤其是安邦保险,2015年投资额最大的海外地产投资项目就是安邦拿下的。2015年2月,安邦保险耗资19.5亿美元买入了纽约地标性建筑华尔道夫酒店;2015年5月,安邦保险投资4.14亿美元,买下了纽约曼哈顿的美林金融中心。

“最财大气粗的肯定是保险公司和其他金融机构,他们的单笔成交额大。”纪言迅说。

2015年7月,太平人寿保险公司花费8.2亿美元买到了纽约111 Murray Street开发项目;2015年5月,中国银行耗资6亿美元买到了纽约7 Bryant Park办公楼;2015年1月,平安保险耗资5.06亿美元购置伦敦Tower Place办公楼项目;2015年10月,中国人寿保险公司斥资4.2亿美元买到了伦敦99 Bishopsgate办公楼项目;;2015年7月,复星国际花费3.84亿美元投资了米兰Palazzo Broggi办公楼项目。

保险公司也通过增加大地产公司持股,来完成投资。2015年12月,安邦保险用10亿美金,买到了远洋地产(3377.HK)的20.5%的股权,使持股增加到29.98%。同时,人寿保险增加对万科的股权达到24.26%。

地产商占27%

私人多投欧美

房地产开发商也是当之无愧的主力。据仲量联行的数据,2015年中国公司在全球各地投资90多亿美元用于开发建设,比2014年的60亿美元增长了50%。

“虽然保险公司收购事件很耀眼,但推动整个市场最主流的力量还是开发商。”纪言迅说。

2016年1月,中国房地产开发商碧桂园开始销售位于马来西亚的“森林城市”项目,该项目计划总投资达400亿美元,填海建成容纳70万人口的新城。

2016年2月,万达集团与法国欧尚集团签署协议,计划共同投资30亿欧元在巴黎建设一个商业地产项目,2016年1月,万达集团与印度哈里亚纳邦签订协议,计划在印度投资建设万达新城,项目总投资预计100亿美元。2015年1月,绿地集团用6.83亿美元拿到了马来西亚的Tebrau Bay Waterfront city开发项目;绿地集团还买了悉尼mercure hotel,并计划把它改建成住宅楼。

据莱坊统计,2015年中国资本海外投资总额中,地产开发项目投资占比为27%。

另外值得注意的是,“中资房地产开发商之前的海外项目,确实是面向大陆客户的,毕竟有客户资源,但是现在已经慢慢转变为当地经营为主了”,纪言迅说。

“中国大陆的客户占比大概占30%。”碧桂园海外事业部对21世纪经济报道记者在邮件中回复说,碧桂园集团从2012年起正式涉足海外房地产业务,项目分布在亚洲、澳洲和美洲等多地。对于未来的海外投资战略,碧桂园海外事业部说,未来三年,将以东盟国家和澳大利亚为主导市场,并积极开拓美国、加拿大以及南美市场。原因是,“东盟国家丰富的资源、相对强劲的经济增长、人口红利以及基础设施建设热潮,将有助于推动东盟房地产市场的蓬勃发展。而澳美加等发达经济体,虽然竞争激烈,但其有利的金融平台和其成熟稳定的市场环境,有助于分散碧桂园海外投资的风险和进行地产的金融创新。”

“私人的、小数额的海外地产投资很难统计。我们的统计数据只统计了投资额超过250万美元之上的案例”,纪言迅说。根据美国全美房地产经纪人协会数据显示,2014年3月到2015年3月,中国买家已经是美国地产的最大外国买主,中国人贡献的销售额超过286亿美元,占到总销售额1040亿美元的近三成。

海外门户商用物业最吸金

资金流向哪?

“资金的大头还是流向海外门户城市的商用物业”,纪言迅说。

根据莱坊的统计,2015年的投资向海外地产的中国资金,42%流向了海外办公楼等商用物业,18%用于购买酒店,27%流向了项目开发。2014年的格局大同小异,用于购买海外商用物业的资金额依然占比最多,达到40%,其次是海外房地产开发,占比36%。

分区域来看,资金大部分还是流向发达国家的门户城市。纽约、伦敦、悉尼以及墨尔本这四个城市的房产年成交量,占2015年全年总交易量40%以上。

纽约的吸金能力最强,吸收了57.8亿美元的投资,成为中国投资者2015年最大的投资目的地,且比2014年增加了5倍;曼哈顿区又是纽约城中最热的区域,从中国流入美国用于购买房地产的资本,有52.3%流入了纽约曼哈顿地区,用于购买商用物业和酒店,截至目前,中国投资者依然是曼哈顿商用物业的第二大买家,曼哈顿地区超过20%的跨境投资额来自于中国。

2015年排名第二位的是悉尼和墨尔本,总共吸引了38亿美元的中国投资;除此之外是伦敦。

澳大利亚还是在快速吸引中国资本的流入,尤其是悉尼和墨尔本。中国开发商在这里非常激进,在澳大利亚最活跃的十大地产开发商中,有7个是来自中国的开发商。

多元化投资潮兴起

不仅如此,据纪言迅观察,目前,海外地产投资似乎正出现新的动向,已经构成第四波浪潮。

“高净值人群、私募基金,以及各种各样的地产商和工业企业,越来越在海外地产投资中崭露头角”,纪言迅分析,2005年-2006年间,中国的主权财富基金,例如中投公司等开始投资海外地产项目,这是第一波浪潮,此后,2007-2008年间,全球金融危机,国内的房地产开发商意识到海外的许多资产价格非常便宜,便开始走出国门,形成了第二波以地产商为主的海外地产投资浪潮,而2014-2015年间,保险公司及其他金融机构大放异彩,不断收购海外地标建筑,又形成了第三波浪潮。

但是,目前越来越多的多样化的投资者开始参与进来。例如:KuaFu Properties,是一家总部位于纽约并被中国私募基金投资的地产企业,在进入市场短短一年时间里,已经豪掷5亿美元收购了4个美国项目。中国地产商朗诗集团,在美国与地产建筑商Lennar合作在纽约开发一个塔楼项目。

不同于以往巨型企业或者基金的大手笔并购,现在这些中型或者小型投资者,不仅仅关注海外一线门户城市,更加开始向二线城市,寻找更高收益率的投资机会。

“现在到了大家寻找多元化投资机会的阶段”,纪言迅分析,中国大的机构投资者更倾向于寻求安全稳定的资产,因此集中在一线成熟市场,但第四波的投资者们,则更倾向去休斯顿、达拉斯这类地区性主要城市,回报率更高的项目,也更适合他们。

「 冠盖满京华,斯人独憔悴」这句话,用来形容台湾在全球区域经贸组织风潮中的景况,似乎再贴切不过。台湾紧邻也是重要贸易伙伴东协10国,虽然在国家规模、 宗教社会背景及经济发展程度差异极大,宣布即将成立经济共同体,主要竞争对手南韩也在全球洽签FTA有成,台湾却成为区域经济的孤儿,在亚洲国家中,只有 北韩的处境差堪比拟。如果台湾持续如此,经济能好吗?

不论你喜欢与否,这10多年来、及可见的未来10年,全球的经贸版图走的是区域经贸组 织化之路。原因在WTO(世界贸易组织)的杜哈回合谈判受挫,从2001年开始一谈10多年,让大部分国家都转向,与大型经济体或主要贸易国洽商 FTA(自由贸易协定);同时也筹组各种涵盖不同国家的区域经贸组织。相较于FTA较属于「纯经贸」,大国领衔筹组的区域经贸组织则是既有经贸意义,也有 国际政治、外交与地缘政治因素在内。现在全球各种FTA与区域组织已快速增加到4百个左右。

但台湾在这方面的成绩明显严重落后。在洽签FTA方面,台湾在扁朝时与几个中美洲友邦国签了FTA,但「形式重于实质」,双方贸易额只占台湾的零点 几个百分点,由经贸观点看,是可有可无的FTA。马政府时代稍有进展,与星、纽签了类似FTA的协定,也与大陆签有ECFA,但ECFA只完成前端,只有 「早收清单」,因此,台湾整体出口能受惠于FTA的比率只有一成左右,但南韩则高达7成多。至于加入各项区域组织,台湾的成绩算是挂零。

今 年全球区域组织的竞争又进入另一个新阶段,美国主导的《跨太平洋伙伴协定》(TPP),在10月初完成谈判;TPP包含美、日这两个全球第1与第3大经济 体,12个会员国的分量占全球GDP(国内生产毛额)近4成。它既是一个全球瞩目、影响力极大的区域经贸组织,又是美国「重返亚洲」的地缘政治战略上最重 要的一步棋。

以中国为主导、涵盖亚洲16个国家的《区域全面经济伙伴协定》(RCEP),虽然原订今年完成谈判的目标未能达成,但大陆总理 李克强已宣布要在明年完成谈判,与TPP竞逐的味道十足。11月的东协高峰会中,东协10国领导人签署《吉隆坡宣言》,将成立东协经济共同体,号称是全球 第7大经济体;同时,从2010年即上路的中国与东协的「东协加一」自贸区,也宣布一个「升级版」,把原本以商品为主的自贸区扩大到服务贸易、投资、经济 技术合作等领域,中日韩3国的自贸区也重启谈判。

这些事件很明白显示,未来全球经贸势将由区域经贸组织主导,中、美等大国固然力求筹组并主 导,其他国家也务求至少加入某个组织;东协国家则几乎是左右逢源。相较之下,以经济体大小、贸易总量计,都能排名在全球廿名上下的台湾,竟然完全「沾不上 边」,连大陆筹组、最后吸引全球57个国家创始加入的亚投行,台湾至今都尚未加入。在这一刻,台湾在全球经贸版图的边缘化危机,不是一个臆想推测,而是一 个事实。

台湾所以会沦为FTA与区域经贸组织的孤儿,可说是「一步错,步步错」。去年的「反服贸」学运替《服贸》送终,也卡死《货贸》,更 陷台湾经贸于险地。如果《货贸》依原进度完成上路,台湾出口至少有超过4成可受惠于FTA。而国际政治现实上,台湾无论要加入TPP、RCEP,或想与其 他大型经济体签FTA,其实是绕不过《货贸》的。加入TPP又因国内在野党与民粹因素,再卡住一个美猪问题,让美国至今仍不愿接受台湾加入。

沦 为国际经贸孤儿、被边缘化,台湾的经济不会马上毙命,但会逐渐消沉、萎缩,由企业的因应作为即可看出危机已步步逼近。亡羊补牢,台湾只能掌握进度较快的 《货贸》,全力让其上路,并藉由农业升级、食安严管两途径解决美猪问题,则仍有追赶的可能。但如果朝野政党继续为反对而反对,民间持续抗拒经济自由与市场 开放,则不论明年后哪党执政,台湾经济前景都难以乐观以对。台湾,难道一点忧患意识都没有了吗?